发展老龄金融必然要设计、开发和推广老龄金融产品和服务。在这一系列过程中,老龄金融产品和服务标准发挥的作用不容忽视。事实上,金融本身就是中国服务业标准化的重要领域之一。《国家标准体系建设发展规划(2016—2020)》明确,开展金融产品及监管标准研究,开展金融领域基础和服务标准制修订,“增强中国金融业综合实力、国际竞争力和抗风险能力。”结合标准层次,老龄金融领域的标准主要包括国家标准、行业标准、团体标准和金融企业标准。其中,国家标准是中国老龄金融标准的主体,为老龄金融发展筑牢基线。从标准经济学视角来看,老龄金融标准是老龄金融产业健康发展的技术支撑,是老龄金融治理体系和治理能力现代化的基础性制度。完善老龄金融标准是促进老龄金融规范有序健康发展的前提条件,是探索形成具有中国特色老龄金融产业的技术保障。

老龄金融属于现代服务业,老龄金融标准主要通过竞争力效应、创新效应和共同语言效应,促进老龄金融发展。

竞争力效应表现为老龄金融标准有利于提升老龄金融产品和服务的竞争力。老龄金融标准是服务顾客过程中技术、知识和经验的凝结,是现时最优的用户体验,能够增强老龄金融产品和服务对消费者的吸引力,降低老龄金融发展的交易成本,提高老龄金融产品和服务的竞争力。高标准意味着高质量。老龄金融标准有利于增加金融产品和服务对顾客的透明度,充分展示金融产品和服务的质量,评价服务表现,提高顾客满意度。对于老龄金融这类服务供给,老龄金融标准能够创造规范的竞争平台,让遵循严格标准的金融产品和服务脱颖而出。

创新效应表现为老龄金融标准有利于激发老龄金融产品和服务实现创新。标准经济学研究已经形成共识,技术标准是除专利外衡量企业研发活动的重要指标之一。金融标准不仅能够激励金融产品创新、金融服务创新,而且能够确保金融创新得到有效扩散。老龄金融标准的制定和完善,可以规范和引领老龄金融发展方向,促进标准化与老龄金融创新互动发展,为老龄金融产品和服务创新拓展空间。老龄金融标准也有利于新技术的快速传播,缺乏标准会消耗老龄金融发展的积极性,抑制老龄金融发展的动力。

共同语言效应体现为老龄金融标准能够促进国内国外老龄金融市场的对话和交流。发展老龄金融不仅是中国应对人口老龄化的重要举措,也是未来国际金融市场发展的主要方向。完善老龄金融标准,有利于借鉴国内外老龄金融发展的先进理念、成熟经验和优良做法。完善老龄金融标准体系,能够提高金融效率,提升中国老龄金融市场的稳健性,增强抵御外部冲击的能力。老龄金融标准的发布和实施,也有利于实现老龄金融以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的金融发展新格局。

老龄金融国家标准的发展现状

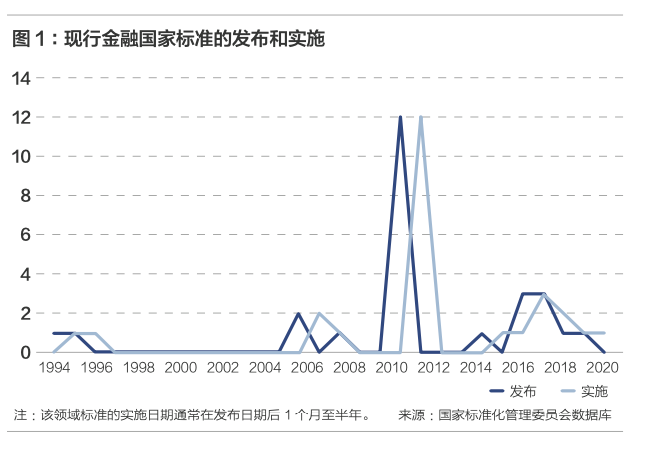

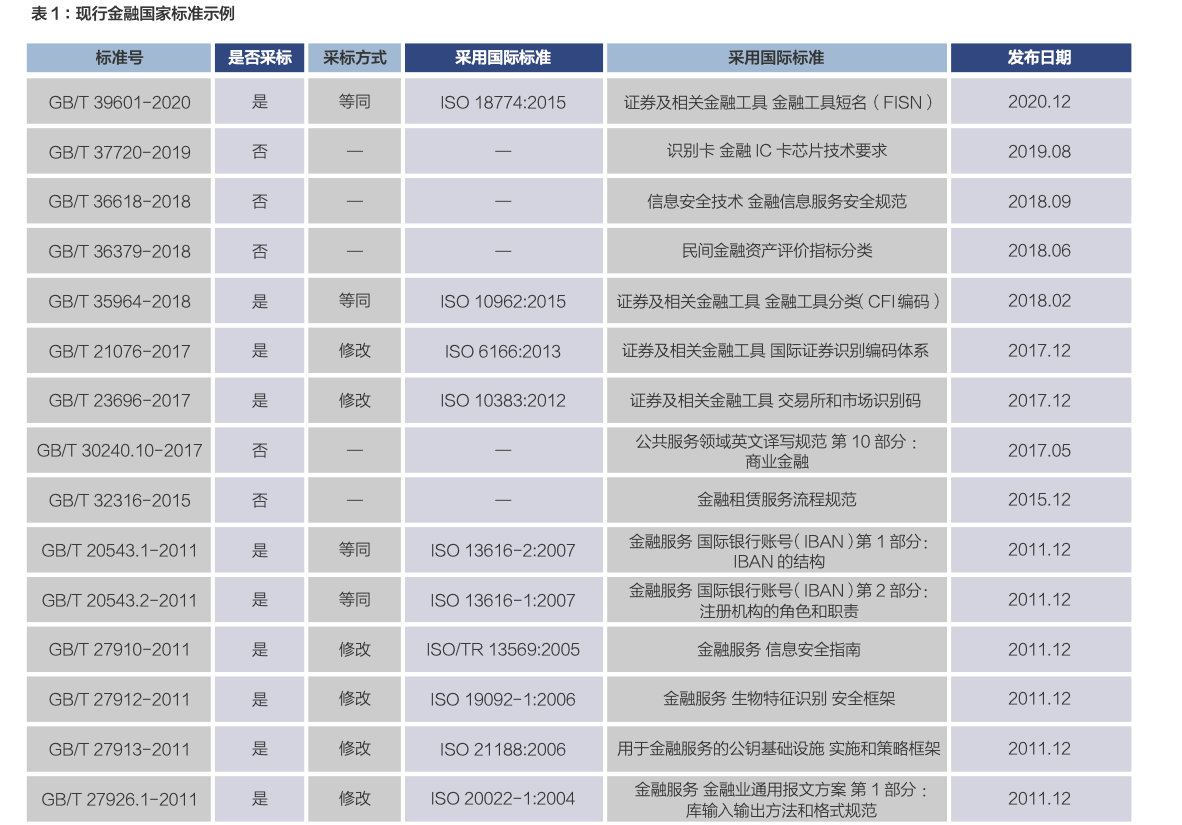

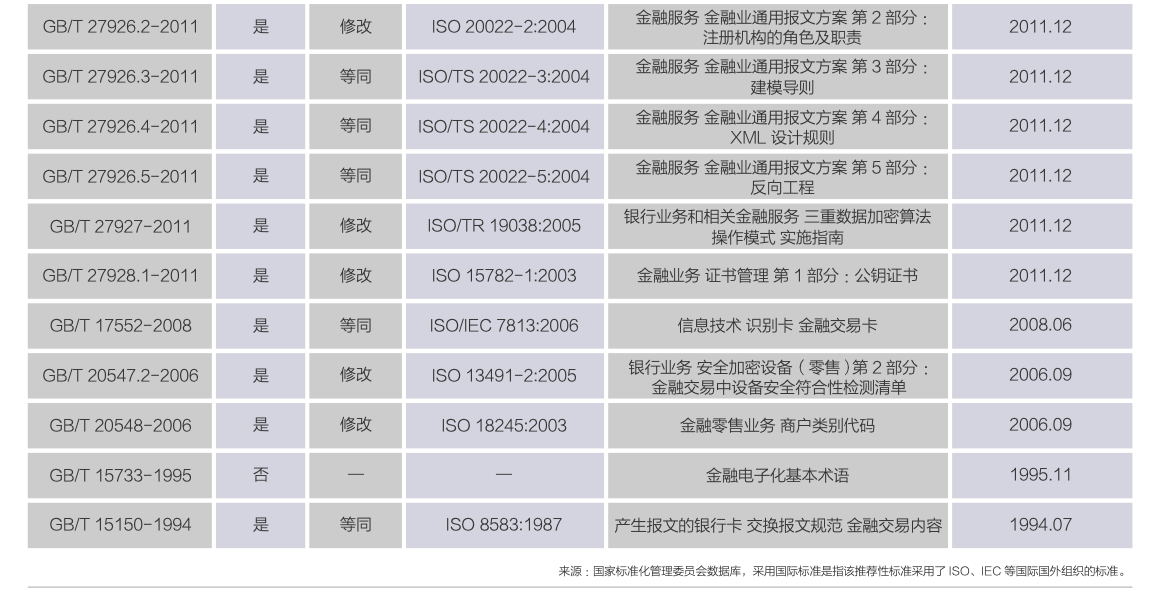

目前专门针对老龄金融的中国国家标准还较为有限,本文基于金融领域的中国国家标准数据对标准规模和结构进行分析。结合国家标准化管理委员会数据和国际标准分类法(ICS,International Classification for Standards),金融领域国家标准共有76项。其中,标准名称包含“金融”的共47项,均为推荐性国家标准,包括:现行标准26项,即将实施标准8项,被代替标准4项,废止标准9项。近三年共发布10项标准,三年前发布的有37项。主要涉及ICS标准化专业领域包括:“综合、术语学、标准化、文献”(ICS:01)共1项;“社会学、服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输”(ICS:03)共29项;“信息技术、办公机械”(ICS:35)共17项。在现行的26项国家标准中,1994年至1995年、2008年,2015年,2019年至2020年均有一项国家标准发布;2011年最多为12项,2006年2项,2017年和2018年均为3项(见图1)。2011年发布的12项金融国家标准,均为在采用ISO、IEC等国际国外组织标准基础上制定的与国际一致的标准,且均属金融服务领域。金融国家标准的国际化水平较高,在26项现行标准中,20项国家标准在采用国际标准的基础上制定,与国际标准一致的国家标准占比为76.92%(见表1)。采用国际标准的方式以修改采用居多,共11项,等同采用共9项。

从金融标准内容来看,老龄金融国家标准主要包括四类:第一,基础标准。基础标准涉及老龄金融相关术语、符号、代码、交互等内容。如《金融零售业务商户类别代码》(GB/T20548-2006)、《金融电子化基本术语》(GB/T15733-1995)等标准。第二,产品与服务标准。主要包括老龄金融领域的货币金融、资本市场、保险等产品和服务。如《信息技术识别卡金融交易卡》(GB/T17552-2008)等标准。第三,信息技术与设施标准。主要包括老龄金融信息和数据采集与处理、老龄金融服务基础运行环境及网络、安全防范等,如《银行业务和相关金融服务三重数据加密算法操作模式》(GB/T27927-2011)、《信息安全技术金融信息服务安全规范》(GB/T36618-2018)等标准。第四,管理标准。主要包括对老龄金融的监督管理、审慎管理、风险管理等。如《民间金融资产评价指标分类》(GB/T36379-2018)等国家标准。

老龄金融国家标准存在的问题

老龄金融国家标准供给规模亟待提升。一定的标准存量是老龄金融领域标准有效供给的规模保障。目前中国金融领域现行国家标准近80项,针对老龄金融的国家标准供给较为不足。结合国家标准的竞争力效应分析,缺乏统一的老龄金融产品和服务标准会导致老龄金融产品出现低质趋同化。如年金险、健康险等老龄金融产品日益趋同,但养老、健康类私人指导等增值服务尚未实现有效叠加。优质老龄金融产品和服务的竞争力较难得到体现。

结合创新效应来看,由于老龄金融产品标准较为缺乏,不符合标准的短期“养老”金融产品充斥市场,不利于创新老龄金融产品和金融服务。养老群体在生理、心理和理财上的实际需求尚未在老龄金融产品和服务中得到充分体现,老龄金融产品和服务的创新动力不足,创新性设计难以在市场上广泛传播。针对具有老龄金融特色的产品创新、服务创新有待推出。

结合共同语言效应来看,国际上的成熟理念认为,老龄金融产品和服务应符合门槛低、期限长的标准。但目前中国老龄金融领域的金融产品在门槛、期限、风险和收益上与普通金融理财产品相差不大,难以满足消费者以长期投资计划实现养老的需求。中国老龄金融市场发展与发达国家相比还存在较大差距,在国内不同地区的发展水平也不平衡。浙江省杭州市率先实现国家金融服务标准落地,要实现金融服务“双循环”,养老金融标准亟待完善。

完善老龄金融标准体系的对策