扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

全球碳市场(Global Carbon Markets, GCM)自《京都议定书》至《巴黎协定》,经历了由联合国主导的统一机制向自下而上、多元灵活模式的结构性转型,自愿碳市场的崛起更证实了全球碳市场正在成为新一轮全球博弈的重要舞台。欧美等经济体正加快构建碳边境调节机制(CBAM)等“绿色关税”体系,覆盖钢铁、水泥等高碳行业,在全球碳价差异显著的背景下,“隐性贸易壁垒”不仅对新兴经济体构成压力,也引发“碳关税联盟”的趋势性裂解。全球碳市场治理正从合作走向竞争,从减排工具演化为地缘经济博弈的前沿阵地。

中欧绿色能源金融研究所所长、华中科技大学能源学院教授杨晴及其合作者在《北大金融评论》发文表示,相比机制设计蓝图,制度联通的进度与执行力是碳市场成效的最大不确定性。回顾《京都议定书》至《巴黎协定》的演进,对于研判“第六条机制”能否实现跨境减排信用互认有重要意义,也关系中国碳市场在国际博弈中的战略空间。在机制规则不断完善的同时,如何平衡国家利益、提升数据透明性与交易效率,将决定全球碳市场能否有效运行并发挥实质减排作用。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第24期。

气候变化科学认知的起源与全球合作框架的确立

在讨论碳市场的全球化发展前,有必要回溯气候变化科学认知的演进过程及其催生的国际合作机制。这一历史进程是全球应对气候变化行动的重要起点。

气候变化科学研究的兴起与气候模型的发展

气候变化科学研究的历史可追溯至19世纪中叶。1896年,瑞典科学家Arrhenius首次提出“温室效应”观点,引发了科学界对地球气候系统新的思考,开启气候变化研究的新纪元。20世纪中叶起,随着计算能力的提升,气候模型逐步发展为预测全球变暖趋势的核心工具。

在此阶段,苏联学界作出了开创性贡献。1950年代末至1970年代,气候学家Budyko首次定量评估CO2浓度升高对地表温度的影响,提出“冰雪反照率反馈机制”,揭示了极地对气候变化的高度敏感性。同期,苏联科学院建立的欧亚大陆气象观测网系统记录了多年冻土、辐射收支和大气环流变化等关键参数,构建了早期大尺度气候监测体系。

与此同时,美国气象学家Manabe与Wetherald 于1967年发表了考虑温室气体对大气温度影响的对流-辐射平衡模型,指出二氧化碳浓度翻倍将使地表升温约2℃,为后续研究指明了方向。20世纪80年代,欧洲各国及美日等国加大科研投入,发展了多维度与区域气候模型,不仅提升气温预测能力,还揭示海平面上升、极端事件频发等次生效应,显著拓展气候研究广度与深度。

全球合作框架的确立

全球科学界对气候风险的共识,直接促成了政府间气候变化专门委员会(IPCC)的成立。1988年, 联合国环境规划署与世界气象组织共同发起成立IPCC,旨在整合全球前沿气候科学研究成果,定期发布综合评估报告,为各国政府制定气候政策提供权威依据。其最新公布的报告警示,2030年全球温室气体排放量或致温升超1.5℃,将温升控制在2℃以内困难重重。

国际协议与碳市场机制

国际气候治理范式的转型近三十年来,国际气候治理经历了从“强制减排”到“自主承诺”的结构性转型。《京都议定书》和《巴黎协定》分别代表两个阶段的典型模式,其核心差异可概括为:硬性减排义务让位于柔性国家承诺,全球气候治理从对发达国家施压转向对所有国家构建引导激励机制。

哥本哈根会议(COP15,2009年)在推动全球气候模型的发展方面收效甚微,加上表现不佳的欧盟排放交易计划和全球经济危机,此后的COP16与COP17成果有限,直到《巴黎协定》重整国际碳市场,才使国际气候制度逻辑有了根本性转向。

《巴黎协定》构建了“国家自主贡献(NDCs)”制度,要求各国根据国情设定减排目标,提出将升温控制在2℃以内、力争1.5℃的全球温控目标,并提出建设全球透明监督机制(MRV)确保承诺可核查性。同时,明确碳市场的框架,包括:国际转让减排成果(ITMOs)、可持续发展机制(SDM)、非市场方式的国际合作,为国际碳市场建立制度基础。

后《巴黎协定》时期的深化与扩展

近年来,《巴黎协定》框架下的气候治理呈现新趋势。2021年的COP26完成第六条的谈判,明确国际转让减排成果(ITMO)规则,允许一国将超额减排量转让他国用于履约,推动碳市场从碎片化走向全球协同。会议还提出“逐步减少煤炭使用”和“取消化石燃料补贴”,森林保护亦被纳入重点议题。

碳市场全球化与绿色新地缘政治

全球碳市场网络初现

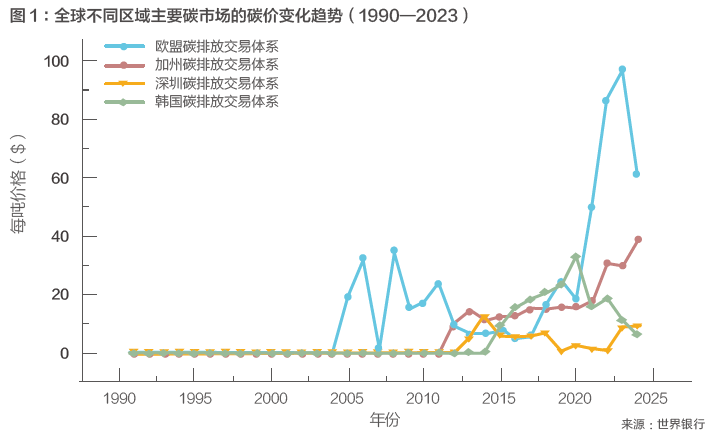

碳市场的起点可追溯至《联合国气候变化框架公约》第1条第2款及其温室气体减排规则。根据世界银行2023 年报告,全球已有超过73个国家和地区建立了碳定价机制,覆盖全球温室气体排放量的约23%。当前区域性碳市场分散,各国气候政策不同、减排成本差异大。

欧盟碳市场作为最早开始运行的碳交易体系,已从初期的免费配额机制演进为全面市场化的拍卖制度和跨期储备机制(MSR),并将于2027年扩展至建筑、道路交通等领域,其定价信号已成为全球碳市场的重要基准。

······

完整版刊登于《北大金融评论》第24期

订阅全年刊或三年刊

享独家优惠