扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

中国香港作为全球最开放和最自由的经济体之一,发展深受国际经贸环境影响。从二战后制造业崛起到今天成为国际贸易和金融中心,香港每当全球贸易格局剧变,均能把握机遇,实现产业转型升级,蜕变为更具竞争力的地方。

香港特别行政区财政司司长陈茂波在《北大金融评论》撰文回顾过去香港在多次国际经贸变局中的发展,并探讨在当前全球经济巨变的背景下,香港如何充分利用“一国两制”下“背靠祖国、联通世界”的独特优势,特别是在金融领域,把握国家发展战略,开创一片新天地。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第24期。

中国香港作为全球最开放和最自由的经济体之一,发展深受国际经贸环境影响。从二战后制造业崛起到今天成为国际贸易和金融中心,香港每当全球贸易格局剧变,均能把握机遇,实现产业转型升级,蜕变为更具竞争力的地方。本文以史为鉴,回顾过去香港在多次国际经贸变局中的发展,并探讨在当前全球经济巨变的背景下,香港如何充分利用“一国两制”下“背靠祖国、联通世界”的独特优势,特别是在金融领域,把握国家发展战略,开创一片新天地。

历史借鉴:贸易保护主义浪潮与香港经济发展轨迹

香港经济在过去数十年经历多次结构性转型,每次转型都由全球政经格局深刻变化所驱动,并随着国家的发展重新定位、展现新作为。香港的人均本地生产总值(以当时市价计算)由1961年的约2350港元大幅提升至2024年的超过42万港元。国际组织如国际货币基金组织(IMF)及学术界普遍将香港的成功归因于利伯维尔场体制、出口导向的工业化、灵活转型的产业结构,以及国家改革开放过程中超级联系人角色等关键因素。在这个过程中,政府一方面致力营造有利的营商环境,另一方面适时调整政策,以推动经济转型和持续发展。

1950—1960年代:战后工业化与出口导向经济形成

二战后国际社会认识到贸易保护主义是导致1930年代全球经济大萧条的原因之一,故开始着手建立一个更加开放且协调的国际贸易体系。在此背景下,香港凭着自由港与地缘优势,迅速崛起成为轻工业中心。当时,市场主导不同行业的发展:纺织、印刷、塑料、玩具、钟表及电子产品在香港百花齐放,带动香港经济急速发展,于1962至1970年期间年均增长率达9%。制造业产值占香港经济的比重从1960年代初的约六分之一急升至1970年的三成以上,同期港产品出口的年均增长率约16%。

1970年代:贸易保护主义与产业升级

1970年代贸易保护主义抬头。先进经济体实施的《多种纤维协定》,对来自发展中经济体包括香港的纺织品实施进口配额制。不过,香港的商家灵活变通,立即发展更高增值产品如混纺、化纤、牛仔布等,使香港的纺织品及成衣的港产出口货值在1970年代中期短暂回落后重拾升势。此外,香港的其他轻工业产品如钟表和电子产品也开始由劳动密集型生产转向重视高技术生产,出口量亦大幅上升。到1970年代末期,香港已成为多种轻工业产品全球数一数二的生产地。

1980—1990年代中:内地改革开放,服务业崛起

经过多年的快速经济发展,香港土地和人力成本逐渐上升,适逢1979年国家开始实行改革开放,香港厂商遂将生产线移至珠三角地区,形成独特的“前店后厂”合作模式,以“三来一补”方式运作,即港方提供原料、设备、技术和管理,内地提供厂房和工人,成品运返香港包装和出口。这些企业的总部则大多留于香港,负责高附加值的服务环节,如贸易融资、研发设计及品牌管理,并利用自身与海外市场紧密相连的贸易网络,推动香港出口、引进外资和促进技术转移,发挥中外商贸枢纽的角色。

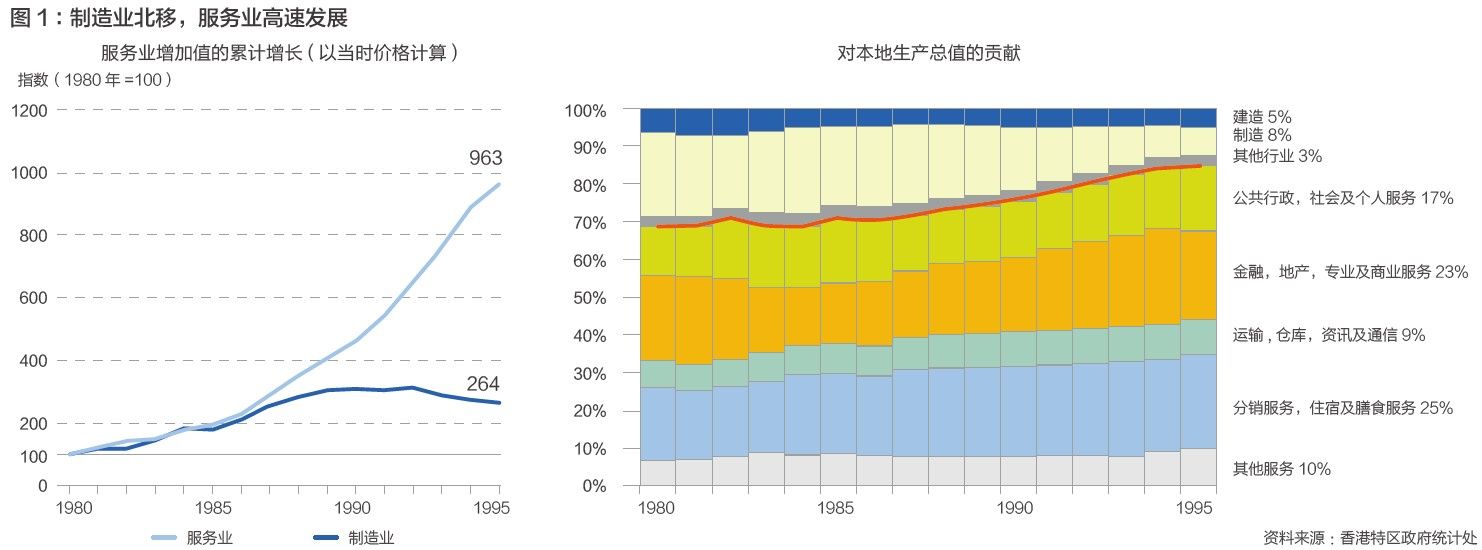

同时,庞大的进出口贸易规模也带动其他高增值服务业如金融、物流、会计、法律等蓬勃发展,使香港蜕变成全球服务业占比最高的经济体。1980至1995年间,香港服务业产值的增加值年均增长达16%,对香港经济的贡献由1980年的少于70%上升至1995年的85%(图1)。

1990年代中至今:积极融入全球贸易体系,巩固国际商贸枢纽地位

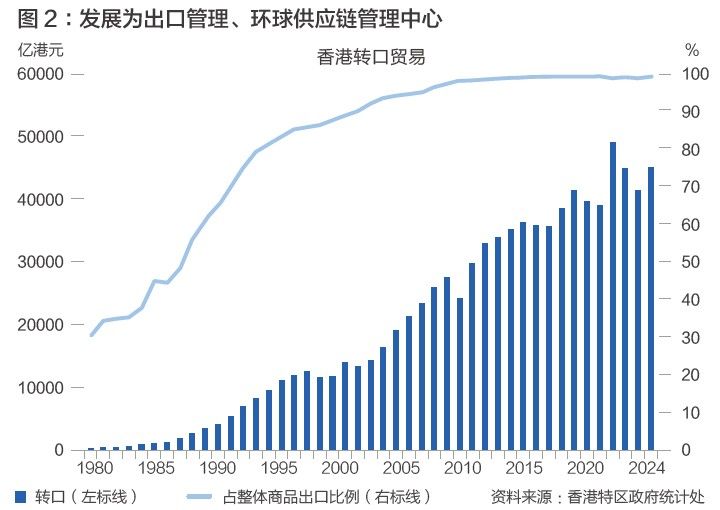

1995年,香港成为世界贸易组织(世贸)的创始成员之一,强化一直以来对自由贸易的坚持和承诺。及后中国内地于2001年加入世贸,更为全球经济带来历史性机遇。香港作为内地最重要的转口港直接受惠,转口贸易额从2000年的约1.4万亿港元在十年间倍升至2010年的约3万亿港元(图2)。同时,国家对外开放,国际投资者信心提升,带动国际资金流入,对香港的各项专业服务需求同步飙升,进一步强化香港的国际枢纽地位。香港亦积极与各经济体加强贸易合作,至今签订9份自由贸易协议,涵盖21个经济体,以促进彼此贸易便利化,拓展市场进入机会。在2024年,香港位列全球第七大商品贸易经济体。世贸于2023年的《贸易政策检讨》也一再肯定香港“自由开放的贸易政策”,包括零关税、简便报关程序等,是其竞争力基石。

当前的变局

今天,全球经济正经历结构性转变。单边主义崛起、区域合作取代多边主义,以及寻求美元以外的贸易货币以分散风险,形成冷战后最复杂的经贸格局。此三重变化不仅挑战二战后建立的国际秩序框架,更逐步重塑产业链、供应链与金融体系。

自2018年起,单边主义在全球舞台迅速崛起。美国政府高举“美国优先”旗帜,同时退出多项国际协议,并建立重重贸易壁垒,严重冲击多边贸易体系。这种行径不仅削弱了国际合作与全球治理,还加剧了国际秩序的不确定性,导致国际间信任减弱、规则动摇。单边主义的崛起,反映出部分大国为维护自身利益,倾向于绕过多边协商,对全球稳定与经济发展构成严峻挑战。

全球贸易保护主义回潮,区域合作机制如《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)随之兴起,为各国提供了新的平台。当中,RCEP涵盖15个亚太区内的经济体、共22亿人口,是全球最大自贸区,促使全球经贸发展重心进一步东移。同时,全球南方国家亦积极利用金砖国家、上海合作组织等平台,提升国际话语权,推动更公平的国际经济秩序。区域合作正逐步成为维护经济稳定与增长的重要支柱。

同时,随着愈来愈多的内地企业进行海外业务布局,加上中国与东盟、中东和其他“一带一路”共建国家和地区之间的经贸合作持续增长,不少国家与中国在货物贸易中使用人民币进行跨境结算的比例持续上升,由2020年的15%上升至2024年接近30%。环球银行金融电信协会(SWIFT)的数据显示,人民币作为全球支付货币的份额由2020年底的2%上升至2024年底的4%,仅次于美元、欧元和英镑排名第四;在贸易融资市场的占比也由2020年底的2%上升至2024年底的6%,仅次于美元和欧元排名第三,足证人民币在全球的认受性正逐步增强。而人民币在实体经济活动的使用亦增加了市场对人民币计价产品和服务的需求,包括投资、风险管理以至作为储备货币等。

这三股力量交织下,全球经济呈现“再全球化”特征:例如,供应链区域化、规则制定集团化、结算货币多元化。企业需应对三重挑战:贸易成本波动增加、跨币种财资管理复杂度提升、合规风险从单一司法管辖转向多区域以至跨境风险。此过程必然伴随摩擦与阵痛,但也为建立新的全球经济治理体系提供契机。

香港的金融机遇

三股力量的相互作用,为香港金融发展带来的机遇大于挑战。主要原因有三方面:

国际金融中心的优势

为应对地缘政治的急速变化和供应链的重新布局,企业融资便利至关重要。作为全球三大金融中心之一,香港拥有完善的全链条金融生态圈,具备高度市场化和国际化的特点。全部29家具全球系统重要性银行(G-SIBs)均在香港经营,超过七成的全球百大银行在港运营。香港的资产及财富管理业务高度国际化,超过一半的资金来自内地及香港以外的投资者。债券市场方面,2024年在香港安排发行的亚洲国际债券总额超过1300亿美元,占区内市场份额约三成,于过去十年九次成为亚洲最大的国际债券安排发行中心。香港强大和国际化的资金流、广泛的国际联系、多样化的金融产品和服务,方便企业联通全球市场。

此外,香港拥有稳健成熟的金融基建。自2014年起各项互联互通机制不断扩容优化,既提升香港市场流动性,亦服务国家金融市场有序开放:十年间推出股票通、债券通、理财通、互换通等,并不断加以升级和扩容,完善配套安排,丰富投资者的流动性和风险管理工具箱。香港能够助力国家金融市场的高水平对外开放,为海外投资者配置内地金融资产提供熟悉和便捷的渠道,也为内地投资者带来更多元的配置选项,并助力稳慎推进人民币国际化。

地缘政治、单边主义带来巨大的不确定性,促使国际投资者寻求更多元的资产配置。与此同时,国家在科技领域不断取得突破,特别是以DeepSeek为代表的一众科创企业,其科创成果的价值正在加速显现。在中央政府和国家相关部委的坚实支持下,更多内地龙头企业,特别是科技企业出海发展,香港是它们筹集国际资金以拓展国际业务的首选平台。而更多境外上市的中概股回流,也会丰富香港证券市场的结构,增强香港市场的流动性和竞争力。

香港的联系汇率制度是久经锤炼的稳定基石。自1983年实施以来,联汇制度经历多次全球危机考验,始终保持港元汇率稳定,并在国际金融市场建立了坚实的公信力。截至2025年4月底,联系汇率有逾4000亿美元的外汇储备作为坚实后盾,相当于香港货币基础的约1.6倍。香港银行体系资本雄厚,无论在资本充足率还是流动性覆盖率方面,都远高于国际标准的要求,为金融体系提供充裕的缓冲,是市场韧性的基础。

全球最活跃的离岸人民币业务

人民币国际化是国家重要发展战略之一。香港是全球最大的离岸人民币业务中心,拥有中国内地以外最大的人民币资金池;处理全球约80%离岸人民币支付;具备全球最活跃的离岸人民币外汇交易、融资市场,以及独有的便捷进出内地资本市场的互联互通渠道。因此,香港在人民币国际化进程中肩负重要角色。

香港一直致力于推动离岸人民币业务发展,聚焦深化市场流动性、丰富投资和风险管理产品、提升相关基础建设,以及持续拓展市场等工作。在丰富产品生态圈方面,我们一直鼓励不同机构增发离岸人民币债券、推动更多机构发行人民币计价交易所买卖基金及其他产品。例如离岸人民币债券总发行额在过去三年翻倍,在2024年已超一万亿元人民币。港交所在2023年推出港股“港币─人民币双柜台”和“双柜台庄家机制”,为投资者提供更多元化的交易货币选择,并提升人民币计价股票的流动性。互联互通机制不断升级扩展,国际投资者配置和管理人民币资产的工具箱不断在丰富,将吸引更多国际投资者在香港这个熟悉的市场环境参与人民币业务。

······

《北大金融评论》第24期已上架

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠