扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

“美国优先(America First)”是特朗普在2016年总统竞选期间提出的政策理念,强调将美国的国家利益置于外交、经济和安全的首位,其经济主张主要表现为贸易保护主义。

美国康桥金融资深经济学家魏婧与美国康桥金融首席经济学家莫恒勇共同在《北大金融评论》撰文分析美国过去十年的制造业回流与外商直接投资数据,发现该政策未能实现增加制造业岗位的预期目标。但若持续推行,或将促使高端制造业回流并加速本土自动化进程。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第24期。

“美国优先”政策的制定背景

特朗普认为,过度的外包导致了美国的贸易逆差和制造业的空心化,损害了美国工人利益,危害了美国国家安全。他主张通过“美国优先”政策推动制造业回流,实现“让美国再次伟大”的目标。在首个任期内,其具体措施包括:增加关税、改北美自由贸易协定(NAFTA)为《美墨加协定》(USMCA),以及对外国投资进行风险审查(FIRRMA)。在其第二个任期,特朗普进一步提高了对各国的关税。

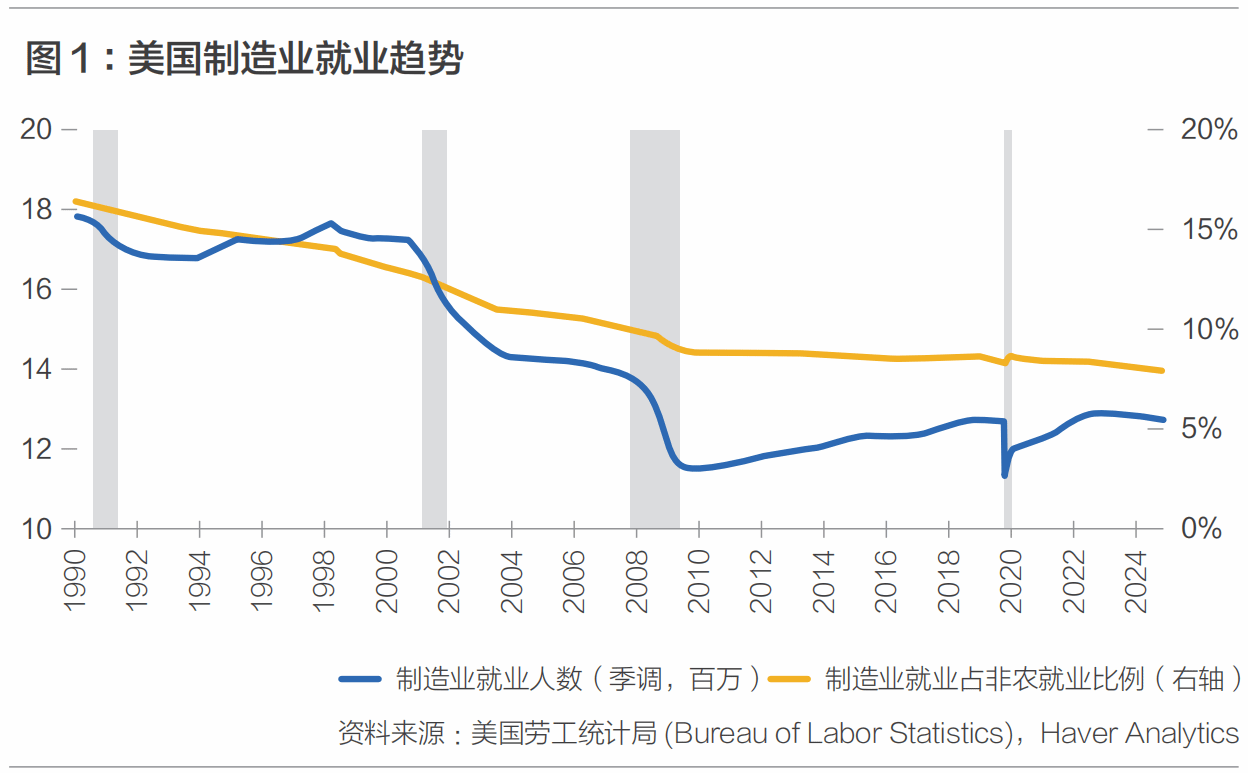

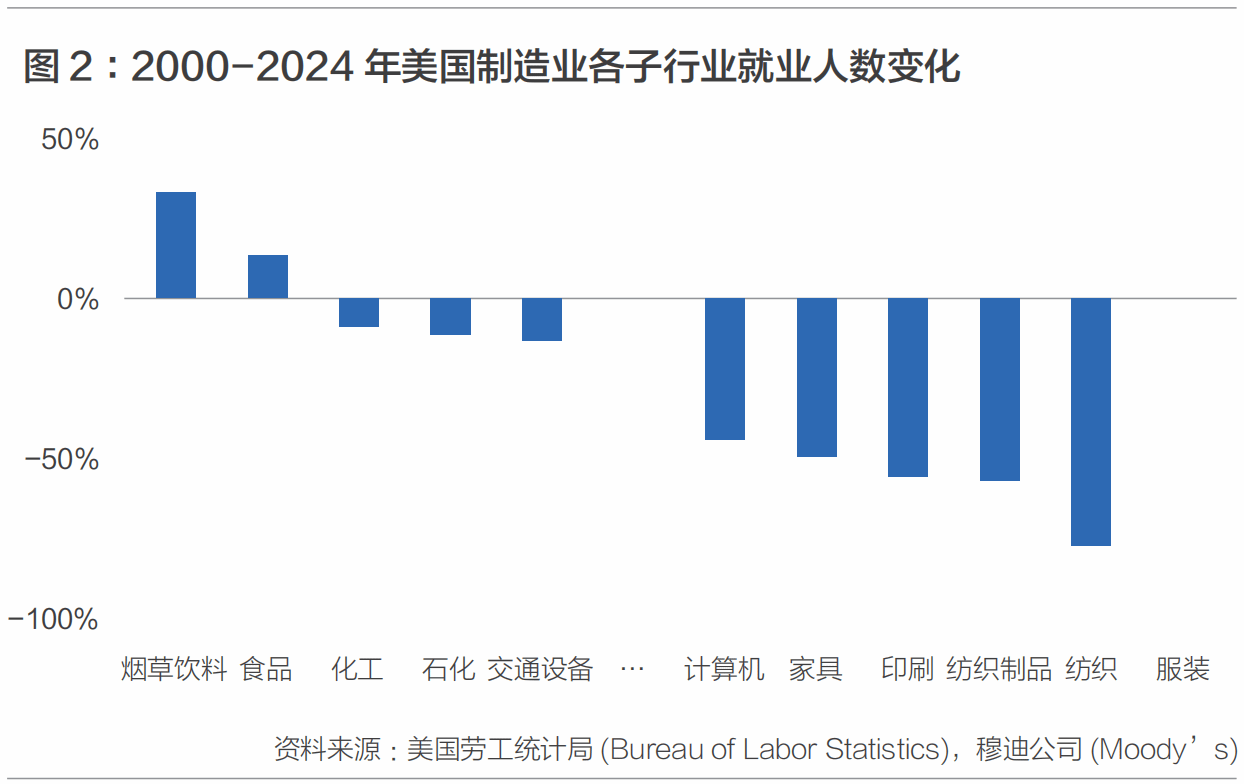

特朗普将制造业空心化直接归因于就业岗位的持续流失。20世纪90年代,美国制造业就业人数在1700万左右。经历2000年互联网泡沫破裂和2008年全球金融危机之后,制造业就业人数稳定在1200万以上,占非农就业比例逐渐下滑至8%(图1)。分行业来看,自2000年以来,仅烟草饮料(+34%)与食品加工(+14%)行业从业人员有所增长,其他制造业从业人数均大幅降低(图2)。服装(-83%)、纺织(-77%)和纺织制品(-57%)三个关联行业岗位萎缩最为严重。

美国制造业投资趋势暂未体现“美国优先”影响

我们通过两个渠道来观察制造业投资是否产生了“美国优先”效应:其一是美国企业是否将海外生产线回迁本土,其二是外商直接投资在美建厂。但无论是微观产品层面、企业层面还是宏观层面,现有数据都尚不能充分证明“美国优先”政策已经有效推动了美国制造业岗位增长。

制造业回流数据一览

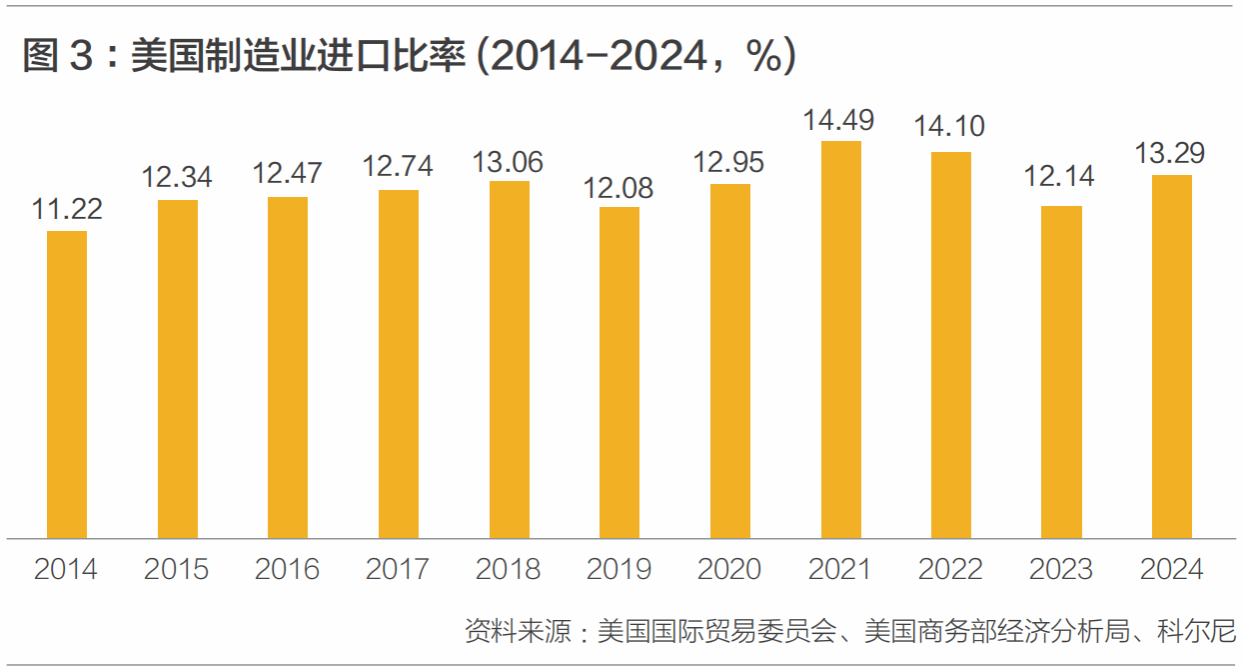

当前关于制造业回流的公开数据相对有限。在宏观层面,科尔尼(Kearney)发布的美国制造业回流指数(Reshoring Index,KRI)是衡量制造业回流程度的一个流行指标。该指数基于制造业进口比率(Manufacturing Import Ratio,MIR)的年度变化计算得出,即美国从低成本国家和地区进口的制造品总额与其国内制造业总产出的比值。比率越高,表明美国对外国制造业的依赖程度越强。当比率下降时回流指数为正,反映出制造业有回流或近岸外包趋势。过去十年间,该比率整体呈现缓慢上升态势(图3),因2018年贸易战有过小幅下降,但在2021年新冠疫情高峰期达到峰值(14.49%)。2022年至2023年,KRI连续为正(图4),显示供应链冲击后制造业回流意愿显著增强。然而2025年最新数据显示,MIR在2024年再度回升,表明美国本土及近岸产能仍无法完全满足消费需求。

虽然客观数据显示美国制造业回流遇到阻力,但主观数据却显示回流意愿有所增强。科尔尼同时公布了一项制造业回流问卷调查,结果显示在2024年有业务回流计划的美国的首席执行官比例较2023年增长了15%,而其中的50%选择地缘政治为回流的首要原因。

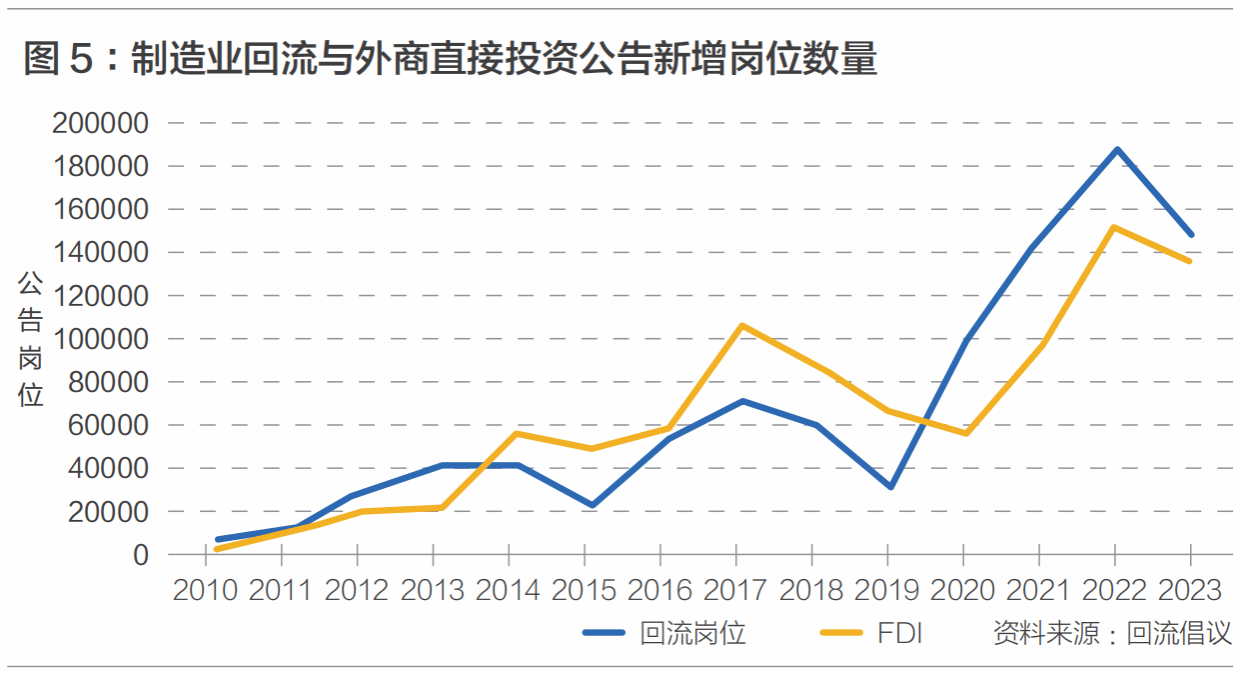

在公司层面,非营利组织回流倡议(Reshoring Initiative)在不断追踪并收集企业的回流投资决定。疫情后,制造业企业公告回流岗位呈现持续增长态势(图5)。自2021年到2024年一季度,52%的公告岗位集中在电动车电池行业(图6),其次为芯片(22%)、太阳能(12%)、稀土(8%)和制药(6%)。回流倡议分析公告发现,回流和外商投资首要原因是政策刺激,其次是靠近终端市场和熟练工人。2024年年报速报显示,全年共宣布新增24.5万个制造业岗位,其中回流占66%,略高于2023年水平。在芯片法案(Chips Act)的推动下,计算机与电子产品行业成为岗位公告最多的领域。受高额关税政策影响,2025年第一季度大型制造项目的投资公告数量出现显著增长。

科尔尼回流指数与回流倡议数据存在滞后性并且样本有限,只能进行描述性分析。(Antr à s,Fadeev,Fort,&Tintelnot,2022)采用结构性全球采购模型,对基于产品级(HS-10位)的美国进口数据进行了微观层面的结构性分析。研究发现,2018年特朗普政府首先挑起贸易冲突后,高关税和政策不确定性都导致了美国对中国进口量的下降。研究指出,企业的采购策略模式决定了关税上升时生产线是否回流美国:采用全球统一采购模式的企业,更可能将生产线整体迁回美国;而采用工厂单独采购模式的企业,则倾向于将生产转移至其他海外工厂。

观察科尔尼回流指数与回流倡议回流岗位数公告我们可以发现:企业对特朗普第一个任期内的“美国优先”政策并未热情响应,显著的制造业回流趋势主要出现在新冠疫情引发全球供应链危机之后。而(Antr à s,Fadeev,Fort,&Tintelnot,2022)从侧面印证了制造业岗位只是重新布局海外(Reallocation),而非回流美国。以上数据均不足以证明“美国优先”政策已经促进了制造业回流。

外商直接投资趋势

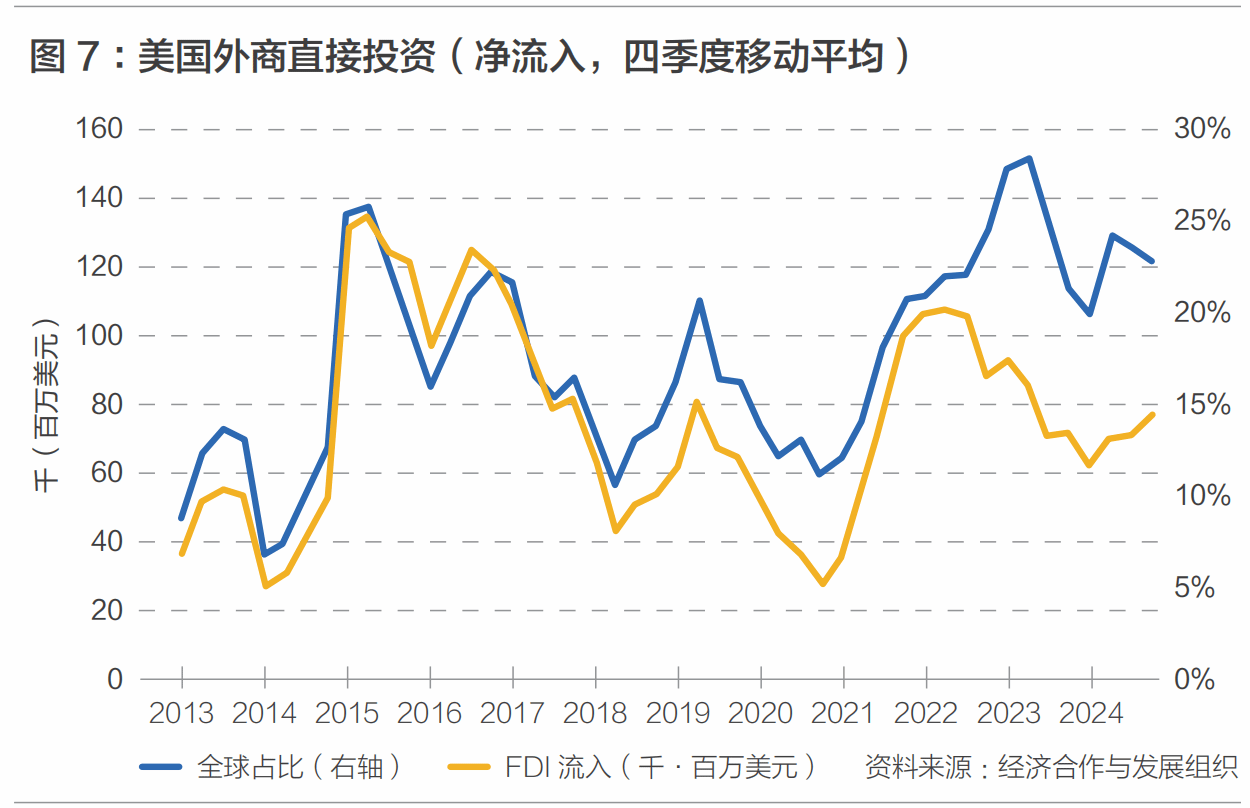

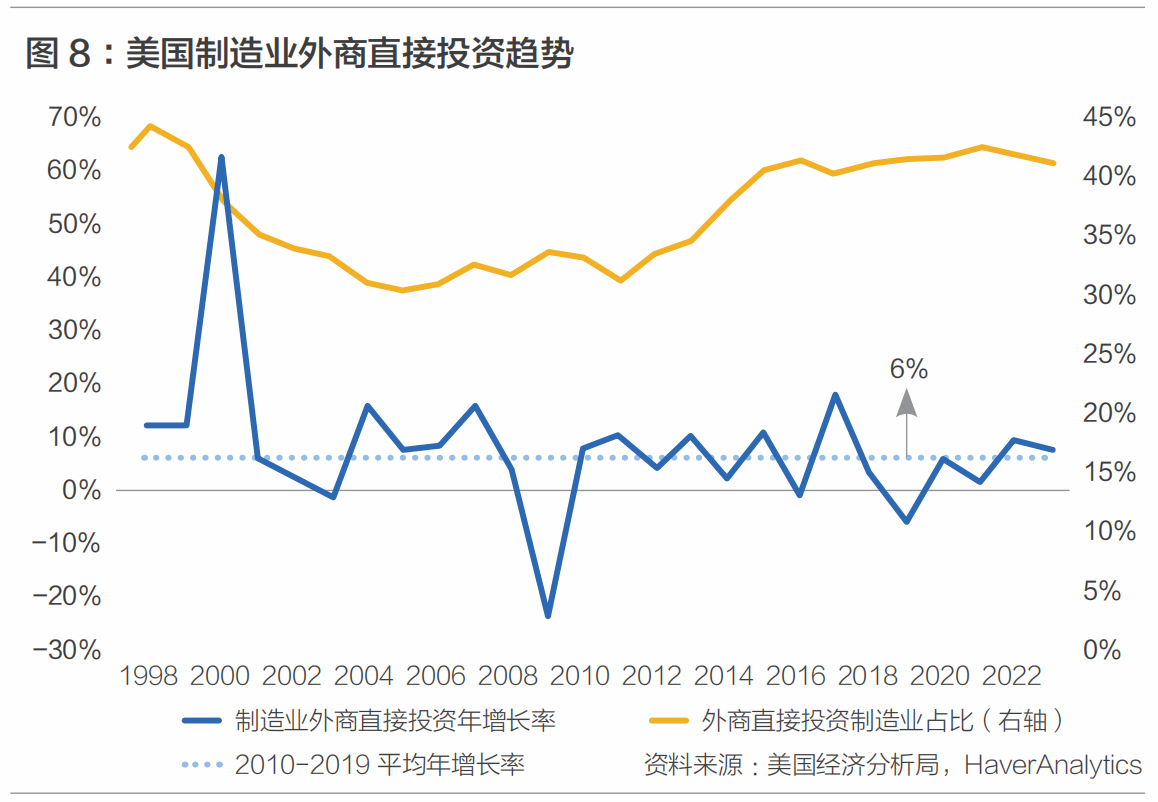

美国作为全球第一大消费国和第二大制造国,一直都是外商直接投资(Foreign Direct Investment)的首要目的地之一。根据经济合作与发展组织的数据,自2013年以来,中美两国的外商直接投资净流入常年稳居世界前二。2024年全年美国外商直接投资净流入为2.8万亿美元,位居世界第一(图7)。在这些流入资金中,对制造业的投资居于首位,占比41%。2023、2024年外商对美国制造业年度投资增长了9.9%和8.1%,高于疫情前6.2%的平均水平(图8)。外商较为青睐的行业是化工(34%)、其它(27%)、交通运输(10%)和计算机(9%)。

从主观数据来看,美国在2025年科尼尔外商直接投资信心指数(FDI Confidence Index)中排名第一,反映了全球企业高管对未来三年在美投资的乐观态度。美国商务部认为美国能连续十三年位居榜首的主要原因是较强的经济增长、技术革新和消费者情绪。

总体而言,外商直接投资数据总体稳中向好,所投资的制造业细分领域也与政府鼓励的方向较为一致。但其总量增长轨迹与制造业回流数据存在相似特征:在特朗普政府首个任期内增速相对平缓,而显著的增长加速则出现在全球供应链短缺时期。

高额成本阻碍制造业岗位回流

美国制造业岗位回流的一大障碍是高企的成本——尤其是人工成本。然而在此轮特朗普全球高额关税和高度政策不确定性的双重压力下,自动化程度更高的行业或者对成本敏感度较低的高端制造业岗位回流可能性变高。

关税壁垒无法弥补成本差距

高盛在一项近期的研究报告中测算了40个国家和地区的制造业成本,其中仅有9个国家和地区成本高于美国。中国大陆、墨西哥和科尼尔回流指数中涉及的其他亚洲低成本国家和地区,生产成本仅为美国的50%或以下。美国仅在化工、制药和飞机制造行业中占据成本优势。高盛认为,即使存在较高的关税壁垒,进口仍然是大部分产品的最优选择。

这一结果与美国进口数据变化和(Antr à s,Fadeev,Fort,&Tintelnot,2022)的结论都相吻合。在2018年特朗普针对中国增加关税后,由于美国较高的人力成本,大部分厂商选择从其它国家进口而不是在美国建厂,关税壁垒并未能带回制造业岗位。

对此,特朗普本人在今年5月26日的回应是:“我不是想要(美国工人)做衣服、做袜子。这些我们可交给别的地方的人做得更好。我们想要的是造芯片、造电脑、造坦克、造船。”至此,特朗普抛弃了2000年后岗位萎缩最多的服装纺织行业,将“美国优先”从制造业整体指向了高端制造业。根据高盛测算的价格弹性,半导体、医疗器械等复杂仪器类产品对成本变化敏感度较低,其生产线更易于回迁美国。若美国继续执行较为严格的“美国优先”贸易政策,高端制造业回迁可能性更高。

*本文仅代表作者个人观点 , 不构成投资建议

······

《北大金融评论》第24期已上架

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠