扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

从当前经济运行情况看,随着经济增长模式和动能转换,货币供给和信贷扩张的速度明显放缓,效率持续下降。2023年10月30日至31日中央金融工作会议提出,要完善金融宏观调控,准确把握货币信贷供需规律和新特点,加强货币供应总量和结构双重调节。

中国中医药科技发展中心副处长张泽栋和中国社会科学院应用经济学院博士周鑫强共同在《北大金融评论》发文表示,于政策而言,应该充分认识到存量债务导致的社会负担过重以及价格低迷导致的预期收益不佳,两方面共同使得货币报酬率与资本的边际效率过度偏离,因此政策重点是将利率作为重要的宏观经济调控工具,围绕稳定资本边际效率的目标,减轻存量债务负担,促进价格回升,提振预期收益。

从当前经济运行情况看,随着经济增长模式和动能转换,货币供给和信贷扩张的速度明显放缓,效率持续下降。2023年10月30日至31日中央金融工作会议提出,要完善金融宏观调控,准确把握货币信贷供需规律和新特点,加强货币供应总量和结构双重调节。因此,反思过去货币和债务互相强化、大规模投资拉动经济增长的模式,进而疏通货币政策传导路径、提高信贷资金使用效率成为货币政策的重要关注目标。

中国经济增长、货币供给、信用扩张的特征性事实

2024年前三季度实际GDP累计同比增长4.8%,但物价持续处于较低水平,名义增速已连续六个季度低于实际值。同时,广义货币供给量(M2)和社会融资规模增速自2022年以来快速下滑,并一度创历史新低。上述中国的经济、货币、信贷运行的宏观图景反映了经济增长模式的转换以及货币信贷供需的新变化、新特点。

间接融资下,投资驱动经济增长的模式难以持续,信用扩张趋势放缓

改革开放以来,中国经济持续了30多年高速增长,2012年增速首次降到8%以下,2013年7月,中央政治局常委会会议指出我国经济处于“三期叠加”时期;同年12月,中央经济工作会议上提出“新常态”;党的十九大报告进一步指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。当前我国经济增速、结构以及增长动能发生深刻变化。具体看,2000—2013年期间M2平均增速接近17%,特别是2008年国际金融危机到2011年平均增速接近20%,货币供给和信贷规模快速扩张。截至2024年3月末,M2首次突破300万亿元。与此同时,宏观经济杠杆率持续攀升,尤其是在M2快速增长期间,杠杆率也同步大幅抬升,截至2024年三季度末达到298.1%。这种依靠高信贷密集度的间接融资模式,直接融资占比低,结构失衡,整体杠杆率水平高,通过投资促进经济增长的作用在下降。高质量发展阶段,主要依靠投入要素拉动经济的时代结束,边际效率持续下降和金融风险高发的双重压力将可能制约经济社会的健康稳定发展。

如2022年以来M2同比增速持续下滑,2024年6月末降至6.2%,创历史新低,M1更是负增长。同时,居民开始去杠杆,地方政府债务压力加大,社会债务负担重。

房地产和土地价格持续上涨阶段已过,债务增长驱动货币内生性扩张不再

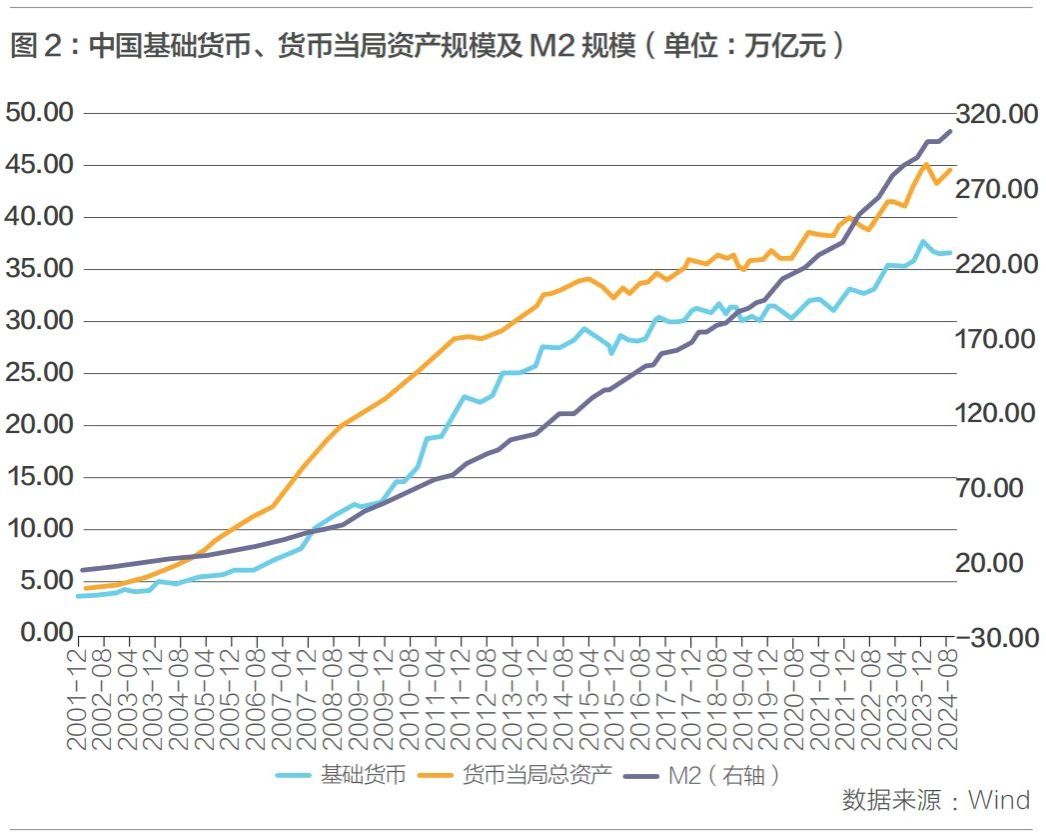

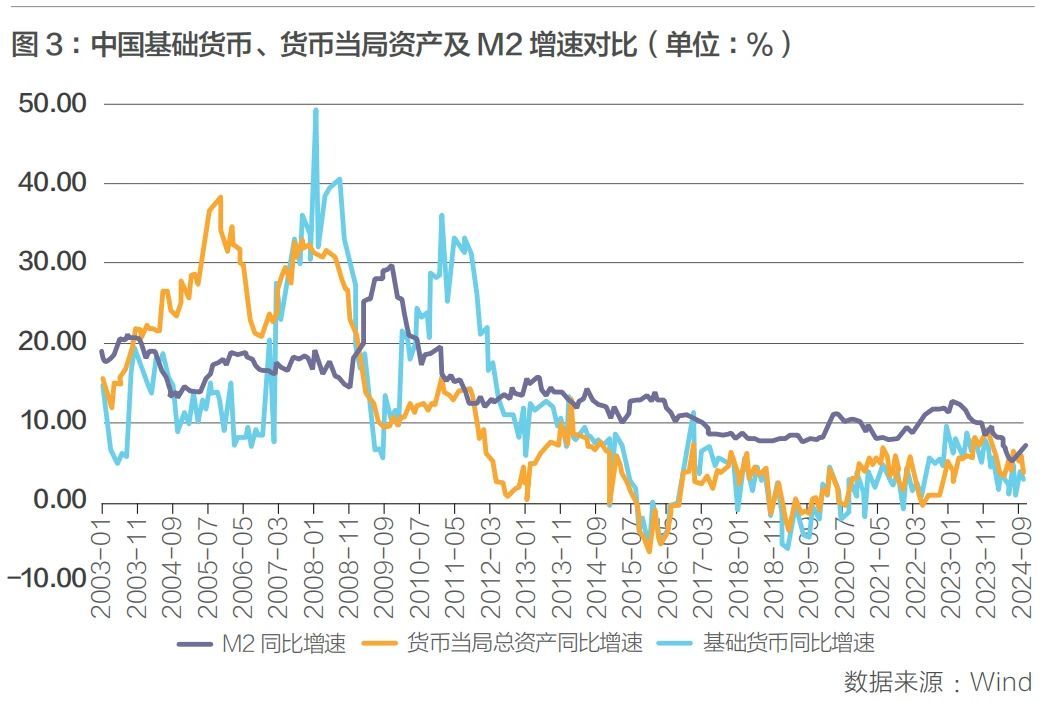

21世纪以来,M2规模总体持续快速扩张,但在不同阶段背后驱动因素存在差异。如图2和图3中所示,2000—2012年期间,基础货币、央行资产规模及M2基本保持相同的增长趋势,且增速较高,但在此之后,基础货币、央行资产规模增长趋势明显放缓,增速均明显低于M2增速。究其原因,是货币外生性减弱、内生性增强的结果。2001年加入WTO,出口导向型的经济模式下,贸易顺差带来外汇流入,为稳定汇率,外汇占款为中国央行基础货币主要投放渠道,央行持有的外汇资产快速增长,此阶段货币具有较强的外生性。随着经济从外需导向转向国内市场驱动,房地产、地方融资平台等债务驱动的投资拉动经济增长的模式开启,外汇占款在2014年5月达到27.3万亿元的历史峰值后保持稳定,央行基础货币投放转向MLF、PSL等各类创新工具。

在该阶段,广义货币增加主要是商业银行以贷款创造存款的方式内生出来的,而贷款增加的另一面是政府、企业和家庭债务的扩张。房价和地价持续上涨是债务扩张推动信用扩张的重要基础,本质上是债务的增加导致货币的增加。整体来看,债务扩张与货币增长形成螺旋,负债率高企。当房地产市场供求关系发生重大转变,地方政府债务压力加大,信贷需求较前些年会自然出现“换挡”,这也是2023年以来M2增速快速下滑的原因。

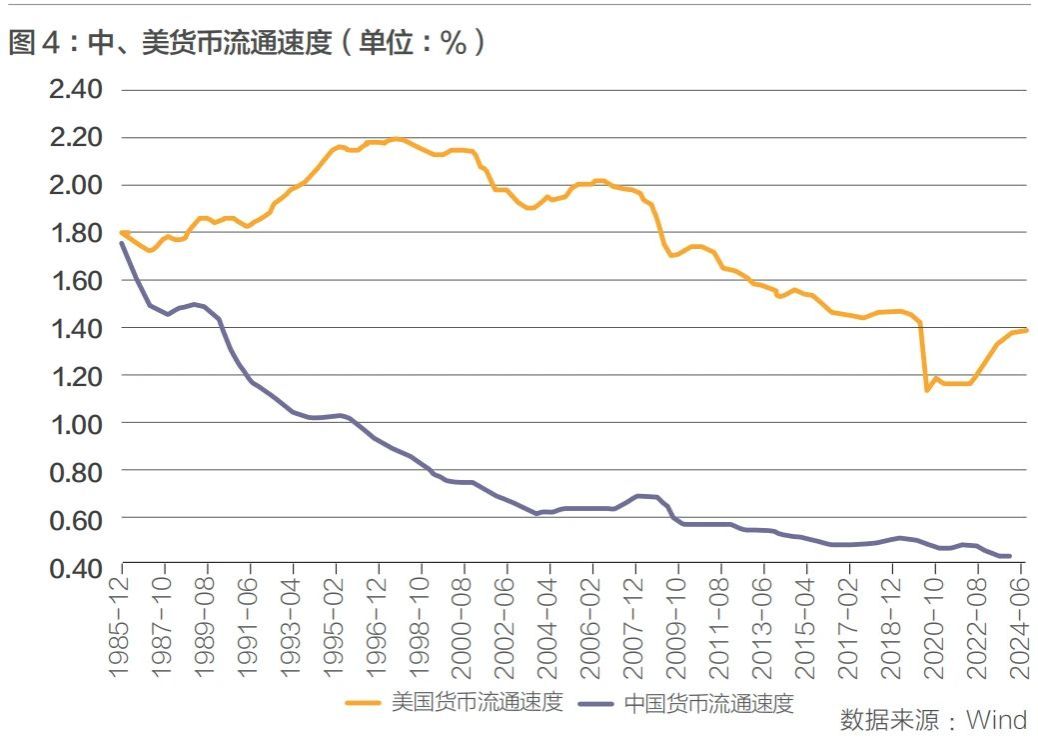

货币流通速度持续下降,通缩压力整体大于通胀压力

根据货币学派理论,短期内可以通过调节货币供应量,影响价格和产出,但是在长期内,货币是中性的,货币供给量的变化只会影响价格。弗里德曼更是认为通胀在任何时候、任何地方都是货币现象。但是在中国,M2持续快速增长并未带来通胀。其主要原因在于货币乘数下降,央行创造广义货币的能力受限。货币流通速度反映了经济主体花钱的意愿,流通速度的持续下滑意味着人们倾向于将货币作为财富储藏起来,而未用于交易和支出。就中国经济而言,尤其是2008全球金融危机后,投资驱动经济增长,债务推动信用扩张,货币进入房地产、基础设施等固定资产领域,流动性自然减弱,同时也导致资源配置效率下降,甚至是错配,容易产生资产泡沫,货币流通速度变慢,货币总量高企但并不感到资金宽裕。当货币以债务的形式存在并停滞,一旦形成大量的难以变现,甚至是不良资产,货币流动速度则进一步下降,经济面临的通缩压力也进一步显现。另一方面,金融危机、新冠疫情等事件也增加了经济主体的预防性需求,货币流动速度同步下降。

价格机制作用下的资本边际报酬率变化是货币、信贷、经济变化的根本原因

过去,以银行为核心的间接融资主要以居民、地方城投、房企等顺周期部门加杠杆为主导,货币投放和信贷传导较西方国家近几年以财政等逆周期部门为主导的体系存在明显差异,传导机制仍依赖于资金需求方的预期资产回报率和资金成本的比较。

价格、资本边际报酬率、货币政策传导的内在逻辑分析

在经济运行过程中,主要是实际利率(名义利率减去通胀率)影响老百姓的储蓄和消费、企业的投融资决策等行为,进而对整个经济活动产生广泛影响,起到资源配置的作用。当宏观经济总供求达到均衡时的实际利率就是我们通常说的自然利率,货币政策调节的目标是尽可能保持实际利率水平在自然利率水平上。由于自然利率是理论上的抽象概念,实际上难以估算,同时经济运行又往往处于非均衡状态,因此如何观测自然利率就至关重要。与宏观经济供需平衡角度相对应,从经济运行结果看,自然利率也是经济处于人均消费量最大化、达到稳态时的增长率,实质上代表实物资本的收益率。更进一步,自然利率可理解为商业的平均利润,与预期收益率水平直接相关。目前,我国货币政策主要是调节可贷资金的供求,使得货币资金利率保持在社会的预期收益率水平上。

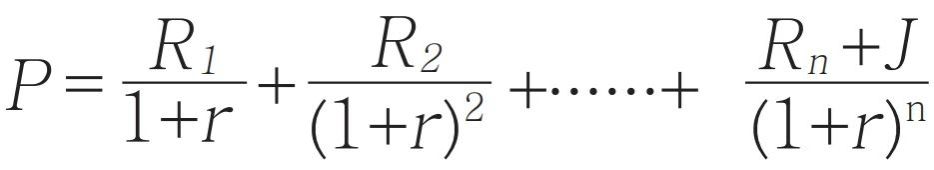

对于顺周期部门的企业家而言,预期会直接影响对未来收益水平的判断。资本的边际报效率r是使一项资本物品的使用期内各预期收益的现值之和等于该资本品的供给价格或者重置资本,资本品使用期内预期收益是与未来物价水平直接相关。因此,r实际上是内含于经济运行中,主要由预期收益决定。在实际经济运行和政策传导中,如果预期收益R持续下降,r自然也随之降低。政策的主要目的是提高预期收益,正常途径就是首先降低金融市场的货币报酬率,进而影响产出的物价水平,最后通过物价对利润的作用影响预期收益水平R,最终提高r,使r与货币报酬率保持正常的水平。如果不考虑促使价格回升进而提高R,在收益率持续下滑的状态中,金融市场货币报酬率也持续下降,那么货币政策的调控空间必然迅速缩小。

这里,P是资本品的供给价格或重置成本,R为预期收益,J为残值,r即为资本的边际效率。因此,货币政策由盯住自然利率转为盯住资本的边际报酬率,同时关注价格的变化。

当前商品和资产价格低迷制约资本预期收益,引发利率水平持续下降

21世纪以来,在不同的时间段,国内商品价格和资产价格存在不同的更迭变化。2012年以前,外向型经济模式下,商品价格处于相对高位,并呈现周期性波动,同时也存在过度依赖外需,国内低消费、高储蓄的结构性矛盾。国际金融危机后,以政府部门逆周期投资为主对冲外需收缩导致的经济下行压力,基建和房地产投资需求代替外需,防止经济过快下滑,经济呈现的典型特点是商品价格中枢水平快速下移,同时周期变化特点几乎消失,取而代之的是房地产价格大幅上行,工业产能过剩、资产泡沫和债务积压隐患逐渐形成。在此过程中,地方城投、地产债、房地产等一定程度扮演准安全资产角色,导致整个社会的资产报酬率难以伴随实际的自然利率而下行。这种模式下,最大的负面效果是对微观主体造成了大量的挤出,企业盈利能力快速下滑,投资意愿快速萎缩。本质上就是物价影响利润水平,进而影响货币报酬率。以此来看,我国货币需求或者供给的变动是通过对以价格为导向的投资率的调控而实现的。当前,我国面临的不是货币超发引发通胀的问题,而是产业结构转型升级中的传统资产贬值,社会财富效应下降,居民心理上的贫困加剧,对经济的长期影响可能要大于当期物价水平下跌的影响。总的来看,商品和资产价格低迷压制企业的预期收益,引发资本边际效率下降。

金融体系负债成本高企制约资本边际报酬率,导致货币政策传导不畅

目前,货币政策以利率为核心的价格传导机制存在阻滞,当然一方面是因为经济运行与利率的相关性下降,但更多是大量的存量债务积压以及相应高额的利息支出,使经济的运行停留在偿还利息、缩减债务的困境中。如前所述,在实体经济拥有越来越多金融资产和负债的同时,金融体系内部金融机构之间相互拥有的资产与负债急剧增长,即货币形成了债务,最后停滞,总债务规模持续存在。如2012年以来居民大幅加杠杆购房的抵押贷款目前余额巨大,在银行体系内已经形成巨额的货币,如果没有流动性,实际上货币扩张效应已经明显减弱。因此,通过货币宽松刺激经济存在被动性,金融机构需要考虑借款人资质,借款人则要权衡投资收益与融资成本之间的高低。而实际上借款人已经不具备资质,同时存量债务以及利息支出,在一定程度上已经超过新增投资的收益,潜在借款人也没有动力举债。因此,当需求不足时,信贷驱动的效果取决于各类资产投资回报率,预期资产回报回落阶段,信贷投放效率偏低,主要通过居民定期存款增加、偿还债务、大型国有银行低息贷款转向中小银行定期存款等方式回流银行,而并未转化为实体经济的消费与投资。

未来货币政策的考虑和选择

从西方经济体的政策选择看,在以商业银行为货币创造主体的信用货币制度下,货币政策框架经历从以M2为中介目标的数量型调控框架,到以利率为中介目标的价格型调控框架,再到大规模资产购买、低利率的非常规调控历程。总体上,呈现长期的低利率、货币供给的大幅增加及央行资产负债表的大规模扩张。

当前,广义货币和债务规模已经导致政策的传导受阻,银行信贷规模下降或增速放缓便是市场经济运行机制的自然结果,也是市场经济运行机制中自我调节、自我平衡和自我修复功能的体现。于政策而言,应该充分认识到存量债务导致的社会负担过重以及价格低迷导致的预期收益不佳,两方面共同使得货币报酬率与资本的边际效率过度偏离,因此政策重点是将利率作为重要的宏观经济调控工具,围绕稳定资本边际效率的目标,减轻存量债务负担,促进价格回升,提振预期收益。同时,在货币内生性减弱的背景下,央行通过买入债券等行为扩张资产负债表,实现货币投放。

······

《北大金融评论》第24期已上架

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠