扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

5月12日,《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布,标志着中美关税冲突阶段性缓和。美国对华征收的额外关税税率降至30%,另有24%的“对等关税”被暂缓加征。作为全球经济总量占比超40%、贸易规模占全球近30%的核心引擎,中美日内瓦经贸谈判的重大进展充分彰显了作为全球最大两个经济体的战略远见与责任担当。

招商银行副行长彭家文在《北大金融评论》发文表示,尽管短期内中美贸易走向阶段性缓和,但仍然不能排除未来双边关税税率再度上行的风险。考虑到中美经贸的深度联系,不宜低估额外关税对我国经济的综合影响,同时也不必过分高估中美“硬脱钩”的概率。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第24期。

5月12日,《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布,标志着中美关税冲突阶段性缓和。美国对华征收的额外关税税率降至30%,另有24%的“对等关税”被暂缓加征。乐观估计,部分或全部的20%芬太尼关税后续也有望被取消,中美双边额外关税或降至10%-20%。但参考特朗普1.0时期经验,仍需警惕双边关税税率再度上行的风险。

从长周期看,二战后持续运行八十年的全球化秩序正面临重构。特朗普2.0时期“关税武器化”的行为,蕴含着美国保守主义势力对国际多边经贸秩序的深刻反思,背后是美国国内日益扩张的贫富差距和日趋激化的内部矛盾。单边主义洪流冲击下,全球经贸逻辑正经历从“效率优先”到“安全优先”的切换,贸易格局或走向碎片化。未来我国所面临的外部环境将愈加复杂严峻。

宏观形势:外需收敛,价格承压

全球贸易壁垒加剧,将对我国外需造成压力。中美贸易战1.0期间,2018年1月至2019年12月,美国对华平均关税税率从2.6%逐步上行了13.5个百分点至16.1%,尽管同期人民币汇率适度贬值了12.8%,中国对美出口仍然收缩了8.7%(图1)。2024年,我国对美出口金额约3.7万亿元,这一数字为评估贸易战2.0对我国经济的直接冲击提供了一个基准。若10%的额外关税导致中国对美出口收缩10%,我国总需求将下降3700亿元。

考虑到2018年以来中美贸易行为的改变,关税对我国外需的冲击可能比上述估算结果要大得多。表面上,当前中美双边贸易依赖度显著下行,关税对双方经济的影响也应当相应下降。中国在美国商品进口中的份额,从2017年21.6%的峰值降至2024年的13.4%;同期中国对美出口在总出口中的占比,也由19%降至14.7%。但实际上,在此期间,相当部分的中国出口商品经由墨西哥、越南等第三国进入了美国,表现为墨西哥和越南对中美的贸易量同时大幅上升。

从全球看,美国是最大的消费国,中国则是最大的生产国。升高的关税,改变了贸易的形态,却并未隔断终端需求和源头供给之间的连接。中美之间的实际经贸联系,要远超双边直接贸易额。关税/价格上升所引发的美国需求收缩,不仅会影响中国对美出口,还会经由当前贸易链路上的他国向中国传导。此外,还需考虑关税的次生冲击,即冲击可能沿产业链传导,进而由企业部门扩散至居民部门,拖累制造业投资和就业增长,抑制消费与地产修复。

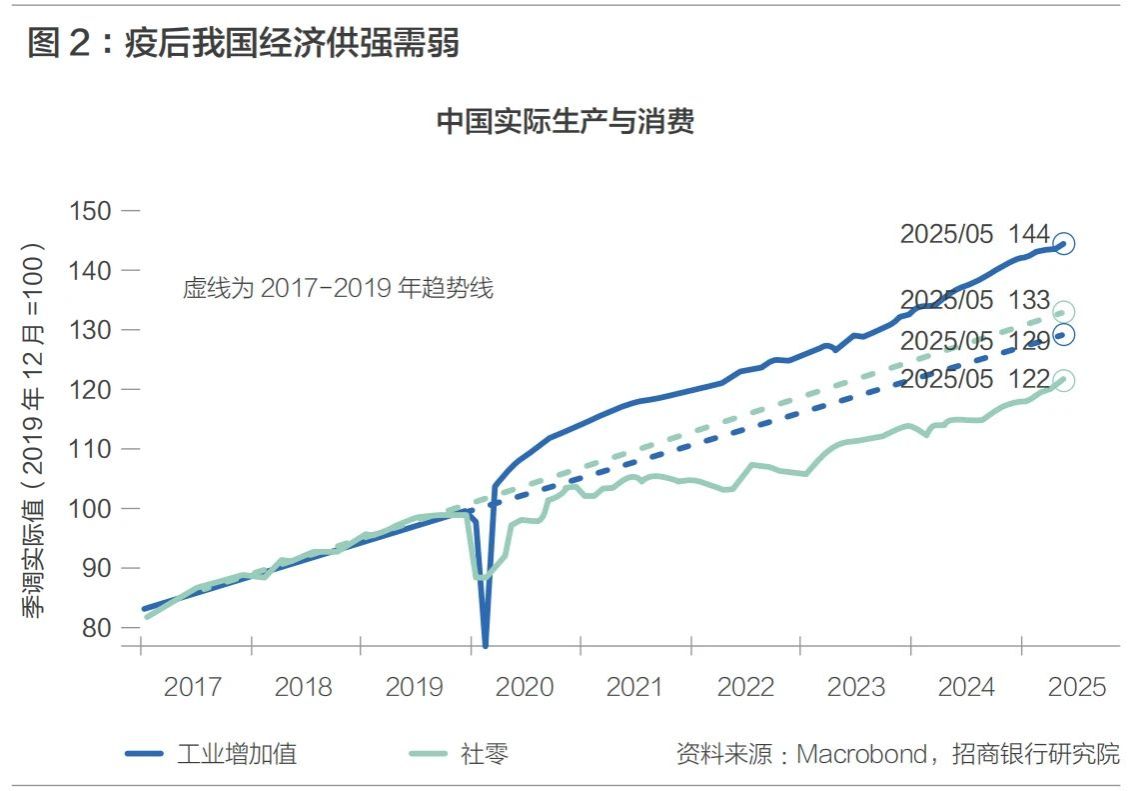

上述外部冲击,叠加国内有效需求不足的压力,将给我国经济修复带来更大挑战。当前我国投资与消费增长较疫前明显放缓。今年1-5月,固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比增速分别为3.7%和5.0%,较2019年同期回落1.9和3.1个百分点。其中,由于房地产市场深度调整,房地产投资成为内需复苏的最大拖累,过去三年持续显著负增长;受制于主体消费能力和意愿不足,社零规模较疫前趋势水平的缺口连续两年走阔。另一方面,在“抢出口”与政策支持下,基建和制造业持续高增,对经济形成托举。简而言之,从需求侧看,当前我国经济运行很大程度上仍然呈现逆周期特征,内生动能仍然有待修复。

相较之下,疫情暴发后我国供给端持续呈现高景气度,需求与供给之间出现巨大裂口(图2)。究其原因,美国需求在天量财政刺激下出现暴增,消费繁荣而生产失序,超额需求向中国传导,导致我国制造业生产远超疫前趋势水平,部分行业领域出现过度竞争。联合国数据显示,2018-2023年,中国制造业实际增加值的全球占比上升了3.4个百分点至31.4%。今年1-5月,工业增加值同比增长6.3%,仍然显著高于GDP增速。

供强需弱之下,我国价格运行持续承压。截至2025年5月,我国CPI通胀连续27个月徘徊在0附近,PPI通胀已连续32个月为负,制约企业利润与居民收入的增长,并进一步抑制内需。值得注意的是,我国出口呈现出明显的“以价换量”特征,出口金额的增长完全由数量贡献,出口价格在2023年5月后陷入持续负增长,收缩幅度更甚于国内PPI。随着关税壁垒进一步上升,出口价格收缩可能加剧,并向国内传导。

利率走向:适度下行,温和对称

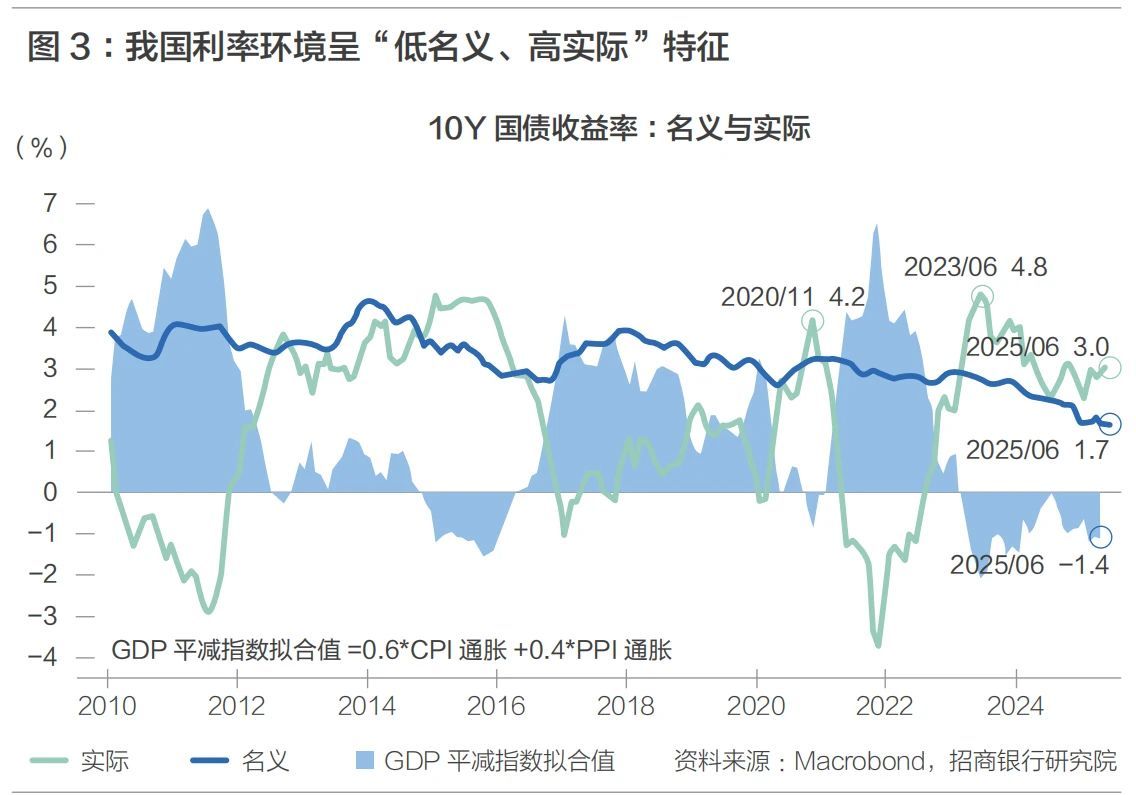

2018年以来,由于经济增速与通胀中枢持续走低,我国货币政策总体呈支持性立场,驱动广谱名义利率曲线整体下移。2018Q1-2025Q1,我国名义GDP增速下降了6.4个百分点;10年期国债收益率下行约210bp。从形态上看,我国利率曲线整体呈牛平走势,长端利率下行幅度相对更大,短端利率逐渐逼近零下限。相较2018年初,6月10年期国债平均到期收益率降幅(229bp)超过1年期国债(217bp),而5月20日存款利率下调后,活期存款利率已下行至0.05%,逼近零下限。

在此期间,我国广谱利率变化呈现三点结构性特征。一是市场利率降幅超过政策利率。2018Q1-2025Q2,1年期MLF利率和LPR分别调降了125/130bp至2.0/3.0%,显著小于同期10年期国债收益率下行幅度(229bp)。二是商业银行资产端利率降幅大于负债端。2018Q1-2025Q2,各期限定期存款利率普遍下行70-150bp,降幅明显低于贷款利率,商业银行净息差相应收敛。三是实际利率与名义利率分化。受价格低迷影响,当前尽管我国名义利率处于历史低位,但实际利率仍然居于高位。今年6月,10年期国债平均收益率为1.7%,对应实际收益率3.0%,处于2002年以来71%的分位数(图3)。

“低名义、高实际”的非典型利率环境,使得货币政策立场在2024年末由“稳健”转向“适度宽松”。

首先,在经济内外部挑战加剧的背景下,实际利率居于高位,意味着未来一段时间“宽松”仍将是我国货币政策的主基调,名义利率或继续低位运行。剔除通胀之后的实际利率,对经济主体的投融资决策影响更大。央行需通过合理压降政策利率,实现“稳增长”“提通胀”“防风险”的多重目标。一是“稳增长”。通过降低居民和企业综合融资成本,激励消费与投资,修复负向产出缺口。二是“提通胀”。今年《政府工作报告》将我国CPI通胀目标设定为“2%左右”,与全球主要经济体一致。低于目标的通胀水平,意味着支持性的货币政策立场。去年以来,央行反复强调“把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量”。三是“防风险”。通过减轻债务主体的利息负担,同时压低贴现率支撑资产价格,有效防范金融风险。

其次,名义利率处于低位,意味着货币宽松需要“适度”,珍惜宝贵的利率政策空间。若利率过快下行,反而可能拉低资源配置效率,并带来经济金融风险。一是导致低效和无效供给无法出清,阻碍经济新旧动能转换。二是削弱商业银行作为信用中介的功能,银行放贷激励下降,风险上升。三是债市收益率波动可能加剧,债券投资风险相应上升,尤其是长期限品种,硅谷银行事件即为前车之鉴。

有鉴于此,今年一季度《货币政策执行报告》明确要求,“平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡、支持实体经济与保持银行体系自身健康性的关系”。

外部均衡方面,由于美国对等关税政策动摇了全球化经贸秩序的根基,国际金融市场持续演绎去美元化逻辑,美元汇率不断走低,非美货币显著升值,我国货币政策“稳汇率”的约束相应缓解。

当前我国货币政策所面临的约束更多来自于内部均衡。我国商业银行净息差持续收窄,对货币政策宽松构成掣肘。今年一季度,商业银行净息差进一步下探至1.43%,相较2019Q4降低77bp。若未来净息差进一步走低,将难以覆盖商业银行经营的风险成本、运营成本和资本成本。在此背景下,银行扩表所带来的风险将超过收益,导致无谓损失,影响金融稳定。

未来一段时间,我国仍将处于低利率环境之中,利率曲线或温和、对称下移。一是温和,5 月 7 日一揽子金融支持政策落地,宣布 7 天期逆回购利率和 LPR 同步下调 10bp,是 LPR 报价改革以来适中的调降幅度(下限5bp,上限 25bp)。二是对称,商业银行资产与负债两端的利率或同步下行。5 月 20 日,伴随LPR 调降 10bp 落地,存款利率也同步调降了5-25bp。前瞻地看,2025 年政策利率进一步调降的空间或相对有限,10 年期国债利率中枢或维持在 1.7% 左右。

结语 :创造价值,穿越周期

尽管短期内中美贸易走向阶段性缓和,但仍然不能排除未来双边关税税率再度上行的风险。考虑到中美经贸的深度联系,不宜低估额外关税对我国经济的综合影响,同时也不必过分高估中美“硬脱钩”的概率。

······

本文完整版刊登于《北大金融评论》第24期

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠