扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

OpenAI的GPT-5在2024年实现多模态能力突破,推动微软与Meta组建算力联盟。台积电在全球复制3纳米生产线以应对供应链“巴尔干化”。DeepSeek风暴在短时间内席卷全球AI产业链。这些现象背后折射出的不仅是企业战略的转向,更是国家间技术主权争夺的白热化。

东亚银行投行及机构客户部总经理彭亮在《北大金融评论》撰文探讨,在技术制裁愈演愈烈的环境下,中国企业将如何突出重围?文章通过剖析全球并购变局,结合典型案例,解读中国企业的“并购进化论”和跨境并购的破局之路。众多案例都揭示了一条突围路径:以战略并购缩短技术代差,以生态整合放大协同价值,最终在技术主权时代赢得一席之地。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第23期。

引言:全球并购进入“技术主权”时代

后疫情时代的全球并购市场,正经历着一场静默却深刻的革命。当OpenAI的GPT-5在2024年实现多模态能力突破,进而推动微软与Meta组建算力联盟,当台积电被迫在全球复制3纳米生产线以应对供应链“巴尔干化”,当近期的DeepSeek风暴在短时间内席卷全球AI产业链,这些现象背后折射出的不仅是企业战略的转向,更是国家间技术主权争夺的白热化。

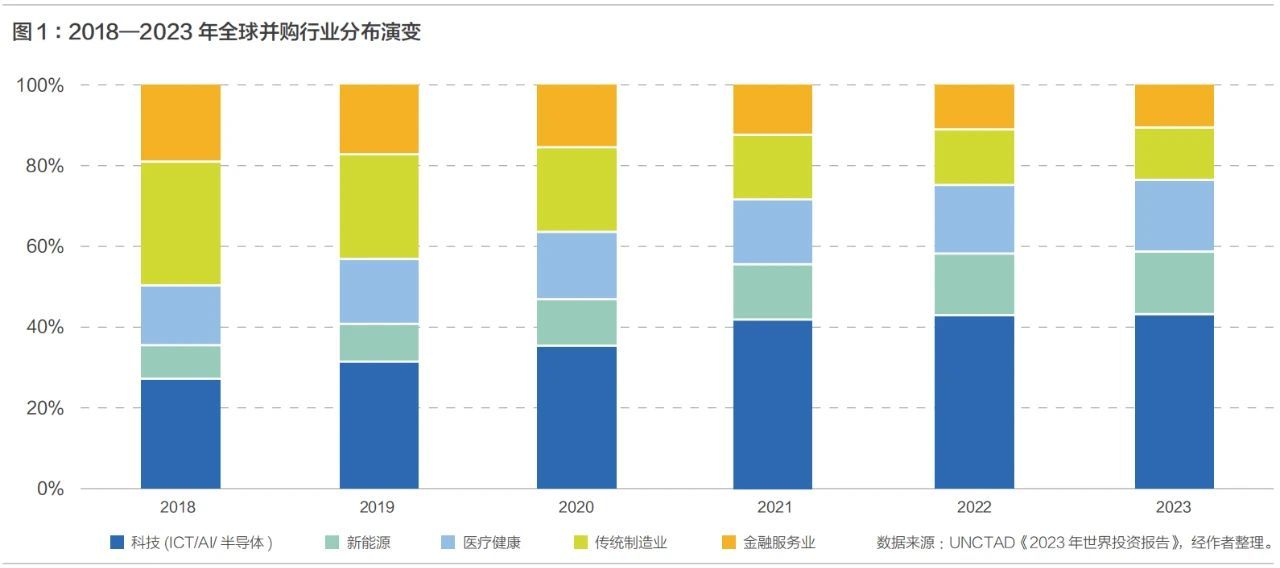

根据联合国贸发会议(UNCTAD)《2023年世界投资报告》,全球科技并购交易额占比从2018年的23%飙升至2023年的41%,而传统制造业并购份额则萎缩至15%。这种“冰火两重天”的格局,从本质上反映了全球经济权力重构的深层逻辑——在数字经济与绿色转型的双重浪潮下,技术能力已成为国家竞争力的核心指标。

对中国企业而言,这场变革既是机遇更是挑战。根据美国外国投资委员会(CFIUS)公开报告,其对中企技术领域并购的审查通过率从2018年的68%降至2023年的27%。与此同时,欧盟《关键技术清单》将14项技术列为“战略资产”,日本《经济安保法》直接限制半导体设备出口。在技术制裁愈演愈烈的环境下,中国企业将如何突出重围?本文通过剖析全球并购变局,结合典型案例,力图解读中国企业的“并购进化论”和跨境并购的破局之路。

全球并购的三重裂变:技术、区域与规则重构

技术并购:从“锦上添花”到“生死攸关”

在传统并购理论中,技术获取常被视为增强企业竞争力的选项之一。而今天,它已演变为企业生存的必答题。

以下三个标志性事件揭示了这一转变:

首先,生成式AI的“军备竞赛”:微软对OpenAI的百亿美元投资,谷歌对DeepMind的持续加码,本质上都是对下一代技术标准的争夺。生成式AI不仅重塑了商业模式,更成为国家战略能力的延伸。例如,中国科技巨头百度、腾讯纷纷通过并购整合AI初创企业,试图在算法、算力、数据三要素上构建闭环生态。

其次,半导体产业的“合纵连横”:台积电在美国亚利桑那州的5纳米晶圆厂,实为地缘政治裹挟下的技术联盟。美国《芯片与科学法案》以520亿美元补贴吸引全球半导体巨头赴美建厂,迫使企业在中美技术脱钩的夹缝中寻求平衡。再次,新能源赛道的“垂直整合”:宁德时代收购加拿大Millennial Lithium、赣锋锂业竞购阿根廷盐湖项目,皆为剑指锂资源定价权。马斯克断言“得锂矿者得天下”,而中国企业正通过并购将触角延伸至上游资源,以此对冲供应链风险。

技术并购的本质是通过并购缩短技术追赶周期。这一策略不仅缩短了研发时间,还帮助企业快速获取关键技术和市场资源。以宁德时代为例,2021年虽未能成功收购加拿大Millennial Lithium,但转而通过参股阿根廷锂盐湖项目巩固上游布局,展现了灵活的战略调整能力。2023年又斥资8亿美元投资英国电池回收企业Circular Energy,构建“开采-生产-回收”闭环,成功将锂价波动风险降低15%。

根据UNCTAD,2018—2023年间,全球科技行业并购的年均增速达18%,而传统制造业并购的规模则缩水12%。这一趋势反映了技术驱动型并购的主导地位。2023年,因ChatGPT引发的行业重组进一步加剧,第四季度生成式AI领域的并购交易额达517亿美元,创历史新高。而近期DeepSeek的崛起,无疑又将推动AI领域并购进入新一轮爆发期。

地理格局:亚太崛起与“去中国化”暗流

20世纪全球并购的主战场长期被欧美垄断,而近年来亚太地区逐渐成为新引擎。UNCTAD数据显示,受中国企业技术驱动型交易推动,2023年亚太区域并购占比达35%,首次超越欧洲(28%),直逼北美(37%)。

这一变化背后是两种力量的角力:

中国企业的突围:以闻泰科技收购英国NWF晶圆厂为例,虽然截至2023年NWF尚未实现盈利,但为闻泰提供了车规级芯片的试产能力,支撑其向汽车电子转型的战略目标;TCL收购中环集团,整合光伏与半导体材料产业链,最终形成“双轮驱动”模式。

“去中国化”的局限性:苹果供应链向印度、越南转移,带动当地电子制造业并购激增40%。这一现象反映了全球供应链重构的趋势,但越南工贸部2023年报告显示,其电子组件60%仍依赖中国进口,表明“去中国化”并未完全实现。

这种看似矛盾的现象,实则暴露出全球产业链重构的深层焦虑——既无法摆脱中国制造的基础能力,又急于构建“去风险化”的备份体系。中国企业在东南亚的布局(如比亚迪在泰国建厂、隆基绿能在越南投建光伏组件工厂等)表明,这一矛盾的受益者是那些能够灵活游走于多重地缘格局中的企业,既规避美国关税,又利用中国技术输出实现“本地化套利”。

规则博弈:从“华盛顿共识”到“布鲁塞尔壁垒”

全球并购的游戏规则正在经历根本性的重构,呈现出典型的“技术北约”体系。CFIUS将审查范围从“国家安全”拓展到“技术领导力”,2023年否决中企对美AI、量子计算领域并购案11起;欧盟《数字市场法案》划定“守门人”企业标准,限制非欧盟企业收购;日本则通过《经济安保法》要求半导体设备出口需经内阁批准,限制敏感技术的外流。TikTok在美欧遭遇的审查风暴凸显了新规则体系的两面性:既标榜自由市场,又筑起技术铁幕。

更值得警惕的是近年来“长臂管辖”的泛化。2022年,中企收购葡萄牙能源公司EDP因美国施压而告吹;2023年,字节跳动收购美国AI公司Jukedeck后遭遇技术出口管制,导致交易失败成本高达1.5亿美元。这些案例表明,技术并购的合规成本已从“可承受风险”升级为“不可承受之重”。

中国模式:在技术铁幕的裂缝中播种

战略转向:从“资源猎人”到“时间盗火者”

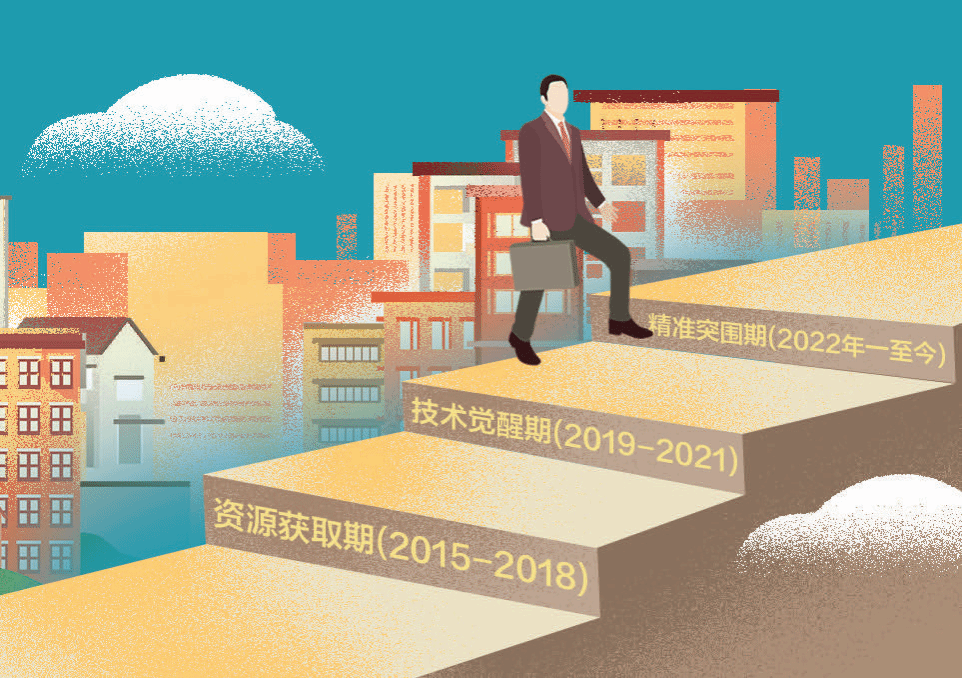

在过去十年,中国企业的跨境并购活动呈现出显著的从“资源驱动”转向“技术驱动”的战略转型,经历了三个阶段:

资源获取期(2015—2018):以安邦收购华尔道夫酒店为例,其依赖高杠杆短期债务融资扩张,2017年外汇管制政策收紧后资金链断裂,最终导致资产被迫抛售。

技术觉醒期(2019—2021):闻泰收购安世半导体、吉利入股奔驰,开始关注核心技术的获取。例如,吉利通过入股戴姆勒获得混动技术专利,推动了领克品牌在欧洲市场的落地。

精准突围期(2022年至今):聚焦“卡脖子”领域,如半导体设备(上海微电子并购荷兰ASML供应商)、工业软件(用友网络收购德国工业4.0企业)。宁德时代董事长曾毓群曾直言:“并购让我们节省了至少5年的研发时间。”

这种转变的本质,是将并购从财务投资升维为技术追赶的“时间机器”。在企业内生性增长已经无法适应快速变化的商业环境与竞争态势的情况下,战略性投资与并购重组已经成为必然选择。以华为为例,尽管一直以来给人的印象是自力更生、艰苦奋斗,但其成长过程中不乏大量的投资并购。特别是在2019年遭遇芯片断供后,华为通过旗下哈勃投资收购宁波南大光电加速7nm光刻胶研发、投资第三代半导体材料,加速了国产替代进程。华为“备胎计划”证明,并购是技术追赶的“时光机”。

风险防控:构建跨境并购的“动态护城河”

1.理论模型的现实

映射在全球技术博弈日趋激烈的背景下,中国企业跨境并购的风险图谱已从传统的财务风险和市场风险,演变为地缘政治、技术管制与合规壁垒交织的复杂系统。以宁德时代收购加拿大锂矿、闻泰科技竞购英国半导体资产为代表的中企出海案例显示,单纯依靠商业逻辑已难以应对当下挑战,企业亟需建立一套穿透多重风险维度的决策框架。

如今,传统分析模型(如PEST、SWOT、波特五力等)已经难以全面捕捉地缘政治、技术脱钩等新型风险。企业可以考虑构建基于“地缘政治风险-监管风险-经济风险-整合风险-技术风险”的多维度模型,将传统风险分析工具难以捕捉的“灰犀牛”事件纳入动态评估体系,为并购决策提供动态分析工具。例如,地缘政治风险维度可量化CFIUS审查通过率变化,技术风险维度可结合Patent Sight专利强度评分(如华为收购X-FAB案例中专利得分85/100)。

但理论模型有其局限性,如对“长臂管辖”等新型监管工具的捕捉不足,对文化整合的量化评估缺失等。此外,理论模型一般对新兴市场数据的覆盖较为不足(如非洲国家的监管数据可得性较差),而且企业并购之后的长周期整合效果通常需要结合3年以上的案例跟踪。

2.现实工具箱的运用

在并购实践中,充分运用如下现有分析工具也可帮助企业有效地管控跨境并购风险。

第一,AI驱动的Patent Sight平台可量化专利价值,金杜“合规雷达”实时监控全球100+国家政策变动,将风险识别从“事后灭火”转向“事前预警”。例如,金杜在2023年成功预警某中企对欧并购的反垄断风险,帮助企业避免潜在损失约2亿美元。

第二,地缘风险热力图:利用机器学习分析全球1000+政治事件,生成实时风险地图。例如,2024年俄乌冲突升级后,系统自动下调东欧并购项目评分,建议中企暂缓收购乌克兰农业科技公司。

第三,ESG整合指数:将环境、社会、治理因素量化纳入并购决策。隆基绿能在越南建厂前,通过该指数评估碳排放、劳工权益等风险,最终选择与当地工会合作,避免重蹈TCL文化冲突覆辙。

整合效能:从“物理并购”到“化学融合”

整合是跨国并购成败的关键。数据显示,约70%的交易失败源于整合阶段的战略失焦与文化冲突。TCL收购汤姆逊的经典败局与吉利收购沃尔沃的成功形成鲜明对比。TCL因文化强控导致品牌价值缩水30亿欧元,而吉利通过“放虎归山”策略保留瑞典团队,通过联合研发反哺自主技术,最终实现沃尔沃市值5倍增长。二者的差异源于管理层对文化整合的重视程度。

在并购实践中,企业可以考虑生态化并购,即从单一资产收购转向生态链整合(如宁德时代通过“开采-生产-回收”闭环整合,成功降低锂价波动风险),并通过数字化整合工具如采用AI驱动的尽职调查平台(如KiraSystems)来提升风险识别效率。在后期整合中,则可采用ESG整合框架将环境、社会与治理因素纳入整合标准,降低长期运营风险。

跨境并购需在多重监管与技术壁垒下实现战略协同。对中国企业而言,突破技术铁幕的关键,不仅在于有效利用理论模型和现实工具箱筑牢风险防线,更需以战略协同、技术溢出与价值创造的化学反应重塑整合哲学。有了“动态护城河”与“化学融合力”双轮驱动,中国企业方能在技术主权的时代博弈中占据主动。

破局之路:构建四维协同生态

跨国并购的复杂度高,风险性多样,中国企业跨境并购的破局之路在于多方协同合作,构建“以政策引导为支撑、市场机制为驱动、企业能力为核心、中介服务为保障”的系统性协同生态框架。

政策创新:从“防御清单”到“进攻白名单”

当前政策体系侧重风险防控,未来需转向积极引导。一是建立动态白名单,针对半导体、量子计算等战略领域推出“审查快车道+税收优惠+外汇便利”政策组合拳。二是借鉴RCEP数据流动规则,建立“一带一路”共建国家和地区的技术并购数据联盟,破解数据本地化壁垒。

例如,2021年韩国政府为海外半导体并购提供30%税收抵免,三星通过该政策于2022年收购美国AI芯片设计公司Zhilabs,强化其AIoT生态。中国的实践是2023年工信部发布《半导体产业海外并购支持目录》,对28nm以下制程技术并购提供外汇审批绿色通道,助力上海微电子收购荷兰ASML供应商。

动态白名单可参考韩国“K-半导体战略”,由工信部联合行业协会定期评估技术优先级(如28nm以下制程),对清单内并购提供外汇审批绿色通道和15%—25%的税收抵免。

市场赋能:培育并购“国家队”

市场赋能方面,积极培育并购“国家队”。一是参照新加坡淡马锡模式,设立千亿级“战略技术并购基金”,重点支持AI、生物医药等前沿领域。二是开发“地缘政治保险”等风险对冲工具,覆盖审查失败导致的交易成本损失。可借鉴世界银行“多边投资担保机构(MIGA)”模式,由政策性银行推出覆盖审查失败风险的保险产品,赔付比例可达交易成本的50%—70%。

2022年,新加坡淡马锡旗下全资子公司ST Engineering收购法国卫星通信公司Newtec,整合后卫星业务收入增长22%。2023年,中投公司联合深创投设立“粤港澳大湾区科技并购基金”,首期规模200亿元,已投资以色列量子计算公司Quantum Machines。

企业进化:从“猎人”到“园丁”

在跨境并购中,企业应当提升自身能力,从“猎人”进化成“园丁”,进行生态化并购。例如,2008年比亚迪收购宁波中纬后,攻克IGBT核心技术。截至2020年,比亚迪以IGBT为主的车规级功率器件累计装车超过100万辆,实现大比例自给。而海尔收购GEA后进行反向整合,卡奥斯平台助其降本15%,北美市场利润率从5%提升至13%。

中介革命:超越“财务顾问”角色

中介机构应当在传统财务顾问角色基础上,提供技术尽调工具等增值服务,为企业跨境并购保驾护航。2022年华为收购德国光子芯片公司X-FAB时,使用Patent Sight评估其专利强度(得分85/100),最终溢价20%完成交易。2023年金杜“合规雷达”成功预警欧盟对中企光伏并购的反垄断调查,帮助隆基绿能调整交易结构。

结语 :在重构中寻找新坐标

全球并购市场正从“资本全球化”转向“技术多极化”,这场变革既充满风险,也孕育着机遇。对中国企业而言,真正的挑战不在于如何避开技术铁幕,而在于能否在铁幕裂缝中培育出自主创新的种子。当宁德时代通过并购跻身全球锂电专利 TOP5,当闻泰科技借收购 NWF 晶圆厂在车规级芯片制造领域实现突破,这些案例揭示了一条突围路径 :以战略并购缩短技术代差,以生态整合放大协同价值,最终在技术主权时代赢得一席之地。

未来,随着量子计算、脑机接口等前沿技术的加速突破,全球并购的焦点将进一步向“技术制高点”集中。中国企业需在以下领域提前布局。

《北大金融评论》第23期已经上架

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠