扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

2024年中国并购市场披露事件达8378起,交易规模突破2万亿元。上海静安于2025年1月设立全国首个并购重组聚集区,推出22条支持举措,覆盖基金集聚、交易服务、生态培育等环节;深圳成立深证并购基金联盟,整合超240家机构资源,构建“募投管退”全链条生态。

南京大学金融专硕项目成员陈梓童和国泰君安证裕投资有限公司投资经理李艺轩共同在《北大金融评论》发文指出,并购重组不仅成为推动产业升级、优化资源配置的核心工具,更是区域经济转型升级的引擎。相较于普通并购重组,并购基金综合资本聚合、专业运作和生态整合等能力,在资金效率、专业能力、风险控制等多个方面展现出显著优势。

本文完整版刊登于《北大金融评论》第23期。

近年来,并购重组在资本市场的战略地位显著提升。2024年中国并购市场披露事件达8378起,交易规模突破2万亿元,并购重组成为推动产业升级、优化资源配置的核心工具。从政策层面看,国务院和证监会持续加码支持,例如2024年发布的“新国九条”和“并购六条”明确提出鼓励主业并购、科创企业重组,并拓宽融资渠道,激发市场活力。地方政府的积极响应进一步凸显其重要性,例如上海静安于2025年1月设立全国首个并购重组聚集区,推出22条支持举措,覆盖基金集聚、交易服务、生态培育等环节;深圳则成立深证并购基金联盟,整合超240家机构资源,构建“募投管退”全链条生态。这些实践表明,并购重组不仅是企业扩张的路径,更是区域经济转型升级的引擎。

并购基金的特征与优势

并购基金(Buy-out Fund)是私募股权投资的一种重要方式,通过收购目标企业的控股权,获得对其的控制权,并在此基础上对标的企业实施资产重组、业务整合、管理优化等一系列价值提升措施,最终通过股权转让、IPO等多元化的退出渠道实现投资回报。并购基金与其他类型投资的主要区别在于:(1)风险投资主要投资于创业型企业,并购基金选择的对象是成熟企业;(2)其他私募股权投资对企业控制权无兴趣,而并购基金意在获得目标企业的控制权。此外,并购基金还呈现出以下特点:(1)募资方式以非公开方式为主;(2)通过股权形式深度介入被投资企业的经营管理;(3)投资标的一般选择成长性较好的非上市公司;(4)投资期限长(3至5年或以上)、流动性较差等。

海外并购基金凭借其专业化资本运作与全周期管理能力,已成为全球并购重组市场的核心抓手。数据显示,美国并购基金占据全球市场份额近50%,2023年私募基金主导的并购交易占全美交易规模的42%,单笔交易平均规模达8.7亿美元。行业层面,医疗健康领域并购基金参与率高达74%(2023年),能源转型领域,KKR等机构近三年累计部署超800亿美元重组传统资产。当前全球并购基金持有可投资金达1.1万亿美元,结合杠杆融资(通常占交易额的60%—70%),持续释放跨行业资源整合效能,印证其不可替代的战略价值。

相较于普通并购重组,并购基金综合资本聚合、专业运作和生态整合等能力,在多个方面展现出显著优势。资金效率方面,并购基金在资金效率上通过杠杆融资与资本聚合形成大规模资金池,有效解决资金瓶颈问题;在专业能力上,凭借专职投研团队和行业资源网络,为企业提供战略规划、管理优化等深度赋能,而普通并购多依赖企业内部经验有限的团队;在风险控制上,采用结构化设计,如优先级/劣后级分层,并且对赌条款覆盖率超70%,有效分散风险,相比之下普通并购风险往往集中于单一主体;在政策适配性上,能够精准匹配“并购六条”等政策红利,如锁定期反向挂钩,避免普通并购面临的跨界限制和减持约束;在价值创造周期上,注重3至5年的深度整合与投资回报率(ROIC)提升,避免普通并购因依赖短期业绩对赌而导致的整合后衰退;在退出灵活性上,拥有IPO、股权转让、第三方并购等6种以上退出路径,而普通并购主要依赖经营利润或单一资产出售。这些优势使并购基金不仅提升了并购交易的效率,还重构了产业生态与资本市场的协同发展逻辑。

我国并购基金发展现状与主要问题

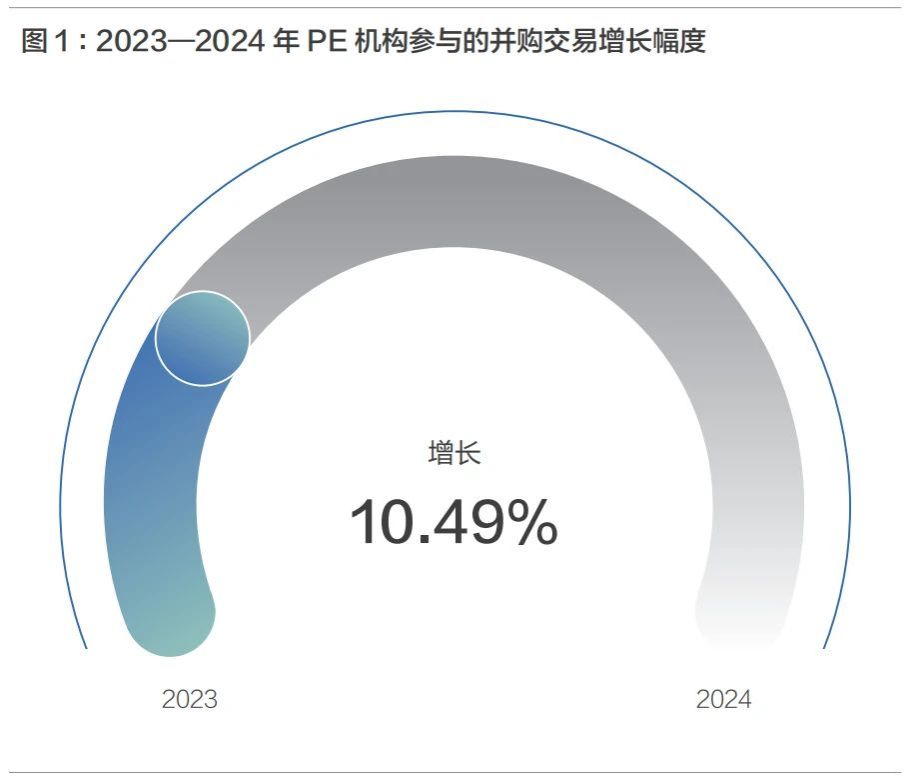

近年来我国并购基金在并购重组中的活跃度显著提升,尤其在政策驱动下加速布局。2024年,PE机构参与的并购交易达431起,占比13.23%,较2023年增长10.49%,反映出并购基金在交易数量和市场份额上的双重突破。政策层面,2024年发布的“并购六条”等新政进一步激发了市场活力,第四季度并购交易金额环比增长44.64%至2532亿元。并购基金的功能定位也逐步深化,通过治理改善和产业整合推动企业转型升级,在主板小市值公司整合和双创企业资源集成等领域发挥关键作用。当前并购基金已从早期财务投资转向产业赋能,成为资本市场优化资源配置的重要力量。

然而,我国并购基金在快速发展的过程中存在一些问题,具体表现为:体量小、期限短,63.1%的并购基金规模不足1亿元,资金期限与产业整合长周期不匹配,模式单一化,以“上市公司+PE”为主,缺乏多样化并购策略,对科技新兴产业支持不足。究其原因,阻碍其发展的因素可归纳为以下几个方面:一是制度环境与市场基础不完善,法律法规体系缺乏系统性和可操作性,存在规则冲突,资本市场层次单一,退出渠道不畅,中介机构专业能力参差不齐。二是融资与退出机制受限,融资渠道狭窄,主要依赖自有资金和股权融资,银行贷款门槛高且流程复杂,债券融资受净资产比例限制,杠杆收购难以实现,退出方式单一,过度依赖上市公司并购退出,而IPO审批严格、周期长,导致退出不确定性增加。三是专业能力与人才缺口较大,整合管理能力薄弱,职业经理人市场不成熟,管理团队多来自投行界,缺乏企业运营经验,专业人才稀缺,缺乏具备跨境并购经验、产业整合能力的“造雨者”型人才。四是市场行为与风险问题突出,部分并购基金短期逐利倾向明显,炒作“壳资源”或配合上市公司进行市值管理,合规与道德风险较高,结构化基金杠杆率过高,内幕交易风险突出。

他山之石

针对我国并购基金发展过程中的典型问题,下文将深入剖析美国、欧洲与日本在并购基金监管框架体系、退出路径、市场化运作机制以及长期资本参与模式方面的异同,呈现三者在并购基金发展经验上的独特路径与共性特征,为改善我国并购基金发展环境提供参考。

美国、欧洲和日本在并购基金监管框架体系上展现出差异化路径,但三者均以反垄断审查为核心,致力于保护市场竞争。美国强调法律刚性与市场自由度的平衡,以相关法律为基础,规定并购交易需事前向FTC或DOJ申报,重点审查市场垄断风险,同时要求充分的信息披露以保护投资者权益,跨国并购需通过反垄断审查。欧洲强调统一框架下的分权,以《欧盟并购条例》(EUMR)为核心,采用“营业额阈值”标准确定管辖权,赋予欧盟委员会排他性审查权,成员国保留对“非欧盟层面”交易的审查权,形成“统一申报+分权执行”模式,跨国交易需同时满足欧盟与成员国标准。日本则融合行业特殊性与外资限制,以相关法律规范并购程序,JFTC则重点审查市场份额与国家安全风险,特殊行业需额外审批,同时《外汇法》限制外资对敏感领域的控制权收购,但私募基金通过LPS结构可规避部分限制。

此外,三者在退出路径上虽均以并购作为主要方式,但美国依托资本市场流动性,欧洲侧重产业协同,日本强调本土化重组。美国凭借其四层次资本市场,支持IPO、并购、二级转让等多渠道退出,且垃圾债券和夹层融资工具的使用提升了杠杆率。欧洲以行业整合为退出主线,主要集中在ICT、生物技术、消费品领域,如私募基金通过将目标公司出售给产业巨头实现溢价退出,依赖银行融资与战略买家资源;日本并购基金偏好业务继承和集团分拆,通过二次收购或私有化实现退出,注重长期价值提升,此外有限合伙结构(LPS)允许基金灵活转让股权。

美国、欧洲和日本的并购基金在市场化运作机制上均使用杠杆工具且注重投后管理,但各有侧重。美国以控股型并购为主,依赖垃圾债券、优先贷款等高风险债务工具实现高杠杆(股本占比10%—20%,债务占比80%—90%),职业经理人深度参与整合,且市场化的股权分散结构降低了收购阻力;欧洲依赖银行信贷(占融资60%以上),夹层资本占比30%,形成稳健杠杆结构,常与产业资本结盟;日本基金如Advantage Partners采用“咨询式手法”,直接参与日常管理制定增长计划,其融资结构上股本与债务比例约为1∶1.5,低于欧美杠杆水平。

在资金来源方面,美国并购基金主要依赖养老金(如加州公务员退休基金)和保险资金,占比超60%,这类资本追求长期稳定回报,偏好控股型并购,支持5至7年的整合周期;欧洲长期资本以主权基金(如挪威石油基金)和银行系资金为主,占比约50%,侧重跨国资产配置;日本长期资本以企业年金、母基金(如政府背景的产业革新机构)为主,中信资本日本基金案例显示其LP中养老基金占40%,母基金占30%,支持本土化业务整合,资金存续期长达10年,匹配长期重组需求。

政策建议

完善监管框架体系

首先应建立统一的反垄断与安全审查标准,整合反垄断法、国家安全法相关条款,明确并购基金交易中涉及市场集中度、外资准入的审查标准;参照美国HSR法设定分级申报门槛,实施“两阶段式”审查程序,缩短合规周期。针对监管套利、同质化竞争问题,建议构建差异化监管框架;对政府引导基金、产业并购基金等分类管理,设置出资比例限制,防止资源因重复设立而分散。利用区块链技术搭建全链条资金监测系统,严控多层嵌套、关联交易,对投向偏离备案的基金启用动态熔断机制。还要建立跨部门协同监管机制,统一跨境并购外汇管理、反垄断审查等标准,填补监管空白。在治理机制优化上,国有出资基金要设独立董事席位,实行“负面清单+容错机制”,对市场化决策失误免责。建立管理人分级认证体系,向有产业整合成功案例的团队倾斜募资额度,促进行业专业化。

创新多元化退出路径

为解决退出渠道狭窄问题,建议试点并购基金资产证券化,允许标的未来现金流结构化分层发行。深化新三板改革,设立“并购重组专板”,允许未盈利科技企业通过并购基金整合后挂牌,借鉴日本J-REITs模式,试点基础设施并购基金证券化产品。同时,培育全国性S基金交易平台,制定标准化估值体系,并对国有份额转让给予税收优惠。此外,优化分拆上市制度,放宽并购基金控股企业分拆限制,支持研发投入达标的未盈利标的独立上市。在退出生态构建方面,可探索“保险资金+产业龙头+并购基金”三角架构,由专业机构负责运营整合。优化IPO“反向挂钩”政策,为持股5年以上的并购基金所投企业开辟绿色审核通道,降低减持限制。对于跨境并购项目,在自贸试验区试点税收中性政策,并建立风险补偿基金,降低跨国并购制度性成本。全国政协委员张懿宸提出,应鼓励并购基金控股的优质公司在A股上市,研究相关政策,同时支持未盈利资产通过并购重组实现证券化。在地域方面,可推广深圳“并购基金联盟”经验,在京津冀、长三角等区域建立并购交易中心,推动同业转让、S基金份额交易。

《北大金融评论》第23期已经上架

现在征订全年刊和三年刊

即享超值优惠