王礼:透视我国地方政府债务问题

国际金融协会(IFF)数据显示,2023年全球政府债务接近90万亿美元,其中美国政府债务升至34万亿美元(近日已突破36万亿美元),政府债务与GDP之比已达120%;欧元区政府债务规模达12.6万亿欧元,希腊、意大利、葡萄牙、法国、西班牙、比利时六国政府债务与GDP之比高于100%。世界进入“债务型经济”,政府债务规模增长如野马脱缰。《建设银行报》总编辑王礼在《北大金融评论》发文表示,债务型经济,本质上是一国政府借助金融杠杆,而不是一味倚重财政资源来刺激经济发展。无论是着眼于化解金融风险,还是提高金融资产配置效率、优化供给结构,都需要借鉴“堵不如疏”“因势利导”的中国传统智慧和金融创新发展的国际先进经验,全面盘活和精准引流存量金融资源。

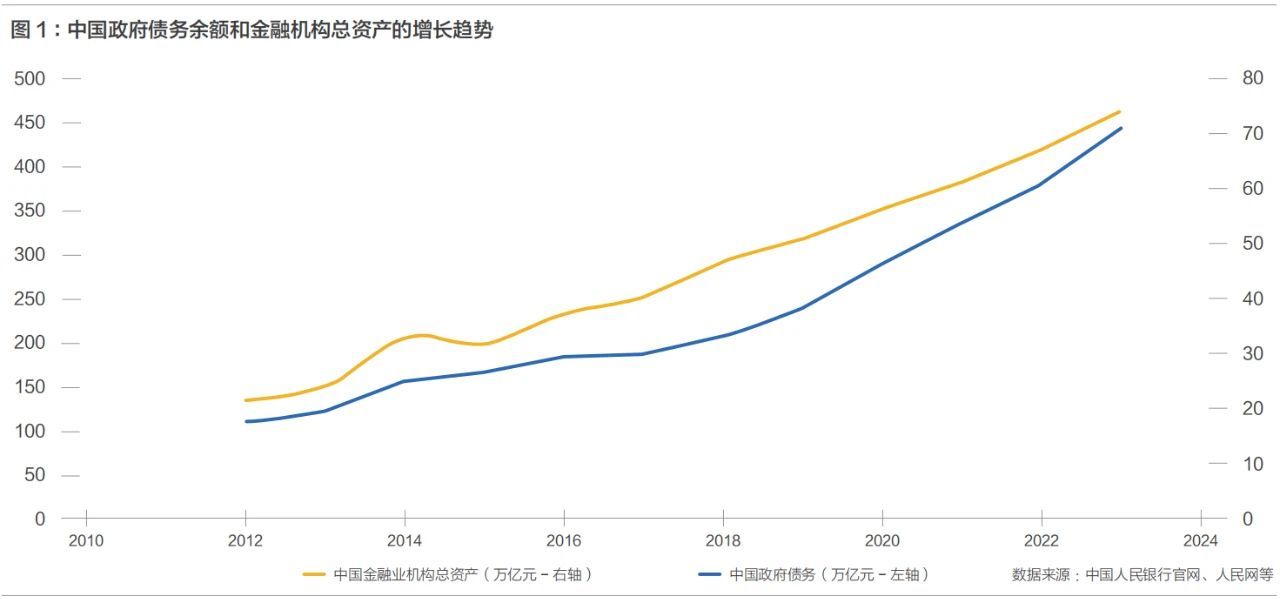

政府债务包括中央政府债务与地方政务债务。我国中央政府债务负担较轻,地方政府债务问题则较为突出。受疫情冲击、房地产市场调整等多重因素影响,近年来地方财政收支运行承压,一些地方债务压力放大,隐性债务问题凸显,被视为系统性风险源头之一,影响经济社会的可持续发展。处理这一问题需要善用金融思维。政府债务的加快增长不是中国独有的现象,而是“环球同此凉热”。国际金融协会(IFF)数据显示,2023年全球政府债务接近90万亿美元,其中美国政府债务升至34万亿美元(近日已突破36万亿美元),政府债务与GDP之比已达120%;欧元区政府债务规模达12.6万亿欧元,希腊、意大利、葡萄牙、法国、西班牙、比利时六国政府债务与GDP之比高于100%;日本政府债务率更是超过200%;巴西、印度、阿根廷等新兴国家政府债务也在一路飙升,与GDP之比超过80%。世界进入“债务型经济”,政府债务规模增长如野马脱缰。债务型经济,本质上是一国政府借助金融杠杆,而不是一味倚重财政资源来刺激经济发展。这在基础设施建设的拓荒和发力阶段被认为是一种更常见、更合理的现象,即便是中国晚清时期,也通过举债方式筹措资金,推动了京汉铁路等建设。美国19世纪上半叶的伊利运河开凿和全美3万英里的铁路大开发,都是通过向社会募集金融资本,而非动用财政资金来解决的。不同的是,美国主要通过债券和股票市场募集资金而非借助银行贷款。有一种质疑,即以市场型的金融机制,而非银行贷款的方式来解决基础设施建设资金问题,是否效率更高?实际上,基础设施建设属于外部性很强的公共产品,就项目本身而言,往往收益率低或者回报期长,完善发达的资本市场也无能为力。即便在今天,融资瓶颈依然是制约很多国家基础设施建设的重要障碍。更何况中国改革开放是“摸着石头过河”,在当时各种客观约束条件下或许并没有多余的选择。从现实的效果来看,过去20年间,大量金融资源投向基础设施建设,助力我国建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网,机场、港口、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就,高铁里程世界占比70%,5G网覆盖所有地级市、98%县城城区和80%乡镇镇区。交通、能源、网络等基础设施的完善为中国超大规模市场的培育创造了条件,成为我国经济快速增长的主动能之一。对此,中国社会科学院金融研究所所长张晓晶曾评论,这一时期中国创造性地利用了国家信用推动经济发展,以政府为主导的金融体系在快速动员资源,促进储蓄—投资转化、支持经济赶超方面发挥了关键性作用。改革开放前,中国的金融资源十分匮乏,当时我们有10亿人口,居民的总存款却只有200亿元。全国金融机构总资产加在一起不到两千亿。虽然说是“既无外债也无内债”,但家底很薄弱,外汇储备非常少,以至于小平同志访美,旅行费用都要搜箱倒柜,几乎动用了全国外汇存底。截至2024年三季度末,我国居民储蓄存款已近150万亿元,金融机构总资产近500万亿元。外汇储备为3.32万亿美元,连续18年稳居全球第一。我国银行业资产规模约为439.5万亿元,是美国的2.5倍左右。全球银行1000强中我国有140家,资产占比25.3%,前20家中我国有9家,工农中建四大行连续6年占据前4位,任选一家,其资产规模都要比德国、日本全年的GDP还要多。基础设施建设与房地产开发相辅相成,构成了中国经济高速增长的重要引擎;相应地,地方政府债务和房地产贷款的密切融合,激活集聚了金融资源,推动了中国金融尤其是银行业迅速做大。在过去十余年里,银行通过把分散的金融资源聚集起来支持了很多重点建设项目,办成了不少大事,自身业务也实现了高速增长,但金融资源过度集中在基础设施建设和房地产领域,形成了“资金堰塞湖”。我们在看到风险挑战的同时,也要看到其蓄积的金融势能和巨大的转化价值。我国社会融资规模总量很大,但供给存在结构性短缺。金融供给结构尚未与经济结构转型升级完全对接,金融机构规模信仰、所有制信仰依旧存在。一部分生产要素和资源品市场的过度金融化,阻碍了更多生产要素和资源品的金融化过程。传统“铁公基”行业、高碳的棕色行业贷款占比较高,新质生产力没有得到充分有效的金融支持。无论是着眼于化解金融风险,还是提高金融资产配置效率、优化供给结构,都需要借鉴“堵不如疏”“因势利导”的中国传统智慧和金融创新发展的国际先进经验,全面盘活和精准引流存量金融资源。这也正是中央金融工作会议强调要做好“五篇大文章”的立意所在。作为当代金融第一强国,美国在不同发展阶段为金融资源的转化盘活提供了先行经验。纵观美国金融史,有三个重要载体对金融市场的建立健全发挥了重要作用,分别是国债、房地产和科技。立国之初,美国以税收作抵押发债,扩张公共财政,据此开创了美国百年基业——国债、央行、美元、税收、证券以及制造业环环相扣的国家信用体系。美国房地产金融曾经的极度繁荣推动了金融市场的完善,也为科技金融的兴起创造了条件。资产证券化激活了美国住房金融的二级市场,并将贷款的投资收益和信用风险分散给投资者,完成了投资者教育,培育了投资者群体,同时带动了更多创新型金融产品的研发和多样性金融机构的发展。2008年金融危机后,美国房地产泡沫破裂,科技创新加快,科技股崛起。先是在2011—2015年生物科技股领涨,接着是信息技术股接力,至今方兴未艾。全球市值最高的10大企业,都存在于美国的资本市场,且基本属于美国的科技企业。巨大的创富效应激发了企业的研发热情,带动了美国风险创投市场的火爆、数字技术的迅猛发展和一大批科技“独角兽”的涌现。当前,包括隐性债务在内的政府贷款主体是银行业金融机构,债券市场占绝大比例的政府债务,也由银行通过银行间债券市场持有。政府债务的膨胀对应着金融资产(主要是银行资产)的扩张,债务风险集中摆放在银行的资产负债表上。如何建立长效机制防范化解风险?这就需要回归金融风险的基础原理。“道德风险”(Moral Hazard)是研究保险合同时提出的一个概念。简而言之,由于机会主义行为而带来更大风险的情形称为道德风险。如前文所述,地方政府债务问题的出现有现实必然性和历史功能价值,总体上也依然处于可控水平,但局部地区债务问题的恶化则是道德风险的集中体现。2010年前后,地方政府融资平台兴起的早期,某些地方政府干部在推动政府贷款时想的是“我只管贷款搞建设上项目,几年后工作调动,贷款由继任人负责偿还”,到后来债务多了,又认为“虱子多了不痒,地方不能不发展”,“银行也是国家的,债务最终中央政府会买单”。银行方面则长期秉持“城投信仰”,与之相随的,可能还包括和政府的合作关系、财政资金的归集,以及财政工资代发等种种衍生收益。银行与政府之间的商业关系,即G(Government)端业务,向来占银行业务的大头。在一段时间里,在很大程度上,政府贷款是连结和营销G端最简单粗暴却最有效的黏合剂。