政府工作报告数据显示,2025年合计新增政府债务总规模11.86万亿元,比上年增加2.9万亿元。其中,2025年比2024年新增加2.9万亿元政府债务中,95%由中央财政承担。提高中央债务占比,降低地方债务占比是优化政府债务结构的体现。中金公司研究部副总经理、银行分析师林英奇在《北大金融评论》发文总结近三年防范化解重大风险攻坚战的经验,并探讨相关债务风险的长期应对之策。地方政府如何平衡化债与发展?文中认为,为更好平衡化债与发展,调整央地财权和事权关系同等重要。

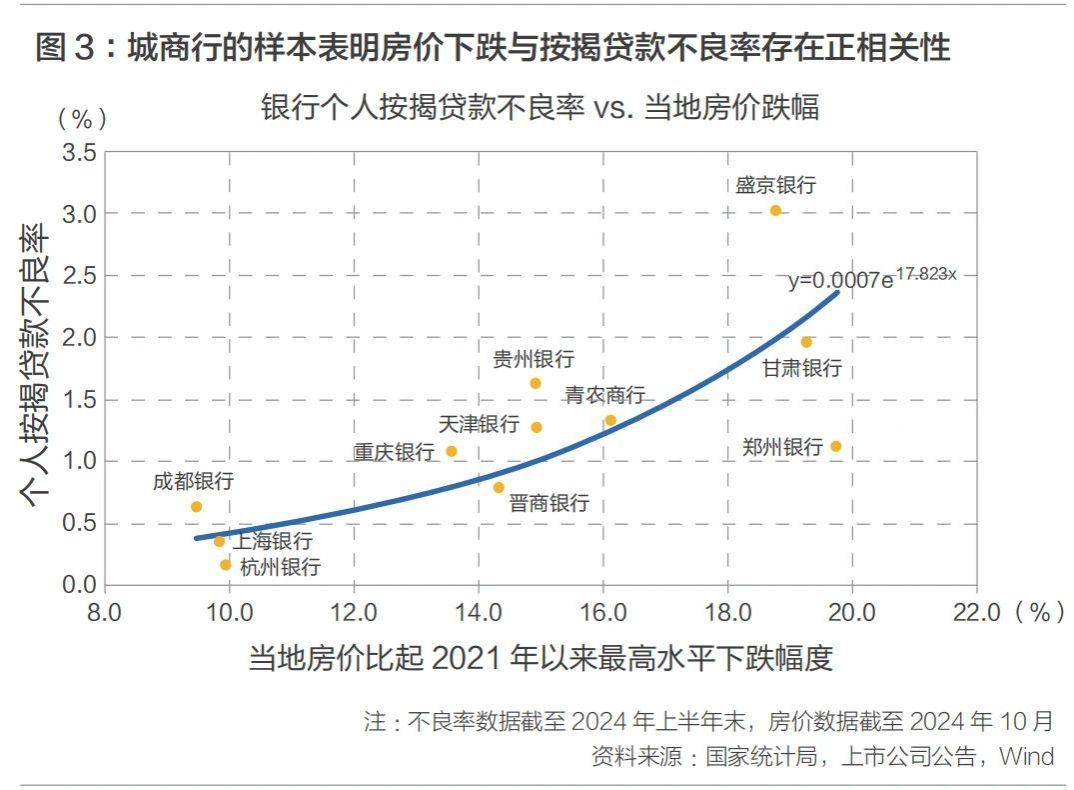

中央金融工作会议指出“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。中国债务风险集中于房地产和地方城投平台两大领域,业界不乏担忧之论,但实际上近年相关债务风险较为可控,并未演变成类似“明斯基时刻”的银行业危机。本文旨在总结近三年防范化解重大风险攻坚战的经验,并探讨相关债务风险的长期应对之策。尽管2021年房地产市场下行以来,房企海外债券、非标资产出现风险事件,但银行体系内房地产风险暴露程度较为可控,截至2024年上半年我们统计上市银行对公房地产贷款不良率平均为4.1%左右,个人住房按揭贷款不良率0.6%左右,相比于海外经济体出现房地产引发金融风险时期的水平较低(例如美国2008年个人房地产贷款和商业地产贷款拖欠率都达到10%左右)。我们认为主要有以下原因:一是保交楼相关政策稳定预期。2022年年中出现房屋交付问题后出台力度较强的保交楼政策,包括政策行专项贷款、商业银行保交楼贷款支持计划等,地方政府成立专班,对建筑工程款欠款实行新老划断,保证复工后按进度付款,强化资金闭环管理;同时配合放松限购、利率、首付比例,以及收购存量住房等政策,稳定市场预期,避免风险进一步扩散。二是较为严格的贷款条件。对于居民按揭贷款,银行对最低首付比例、偿债收入比、信用等级等设置了较为严格的准入门槛,例如首付方面,2024年之前首套/二套住房首付比例一般不低于20%/30%(限购城市分别不低于30%/40%),房贷月供偿债收入比一般不高于50%,还需要对家庭资产、负债情况、信用记录等进行核验。对于境内房地产对公贷款,一般也只能通过项目开发贷、经营物业贷、并购贷等形式而非流动贷款发放,多数也存在抵押。总体而言,中国对于房地产贷款相对于美国、日本、韩国等主要海外经济体更为严格。我们通过RMBS测算居民按揭贷款实际发放LTV(贷款价值比)平均为50%—60%,还贷后存量按揭贷款LTV平均可降至30%左右,有较强的安全边际。三是政策引导银行主动进行信贷投放。房地产风险上升时期银行通常存在避险行为,甚至出现抽贷、断贷,导致房企现金流恶化。我们观察到2021年以来中小银行对房企的贷款净融资快速下滑甚至出现负值,而国有大行逆市进行信贷投放,成为房企最主要的融资提供方,缓解了房企现金流压力。四是展期和延期还款政策。根据海外市场经验,房地产金融风险具有负反馈效应,即房地产贷款违约后银行收回抵押品变现,导致市场内短期出现大量抛售,引发房价进一步下跌,更多房地产项目出现资不抵债和违约。为避免出现类似负反馈,本轮房地产政策通过存量融资展期和延期还款的政策缓释这一压力,政府通过收购存量住房转为保障性租赁住房,“以租代售”也可改善市场供需关系。我们认为更好地进一步化解房地产金融风险,以下方面值得关注:一是房地产项目破产重组。2024年5月17日国新办发布会提到“推动资不抵债的项目进入司法处置程序,该破产的破产,该重组的重组”,我们预计对于部分保交楼难度较高的项目,例如剩余货值不足、无法申请保交楼相关贷款的项目处置进度有望加快。在这一过程中,部分未能充分认定不良、计提拨备的贷款也存在处置压力,为减少对利润和资本的冲击可适当降低拨备率。二是展期政策的接续。2022年《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》允许开发贷多展期1年、不调整贷款分类,该政策延期两次至2026年底。2023年7月实行的《商业银行金融资产风险分类办法》规定展期类资产至少为关注类,并且同一债务人在行业内逾期90天债务超过20%也应计为不良。展期政策到期后如果偿债压力仍然较大,有必要做好相关接续,避免银行贷款不良率上升过快。三是杠杆更高的经营贷、民间借贷等。如上所述,个人按揭贷款放款条件较为严格,但不排除存在经营贷、民间借贷等资金用于购房或房贷置换的情况。个人经营贷LTV最高能够达到70%左右,并且还款方式相比按揭更为灵活,可采用按年度还款、先息后本等方式,因此LTV下降相比按月还款的房贷更为缓慢,安全边际更低。当相关贷款到期时,假设房价下跌超过LTV要求,则需要提前还款或补充抵押品。因此,应保持较为充裕的社会流动性,避免出现相关贷款信用紧缩。值得注意的是,即使房价下跌超过抵押品价值也并不意味着贷款违约,借款人为保持良好信用记录可通过现金还款。四是中西部中小银行的风险。我们通过区域银行披露的个人按揭贷款不良率与当地房价跌幅的相关性研究发现,当地房价跌幅更高的银行个人按揭贷款不良率更高,例如房价相对稳健的长三角城商行房贷不良率一般为0.5%以下,而房价下跌更多的中西部城商行房贷不良率达到1.0%—3.0%。此外,中西部地区保交付压力也大于经济发达地区,如果保交付时间较长,其间房地产价值相比市价下跌也可能影响借款人还贷意愿,对于相关地区中小银行资产质量值得关注,对于出险机构应采用吸收合并、注资等方式及时处置。

2023年下半年出台“一揽子化债方案”推进地方债务化解,2024年9月出台新一轮债务置换计划,主要包括以下措施:

发行特殊再融资债券和专项置换债券:2023年四季度财政部在地方债务限额空间内安排再融资债券,支持地方化解隐债和清理政府拖欠企业账款等;我们统计2023年全年共发行特殊再融资债券1.3万亿元;2024年11月批准6万亿元地方专项债,分三年实施,每年2万亿元,从2024年开始,连续5年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,累计可置换隐性债务4万亿元。

出售资产:推动地方政府和融资平台通过盘活或出售资产等方式,筹措资金偿还债务。

严控债务增量:对于债务负担相对较重的地区,严格控制新增政府投资项目。

金融支持债务重组:金融机构按照市场化、法治化原则,与融资平台平等协商,通过展期、借新还旧、置换等方式,分类施策化解存量债务。

紧急流动性贷款:中国人民银行可对债务负担相对较重地区提供应急流动性贷款支持。

平台转型:地方政府通过并购重组、注入资产等方式,剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。

通过采取以上债务化解措施,债务风险得到明显缓释,同时政府财务纪律也得到强化。具体而言:

隐性债务风险明显缓释。债务置换将地方城投平台债务置换为政府债券,信用等级提高,理论上资产质量改善,但对利润的贡献要考虑拨备的影响。假设隐债贷款拨贷比与一般贷款一致(3%左右),则置换后每年信用成本的节约能够基本对冲利息收入下降的影响。对于此前隐债敞口资产质量较差、存在展期或逾期情况的银行理论上信用成本节约更多,但也取决于银行是否已为相关敞口充分计提拨备,如果计提不足则节约效应有限。

城投债券短期内风险明显降低。贷款和地方债券置换城投公开债券有效降低了偿付压力,AAA级和AA-级城投债券的信用利差相比最高水平下行约300bp,1年/3年/5年期信用利差分别为34bp/76bp/142bp,显示出市场对于短期内到期的弱资质城投偿债能力具有较强的信心,但对于中长期内到期的债券偿付能力仍有一定顾虑。

基建贷款不良率下降。贷款的展期、降息也降低了偿付压力,贷款我们测算2024年上半年上市银行基建类贷款不良率相比2022年末下降16bp,特别是与城投相关性较高的租赁商务服务业、交运、电力等行业下降较多。

财务纪律得到强化。一揽子化债方案中严控债务增量和基建投资的政策对地方政府也形成了约束,我们统计债务负担较重的化债重点省市固定资产投资增速进一步下滑进入负增长区间,同时与其他省市贷款增速的差距也进一步拉大。

短期内城投风险已得到明显缓解,为更好化解长期债务风险,以下方面也值得关注:

地方政府如何平衡化债与发展?化债方案对于地方政府有利有弊,一方面能够缓释债务压力,但另一方面对于平台企业融资和基建项目的限制也制约了拉动经济的能力。财政部数据显示,在房地产市场偏弱的环境下,地方政府土地出让收入从2021年的9万亿元降至2023年的6万亿元,其他收入短期内难以完全补上该缺口。长期来看我们认为,为更好平衡化债与发展,调整央地财权和事权关系同等重要。

平台如何真正实现转型?平台转型为市场化企业的难点在于项目多为具有正外部性的基建类投资,靠自身收益难以实现盈亏平衡,因此难以脱离对于土地出让收入和外部融资的依赖。转型为市场化企业之后,市场是否能够打破“城投信仰”,特别是在“资产荒”的环境下如何识别相关风险也是难题,否则在刚兑预期下低风险偏好资金出于追求收益的目的继续配置资产,实际上并未有效降低系统性风险,甚至倒逼监管进行再一轮“化债”,这也与2014年新预算法实施以来限制政府隐性举债的宗旨相违背。我们认为可行的思路是通过促进公开债券、涉众非标等资产逐渐转回银行表内,降低风险的外溢性,对银行表内资产实行更加严格的融资限制,并逐步打破刚兑,实现风险的合理定价。