文春艳:全球南方国家主权债务问题处置中的中国应对

根据《国际债务报告》显示,随着2023年发展中国家的利息成本攀升至20年来最高水平,发展中国家偿还外债支出达到创纪录的1.4万亿美元。那些符合世界银行国际开发协会(IDA)借款条件的国家,也就是贫困和脆弱的国家面临的财政压力最为严重。上海发展研究基金会研究员文春艳在《北大金融评论》发文表示,全球南方国家经济发展面临的资金需求越来越多,主权债权人结构和主权债务形式会越来越复杂,中国不可避免地需要更多地通过多边方式参与债务国主权债务的处置。推动共同但有区别的多边主权债务处置机制。推动各方共同探索出一条囊括不同类型债权人的更加适用的可比性原则。

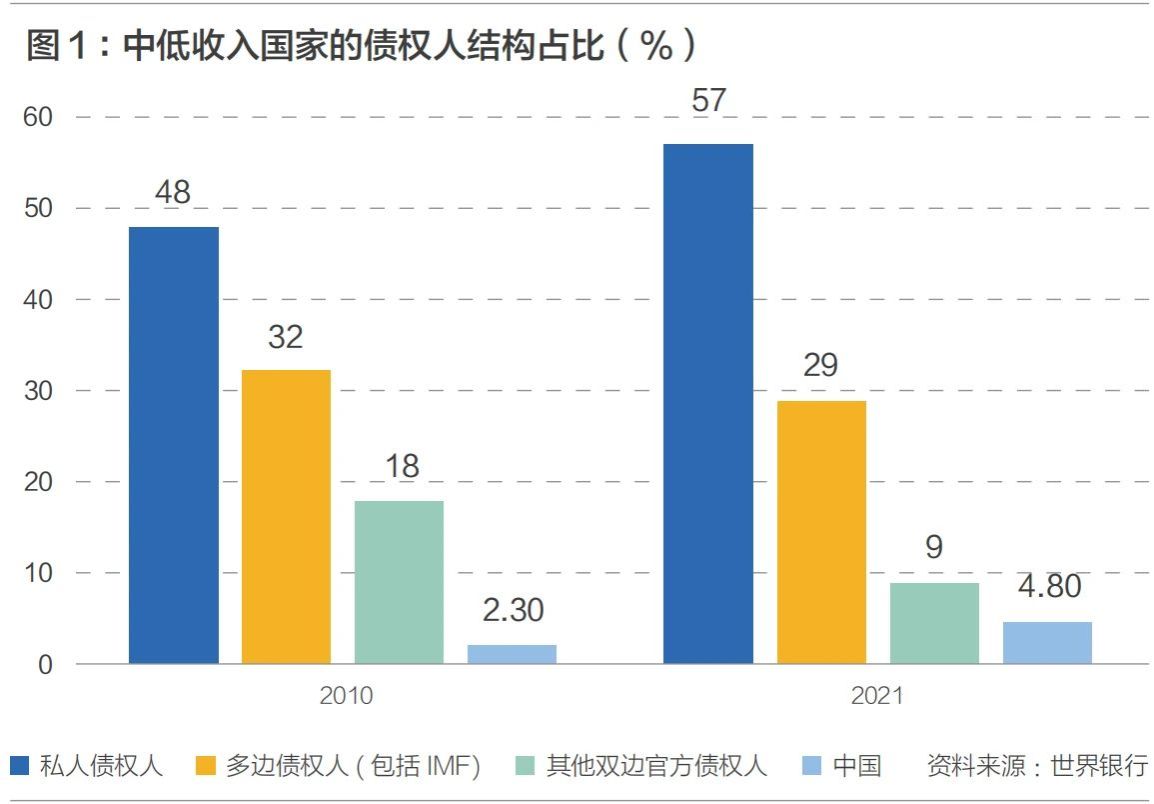

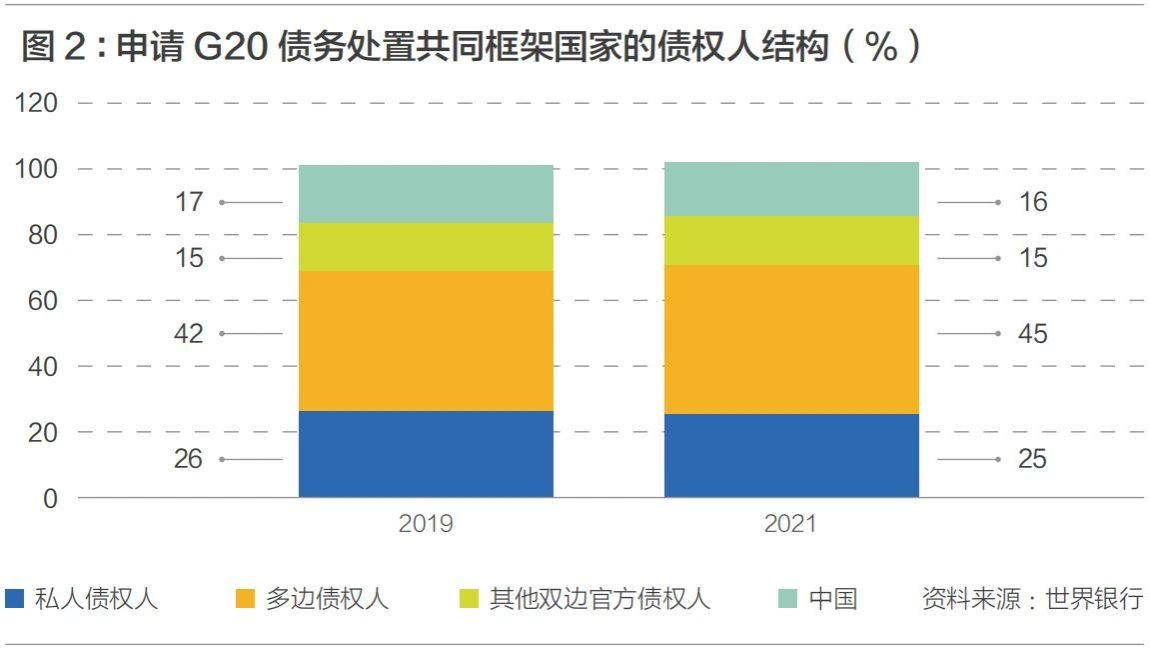

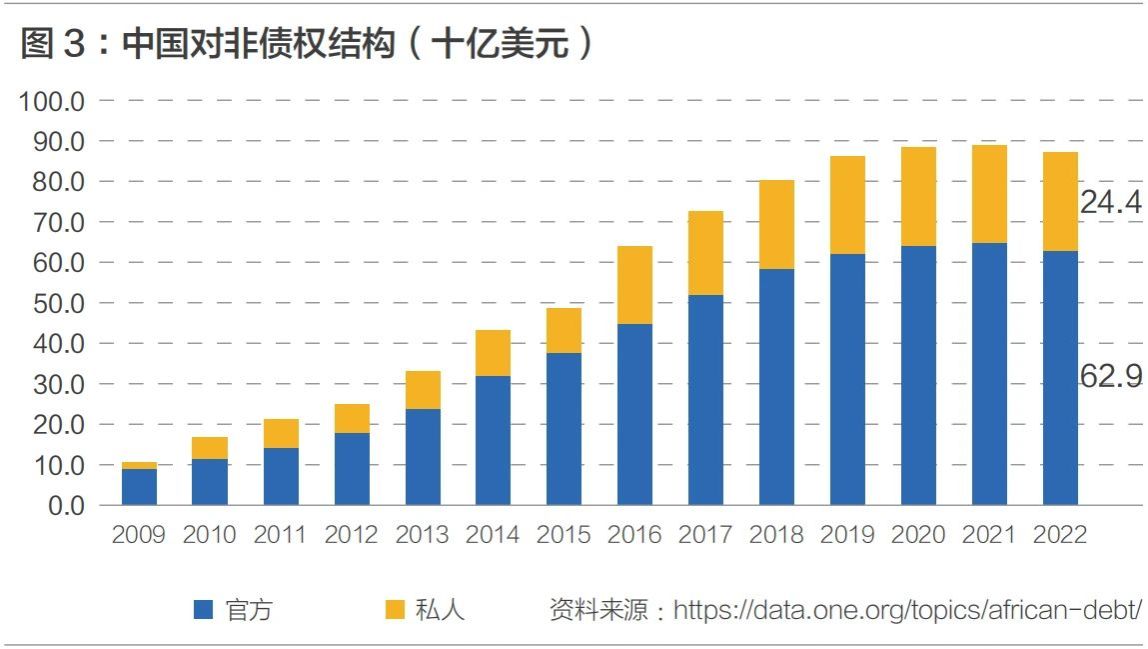

主权债务问题是影响全球南方可持续发展的重要问题,也是全球经济金融治理的重要问题。中国作为全球南方国家(Global South)的重要一员,也是部分南方国家的主权债权人之一,妥善参与南方国家主权债务处置也是中国深度参与全球经济金融治理的必由之路。在主权债务市场上,全球南方国家由于发展资金缺乏,是主要的主权债务国。主权债权人则主要包括多边债权人、双边官方债权人和私人债权人三类。如根据世界银行的数据,截至2022年,发展中国家对外主权债务中,私人债权人占比61.6%,多边债权人占比24.9%,双边官方债权人占比13.5%。在本轮主权债务问题处置中,西方媒体过分突出双边官方债权人的重要性,尤其是中国作为双边官方债权人的重要性,这种渲染忽略了主权债务结构的真实特征,双边官方债权人只是其中的一部分,中国作为官方债权人占比更低。下文具体用几个指标说明中国作为主权债权人的总体特征。中低收入国家是全球南方的主要组成部分,中国在中低收入国家主权债务结构中的占比远远低于私人债权人和多边债权人。从图1可以看到,2010年私人债权人占比接近一半。包括IMF在内的多边债权人占比32%,是中低收入国家的第二大类债权人。除中国之外的其他双边官方债权人占比18%,同期中国占比仅为2.3%。截至2021年,私人债权人占比增长至57%,已超过半数。相比之下,中国作为债权人占比增长了2.5%,明显低于私人债权人的增速。从疫情后陷入债务危机国家的债权人结构看,中国也并非最大债权人。自G20债务处置共同框架推出以来,共有四个国家申请在该框架下进行主权债务重组,即乍得、埃塞俄比亚、加纳、赞比亚。从这四个国家的债权人结构看,多边债权人占比最高,新冠危机之前占比42%,2021年占比升至45%。其次是私人债权人,几乎占四分之一。中国占比基本和其他官方债权人持平。“一带一路”共建倡议提出以来,也成为西方媒体攻击中国对非洲国家实施“债务陷阱”的借口。从图3可以看出,中国对非洲国家的债权以官方债权为主,私人债权为辅。2022年,官方债权占比约72%,私人债权约28%。当然,从发展趋势看,私人债权的绝对规模整体在增加,2020年以来官方债权和私人债权占比达到相对稳定的状态,但仍以官方债权为主导。贷款是中国对南方国家的主要债权形式之一。波士顿大学政策研究中心统计了中国对非洲国家的贷款规模。从总规模变化看(图4),2016年是中国对非洲国家贷款的历史高点,随后贷款规模开始逐年下降,2022年降至10.2亿美元。2023年,中国对非洲国家贷款规模开始回升,至46亿美元。从中国对非洲国家贷款的分布看,虽然分布较为广泛,但贷款的集中度也相对较高,其中安哥拉是中国对非洲贷款的主要国家,其次是赞比亚、埃塞俄比亚、刚果(金)、苏丹、肯尼亚、喀麦隆等国家,上述国家基本占据中国对非洲贷款总额的60%—70%。在新冠疫情暴发之前,中国主要通过双边谈判的方式参与主权债务处置。如前所述,贷款是我国对外债权的重要形式之一,且多是以项目建设的方式提供贷款。当项目难以推进或债务国政府无力支付到期贷款时,中国债权人往往先暂停对正在实施项目的付款,并暂停新的贷款。债务国则会发起债务处置协商申请。中国债权人会派专业小组对相应项目和贷款进行评估,随后双方进行协商。从效果上看,中国通过双边谈判形式参与主权债务处置,优点是直接快速,针对性较高。但缺点是产生了谈判的“不透明”问题,引起国际社会的猜测,甚至提出中国对非洲国家实施“债务陷阱”的不正确言论,部分非洲民众在这种舆论攻势下,也产生了对来自中国资金的误解甚至抗议。新冠疫情暴发之后,发展中国家债务压力骤增,部分国家陷入违约困境。为此,中国和美国共同发起成立G20主权债务暂缓倡议(DSSI),后续进一步提出了债务处置共同框架(CF)。这是中国第一次通过多边形式参与主权债务重组。通过多边形式参与主权债务处置,能够提高参与过程的透明度,有助于降低国际社会的不信任度,同时展现负责任的大国形象。然而,多边形式也存在问题和缺陷,最主要的问题是由于涉及多种类型的债权人,导致效率低、协调难度大。例如,赞比亚的本轮主权债务处置耗时三年半时间才基本完成。G20债务处置共同框架实施的总体原则是“先重组,再紧急救助”,即债务国为了获得国际多边金融机构的紧急资金救助,必须要先和其他类型债权人达成债务重组。实践中,共同框架按照序列重组的方式进行,如债务国先和官方债权人达成重组条件,然后和私人债权人达成重组条件。从实施效果看,该共同框架还存在以下明显问题。所谓“共同”框架,是致力于将不同类型的债权人集中在同一个平台上进行债务国主权债务的共同处置,但是在实际实施过程中,并未实现这一目标。一方面,多边债权人并未参与主权债务减免。如世界银行以会影响其信用评级或导致资本金损失为由拒绝参与债务国的债务减免,且在主权债务治理中享有事实上的“优先债权人”地位,即其债权会优先获得偿还。这种情况对其他债权人参与主权债务重组的积极性造成显著负面影响。遗憾的是,G20债务处置共同框架也并未能改善这一情况。另一方面,私人债权人参与的积极性依然不高。在主权债务重组中,私人债权人往往期望按照市场化原则进行,以不影响总收益为目标。在G20债务处置共同框架中,私人债权人虽然参与了,但整体属于被动参与,和债务国最终达成的条款多引入了债务或有工具,即将债务国的偿债计划和债务国未来的GDP增长挂钩。或有工具的采用,虽然实现了和私人债权人达成协议的目标,但也明显加重了债务国后续的还款压力。待遇可比性原则源自巴黎俱乐部协调官方债权人参与主权债务重组的六大原则之一,其基本含义是要求在处理主权债务问题时,不同国家或地区应享有公平的待遇,以确保债务重组和减免的公正性。在共同框架实施过程中,待遇可比性存在两方面主要问题。一是共同框架虽然采用了巴黎俱乐部的待遇可比性原则,但是并未提前进行适配性调整。巴黎俱乐部主要协调官方债权人,债权人结构和债务类型都单一,更容易达成可比性目标。然而,共同框架是致力于将不同类型债权人纳入统一框架的,官方和私人债权人的偏好不同,债权形式包括贷款、债券等不同形式,不能简单地适配巴黎俱乐部的可比性原则。二是共同框架的可比性原则和世界银行/IMF债务可持续分析(DSF)框架的标准未对齐。以赞比亚在共同框架下的重组为例,按照序列重组规则,赞比亚首先和官方债权人达成重组协定,随后和私人债权人进行重组谈判。然而,官方债权人委员会否决了赞比亚和私人债权人达成的协定,认为其未达到可比性原则要求。私人债权人则认为协定达到了IMF基于DSF框架提供紧急救助设定的债务目标。最终,在官方债权人委员会的反对下,赞比亚和私人债权人再次就重组条款进行了谈判调整。这表明共同框架下的可比性原则和DSF标准是存在矛盾的。债务数据透明度是影响债务国主权债务重组的重要变量,在共同框架下,数据透明度产生了两方面问题。一是在主权债务重组之前,引发债权人不合作问题。在共同框架处置中,中国和债务国之间债务数据的不透明成为其他债权人不愿意积极推进债务国主权债务重组的借口之一。例如在债务数据不透明情况下,巴黎俱乐部的官方债权人担心中国在主权债务重组中搭便车。二是在主权债务重组过程中降低重组的效率。仍以赞比亚本轮主权债务重组为例,官方债权人在序列重组下首先达成重组协议,但是其重组条款对商业债券持有人来说是不透明的,引发了后者的不满。首先,要积极总结本轮参与G20共同框架的经验教训。全球南方国家经济发展面临的资金需求越来越多,主权债权人结构和主权债务形式会越来越复杂,中国不可避免地需要更多地通过多边方式参与债务国主权债务的处置。其次,推动共同但有区别的多边主权债务处置机制。“共同”是要形成一套主权债务处置的基准;“有区别”则是要考虑到不同国家的主权债务结构情况,对中等收入国家债务危机救助应推动私人债权人更多直接介入,对低收入国家风险则需要官方债权人包括多边债权人发挥更积极的作用。最后,推动各方共同探索出一条囊括不同类型债权人的更加适用的可比性原则。在G20债务处置共同框架下,可比性原则应该由多边、官方和私人债权人共同商定基本规则。鉴于私人债权人较为分散,多边和官方债权人可通过国际金融协会协调私人债权人,进行可比性原则的讨论和确定。一是成立主权债务处置的部级协调委员会。在进行主权债务处置时会涉及多个部门,包括财政部、发展改革委、外交部、政策性金融机构、商业银行和金融机构等,各个部门的诉求和风险倾向都有所差异。建议成立一个主权债务处置的部级协调委员会,制定主权债务处置的总体原则,并形成对重大项目的评审机制。二是加强我国对外债权数据透明度管理。第一,加强中国政策性金融机构对外官方债权和商业债权隔离机制的建立。由于有官方背景或者国有控股,政策性银行和国有商业银行的债权性质(官方还是商业)成为本轮主权债务处置的争议点之一。建议政策性金融机构建立对外官方贷款和商业贷款的明确隔离机制,并对隔离标准进行披露。同时,建议政策性金融机构可以“滞后性地”(如延期2至3年)公布对外贷款信息,尤其是其中的官方贷款信息,以提高债务数据的透明度。第二,对商业债权人债务数据,加强自愿性披露。目前国际上还没有针对商业债权人主权债务数据披露的法律性约束标准,作为协调国际私人债权人的国际金融平台,国际金融协会2019年颁布了《债务透明度自愿原则》,致力于实现私营部门自愿披露债务数据信息。鉴于中国部分商业金融机构已经是国际金融协会的会员(如国家开发银行、中国工商银行等),可以按照自愿披露的倡议范围,逐步探索建立相应的数据管理系统和数据分类标准体系,其中要特别加强对商业涉密信息的一致性标准的认定。