我们餐桌上的许多食物,其实都是舶来品,例如小麦是五千年前由西亚传入我国西北地区;高粱是从非洲经由丝绸之路在北宋时期传入我国;黄瓜是在战国时期传入,它原产于喜马拉雅地区,那时候我们称之为“胡瓜”。北京大学汇丰商学院副院长、金融学副教授欧阳良宜在《北大金融评论》发文表示,古代中国文明的发展得益于各种外部输入的资源。我们今天习以为常的许多物种其实都是外来的。正是因为有了驯化物种的交流,亚欧大陆的粮食作物产出才能远远超过非洲、美洲和大洋洲,引领世界发展数千年。

明清时期的闭关锁国政策经常让国人误以为古代中国非常封闭。然而事实并非如此,作为亚欧大陆物产丰富的大国之一,中国与世界其他各国之间存在非常密切的交流关系。只不过因为中国的史籍记载侧重于政治,记录下来的往往限于张骞出使西域和郑和下西洋等官方行为,仅见一斑而忽视了交流的全局。古代中国文明的发展得益于各种外部输入的资源。我们今天习以为常的许多物种其实都是外来的。

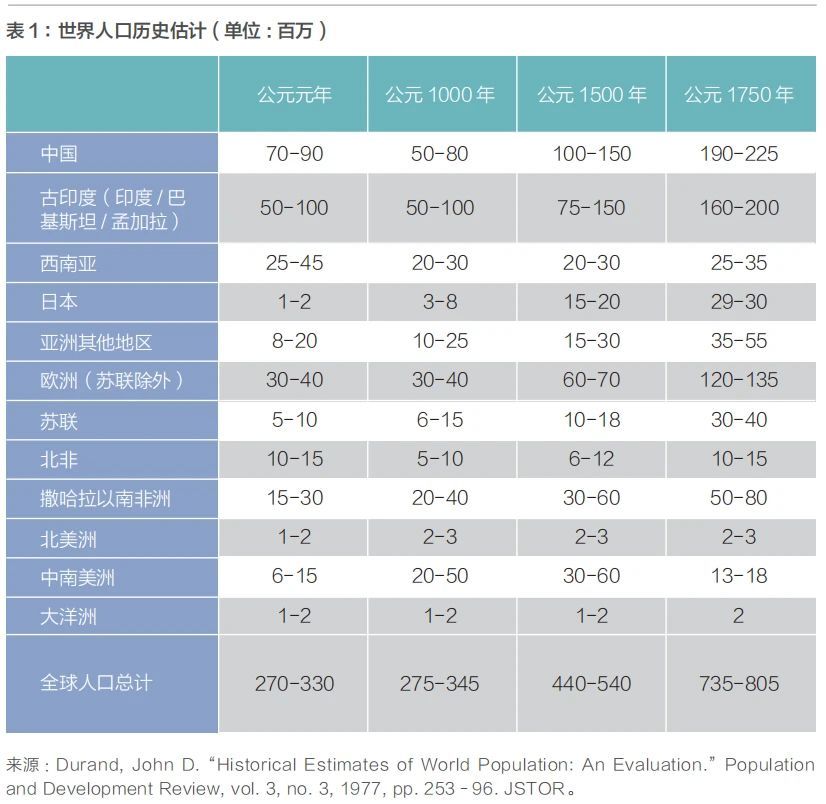

《论语》写道:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”这是中国古代文献中第一次提及五谷。东汉的学者有的将之解释为稻、黍、稷、麦、菽(大豆),也有的将稻替换为麻(提供植物纤维)。5000年前中国西北便已经有西亚传入的小麦。但是小麦的麸皮很难处理,直到汉朝普及了石磨之后,面食才成为中国北方的主食选项。馒头和饺子是在东汉时期出现的,而汤面和馄饨则可能迟至北宋才出现。到了明清时期,面食成为了中国北方饮食文化的核心部分。我们用来酿制茅台的高粱是从非洲经由丝绸之路在北宋时期传入中国的。高粱耐旱耐涝耐盐碱,但是吃起来口味不佳,早期只是作为救荒作物存在,没想到最后成为酿酒的好材料。值得一提的是,“白酒”这个品类在元朝以前是不存在的。中国古代的酒基本上是米酒,或者是黄色,或者是绿色。一壶浊酒喜相逢,不温酒杀菌的话,喝下去肚子怕是受不了。白酒是一种蒸馏酒。中国汉代和同期的古罗马都发明了蒸馏技术。西汉海昏侯刘贺的墓葬中便出土了蒸馏器具,然而这套用于蒸馏芋头酒的技术并没有留传下来。现代意义上的白酒直到蒙古人从西亚引进了蒸馏技术之后才出现。如果没有亚欧大陆交流而来的原料和技术,那么酱香、浓香、清香和兼香都不会被中国人创造出来。吃瓜群众们热爱的许多瓜其实也是外来的。黄瓜原产于喜马拉雅地区,是印度人最早驯化的,战国时期才传入中国,称为“胡瓜”。我们吃的黄瓜是没熟的“绿瓜”,成熟黄瓜真的是黄色的。西瓜来自西非沙漠,由埃及人驯化。五代时这种水果第一次见诸史籍,称为“寒瓜”。甜瓜也起源于非洲,经埃及和中亚辗转传入我国。苦瓜原产于东南亚,宋元时期传入我国。其实成熟的苦瓜是黄色或红色的,反而是甜的,但我们就是喜欢吃绿色不成熟的苦瓜。亚欧大陆传入中国的蔬菜有原产于西伯利亚的小葱,印度的茄子,波斯的菠菜,阿富汗的胡萝卜和洋葱,中亚的苜蓿,欧洲的大蒜,地中海的香菜、包菜、生菜、菜花、芦荟和莴笋等等。豆类是植物蛋白质的重要来源。除了中国原产的大豆之外,许多豆类都是外来的,如西亚的蚕豆(当时叫胡豆),地中海的豌豆和印度的扁豆、绿豆等。外来的水果也是琳琅满目,包括波斯的石榴,西亚的葡萄,地中海的无花果,印度的芒果和欧洲的草莓等。以上我们只提及了产地为亚欧大陆的物种。地理大发现之后从美洲流入的物种更是牢牢占据了中国的餐桌,譬如辣椒、西红柿和土豆。可以想见,中国古代人民的餐桌与现代相比要匮乏得多。自商周以来,中国气温平均值一直在不断下降,直至民国才大幅回升。古代中国人过年欢天喜地的背后可能也是在庆祝又熬过了一个苦寒的冬天。甲骨文的“寒”是房间里一个人四周围着稻草的象形。这个字大概形容了平民的过冬模式。本土植物物种提供的纤维中麻和葛过于粗糙,散热好而保暖不足,只适合于夏天穿着。古代的“绵”指的是丝绵,也就是蚕丝纤维。蚕丝绵确实保暖,但其昂贵程度和裘皮一样,只有富贵人家才能享用。二十四孝中“芦衣顺母”闵子骞的继母给他穿的芦花絮衣便是冬天穷人的常规装备,也就是麻衣里塞芦花絮。宋代以后原产于印度和阿拉伯的棉花终于传入中国,才有了“棉”字。黄道婆改良的纺织技术使得“松郡棉布,衣被天下”。与此同时还有许多中国原产的植物物种流传到海外,影响了世界。这其中最著名的自然是茶叶。作为地理大发现之前能提供咖啡因的主要作物,茶叶成为丝绸之路的主要货品是自然的。茶叶于17世纪初传入荷兰之后,迅速风靡西欧。鸦片战争爆发的原因之一是中英之间严重的贸易逆差,相当部分来自茶叶贸易。目前世界上有超过30亿人有饮茶习惯,60多个国家种植茶树,甚至衍生出与中国差异巨大的茶文化。大豆也是原产于中国的物种,大约5000年前被驯化成为中国的五谷之一。因为东亚农民普遍缺乏肉食,所以大豆成为农民获取蛋白质的重要来源。在中国之后,日本和韩国也先后驯化了大豆。汉代之前,华南地区尚未有大豆的身影。随着海上贸易的发展,大豆先被引种到南亚和东南亚,后来又被欧洲殖民者引种至美洲。目前全球大豆年产量超过3亿吨,排名前三的生产国是巴西、美国和阿根廷。2023年中国大豆产量仅有2000万吨,不得不进口了1.1亿吨大豆。水稻在中国驯化之后也传播到了东亚和东南亚地区。东亚民族勤劳的天性可能是水稻这种作物对人类基因进行自然选择的结果。中国人民喜爱的东北大米(如五常大米)实际上是日本人改良后的品种。这并非我们第一次引进外国稻种。北宋时越南中部的占城稻传入福建,因其高产早熟并耐旱的特点被广泛推广至江南地区。占城稻在旱田和丘陵地区大幅度提高了稻谷产量,缓解了宋代中期严重的人口增长与粮食供需矛盾,并为后世中国水稻品种改良提供了重要基础。正是因为有了驯化物种的交流,亚欧大陆的粮食作物产出才能远远超过非洲、美洲和大洋洲,引领世界发展数千年。这从不同时期世界人口总数的估算数据可以看出。毫无疑问,在工业革命引入新的能量来源之前,中国是世界上农业最成功的国家。没有与亚欧大陆进行交流的北美洲、中南美洲以及大洋洲人口增长非常缓慢。中南美洲从公元1500年至1750年间的人口骤减是另一种物种交流的结果。欧洲人带着天花、腮腺炎、麻疹、霍乱、淋病和黄热病等致命病毒或病菌来到美洲。与亚欧大陆隔绝万年的印第安人的免疫系统从未经历过这些疾病的洗礼,死伤惨重。当然印第安人也回赠了梅毒和幽门螺杆菌等美洲“土特产”。华北平原上曾经存在着不同类别的野牛。但神奇的是,这些野牛却没有一种被成功驯化为家牛。类似地,暴躁的美洲野牛到现在为止也没有被驯化。目前中国的家牛有四种,分别为黄牛、瘤牛、牦牛和水牛。我们通常说的牛指的就是家养黄牛,是从欧洲的野生原牛驯化而来的,大约5000年前经由欧亚大草原传进中国。瘤牛和水牛则原产于印度,分别于约2400年和3000年前从西南传入中国。牦牛倒是中国原产的物种,只不过局限于青藏高原,没有对中国农业做出过实质性贡献。与需要精饲料的马相比,吃田间杂草的牛更好养活,因此也成为中国耕畜的主力。历朝历代都出台过保护耕牛的法律。牛对中国历史产生过重要的影响。在殷墟甲骨卜辞中出现多次的“兕”就是水牛的象形,《翦商》作者李硕认为这就是商族始祖契的名字。很有可能商人是在商丘一带放牧水牛的族群。商朝的高祖王亥便曾经贩牛于易,结果牛被易部落给抢了,人也被杀。《易经》的卦辞“丧牛于易,凶”说的就是这段故事。从疑似夏都的二里头,商朝的郑州、偃师和安阳殷墟遗址考古发现来看,夏朝时可能还只有黄牛,水牛是商族从南方带来的物种。而周人则本身就是在西北放牧黄牛和羊的民族,后来才南下岐山成为商朝的屏藩。《礼记·王制》写道,“天子社稷皆大牢,诸侯社稷皆少牢”。这里的大(太)牢就是活全牛,少牢是活全羊。但是同时还写道,“诸侯无故不杀牛”。这种珍贵的耕畜除非天子祭祀社稷的特殊场合作为牺牲,平时是要好好保护的。值得一提的是,资本主义(Capitalism)的词源与牛有关。17世纪时出现的拉丁语Capital兼指资产和牛。这背后的原因是Capital的词源是Caput(头,首要的意思),而后者也是Cattle(牛群)的词源。也许当时牛群是重要的财产形式。资本家(Capitalist)是17世纪中叶出现的词,指的是拥有资本的人。资本主义(Capitalism)则要到19世纪中叶才出现。皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东将资本主义定义为一种制度。在这种制度下,作为收入来源的资本通常不属于那些通过自己的劳动使资本发挥作用的人。尽管中国曾经也有各种野羊的存在,但是分子生物学考古发现,中国家养的绵羊是两河流域和安纳托利亚(土耳其)野生绵羊的后代,而山羊始祖则是伊朗的胃石野山羊。这两种羊大概在5600年前至5000年前传至青海,4500年前传入中原地区。在此之前的龙山文化遗址都没有发现过羊骨。和牛一样,羊也对中国历史的演进产生了很大的影响。在甲骨文中,羌的象形是一个戴着羊角的人,很可能古羌族就是陕西以西的牧羊族群。人类学和考古学的研究都表明,古羌人是汉族、藏族和现代羌族的重要族源。《史记·周本纪》记载周人始祖“弃”的母亲为有邰氏姜嫄,出自古羌人。从弃开始,周朝王室和姜姓世代通婚。帮助周武王夺得天下的姜子牙在真实历史中是古羌人部落首领。从族群渊源来看,现代汉族的祖先除了华北平原上的农民外,还有西陲的牧羊人。现在汉字里带羊的常见字偏褒义,如鲜、美和義(义)。楚国王族姓芈,意为羊鸣,不知道是否祖上也是牧羊人。从盘庚迁殷到帝辛(纣王)亡国,有数字记载的人祭总数超过13000人,其中60%是羌人。甲骨文的卜辞显示,商朝最知名的女性妇好曾经率领万人大部队征伐羌人。姬周在取代商之前,很重要的一项工作就是帮助商人捕捉羌人用作祭品。这是一件很让周人纠结的事情,毕竟羌人是自己的姻亲部落。当文王长子伯邑考被商人剁成肉酱作为高级祭品献给上天之后,周人对血腥杀戮成性的中央王朝已经是忍无可忍。攻灭商朝的战斗中羌人出力不小。姜子牙的部落被分封到齐国,后来成为春秋五霸之首。其他的姜姓封国还有山西的吕国,陕西的申国,河南的许国以及山东的纪国。从此古羌人加入了宽袍大袖的华夏族,并参与到中国历史的剧情中来,如烽火戏诸侯这个典故。周幽王的王后出自姜姓申氏,生太子宜臼。当周幽王想要废掉太子时,太子的舅舅申侯联合犬戎攻入镐京,几经周折之后宜臼成为周平王。这其实是中国历史上多次上演的外戚干政剧情,与褒姒这位美人关系不大。这个事件导致周朝迁都洛邑,战国时代由此开启。公元前770年,残破的镐京故地被周王赏赐给了养马有功的秦非子。秦国王室出身嬴姓东夷部落,祖先是商朝名将飞廉。公元前221年,嬴政统一天下,结束了战国时代。一饮一啄,莫非前定。值得一提的是,西方神话故事里的魔怪许多长着羊角,譬如撒旦。这其实是基督教一统天下之后丑化原始信仰的做法导致的。长角形象可能来自早期欧洲异教文化中对动物的崇拜,特别是鹿、山羊和公牛等带角动物,这些动物被视为力量、繁衍或自然神秘力量的象征。在凯尔特和日耳曼等文化中,长角的神灵形象(如凯尔特神祇科努诺斯)代表自然与生育的力量。随着基督教的传播,这些形象被妖魔化。中世纪艺术和宗教文学作品,如《神曲》,强化了长角妖魔的形象。画作、雕塑和教堂壁画中经常用长角、尖牙和利爪的形象描绘地狱的居民,以震慑信众。东亚和西欧的主流族群都有游牧民族的基因贡献,然而这些族群在接受了先进文化或宗教之后否定了过去的生活方式。反映到政治或文化上,羌人变成了中国汉唐以后经常造反的少数民族,而象征丰饶的长角在欧洲被认为是妖魔特征。在所有驯化动物中,对人类历史进程影响最大的非马莫属。这种动物的祖先于450万年前出现于北美洲,并通过白令海峡的路桥迁徙到欧亚大陆的草原上。1万年前,人类抵达北美大陆前后,马在北美灭绝了。我们在美国西部片里看到印第安人骑的马,实际上是欧洲人带过去的。基因研究显示,现代驯化马的祖先都来自6000年前东欧草原上的游牧民族颜那亚人(Yamnaya Culture)驯化的野马。原始野马已经于17世纪灭绝。现存的普氏野马是家马脱离人类野化后的种群。颜那亚人将马与车轮(可能是两河流域首先发明)组合成为马车,并带着这个当时的高科技神器入侵了欧洲、波斯和印度,对当前的世界格局产生了深远的影响。这个发生在史前的重大事件已经被考古和分子生物学证据证实。2016年,中国社会科学院考古研究所在新疆的呼斯塔遗址发掘出两具马头,测定年代为3600年前。这也是中国考古发现的最古老的马。中国最早的车辙印则是4000年前的河南淮阳平粮台遗址发现的,虽然当时中原不一定有马。商代遗址考古发掘出大量两轮战车。甲骨文的“车”字就是一辆两轮马车的象形。这些突然出现于3300年前商王武丁时代的战车可能是西方传入的。外高加索和叙利亚也曾出土过相似形制的两轮战车,年代比武丁早200到400年。甲骨文资料屡有商王用车征伐方国的占卜记录。牧野之战中,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。春秋战国经常用“万乘”和“千乘”衡量一国军事力量大小。车战对中国历史演进的影响可见一斑。战国时期,赵武灵王的胡服骑射改革掀起了车战向骑兵战术逐渐转变的浪潮。这种变革被诟病的原因不在骑射上,而是左右的方向。华夏传统是右衽,也就是衣襟向右掩。游牧民族为了拉弓射箭,衣襟是向左掩的,也就是左衽。《礼记》里还提到,死人的衣服是左衽。管它黑猫白猫,能打赢的就是好猫,赵国的军事实力确实因为这场改革而得到了巨大提升。骑兵这时仍然只是作为车兵的辅助,并未从此大杀四方。没有马镫,骑兵在马背上没有着力点,非常容易从马背上摔下来。卫青和霍去病远征匈奴时,许多士兵宁可当步卒也不愿意当骑兵。这是因为骑兵行军时必须用大腿牢牢箍住马肚,很容易就磨得皮破血流。亚历山大大帝从欧洲杀到恒河,恺撒大帝横扫高卢,汉尼拔越过阿尔卑斯山攻入意大利,也都是这种痛苦行军模式。考古发现的最早的马镫是中国辽宁北票市北燕鲜卑贵族冯素弗(公元407—436年)的随葬品。没有马镫,演义里关云长挥动八十二斤重的青龙偃月刀斩华雄根本是不可能的。事实上,青龙偃月刀这种兵器到宋朝才出现,主要用于锻炼臂力,没有实战用途。马镫出现以后,骑兵才发挥出人马合一的冲击力,成为主力军种。各个朝代的强军莫不出自骑兵。李世民的玄甲精骑,辽国的大帐皮室军,金国的铁浮屠,蒙古的怯薛军,明朝的关宁铁骑和清朝的满八旗都是纵横天下的强军。从南北朝之后,游牧民族成为中原王朝的劲敌,屡次入侵中原并多次建立政权。中国朝代更迭之战绝大部分都是北方政权南征。朱元璋是少数北伐成功的个案。明朝军队中也有不少蒙古鞑官(“达官”的辞源)助力。在明成祖朱棣自北向南的靖难之役中,蒙古雇佣军朵颜三卫也起到了不小作用。前面我们提到过,从唐朝中期以后南方经济已经强于北方。但在冷兵器时代,由于缺乏马匹这种重要军事资源,南方始终处于劣势。历史的路径依赖所致,南北政治实力与经济实力的错位一直延续到了现代。欧洲最早的马镫发现于匈牙利境内的6世纪阿瓦尔人墓葬中。阿瓦尔人是中国北方游牧民族柔然人的后代。马镫应是柔然人从中亚草原传播到欧洲的。公元580年,拜占庭皇帝提比略二世改组了骑兵部队,并强调用铁制马镫。马镫在西欧的普及要到公元8世纪,这为9世纪欧洲骑士阶层的崛起创造了条件。法兰克王国的加洛林王朝在应对频繁对外战争的过程中建立了骑士制度。马镫发明以后,北魏的“甲骑具装”重骑兵曾经在面对南朝的步兵时横行一时。考古发现的甲骑具装中的马甲甲片有3000多片,重达40—50公斤。考虑到骑士甲(如明光铠)重量也要25—30公斤,重骑兵对马匹的负重和冲刺能力要求较高。从经济角度来看,轻骑兵的性价比在中国战场上要显著高于重骑兵。更重要的是马种问题,尽管历史上汉武帝曾经到大宛求汗血宝马,但东北亚草原的自然环境选择了体形小耐力强且抗寒能力突出的蒙古马。蒙古马平均肩高在1.2—1.4米之间,体重在300—400公斤之间,负重能力一般。李世民将重骑兵改良为骑士着轻甲而马不着甲的轻骑兵,完成了隋末统一大业。金国的铁浮屠大概是重骑兵在中国的最后辉煌,后来不得不让位于蒙古灵活机动的轻骑兵战术。在欧洲,骑士从一开始就非常注重个人战力,骑士甲从早期的锁子甲和鳞甲发展到后期工艺繁复的板甲。一直到16世纪欧洲骑士都没有放弃重达50公斤的马铠。这背后的原因是欧洲有肩高1.5—1.7米,体重500—900公斤的高头大马,如德累斯顿马和弗里斯兰马。可以想见,东亚骑兵在欧洲骑士面前要矮上一大截,但是打起仗来结果却和个头相反。匈奴、突厥以及蒙古轻骑兵在与欧洲重骑兵的战争中因其战术灵活多变而占尽优势。譬如1241年的莱格尼茨战役中,2万蒙古轻骑兵碾压了以圣殿骑士团、条顿骑士团和医院骑士团为核心的4万波兰联军。尽管如此,欧洲骑士的单兵装备成本要远高于东亚轻骑兵。根据记载,欧洲一套骑士装备的成本大概要相当于20头公牛,或者300—450英亩土地的产出。欧洲的经济作物产出效率低于中国,阿尔卑斯山和比利牛斯山等山脉将西欧平原分割成规模不大的领地。领主显然无力维持大量骑兵的常规开支。于是法兰克王国的墨洛温王朝推行了骑士采邑制度。领主分封一块领地给属下的骑士,而后者必须自备装备和扈从为领土作战。由此形成了欧洲的封建制度。最开始领地并非世袭,骑士亡故时领地需要交还领主。但随着时间的推移,这种非血缘的封建制度逐渐变为世袭。