扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

全球金融危机与全球债务扩张

全球债务扩张与2008年全球金融危机直接相关。美国次贷危机触发了全球金融危机,美国及欧洲国家的金融机构陷入严重的债务危机之中,面临大批金融机构倒闭风险。美国政府和欧洲国家政府为了保持金融系统的稳定,不得不采用政府收购金融机构股权实行国有化和中央银行滥发货币购买金融机构“有毒资产”增加流动性两条措施来救市,使得全球债务急剧扩张,有可能带来全球债务危机。

美国金融危机的根本原因不是股票市场本身,不是因为实体经济出了大的问题导致上市公司的质量恶化,而是场外信贷衍生品市场泛滥发展。美国金融危机纯粹是因为所谓金融创新,创造结构性金融产品所带来的金融泡沫风险。

场外信贷衍生品市场产生于1980年代初期的美国,源于将非市场化或非流通性的资产进行证券化,转化为可进行市场交易的证券。买卖双方签订合同,买方向卖方支付违约保护费或溢价。

买卖双方必须在合同中明确信贷违约事项(Credit Events),包括破产、不能支付、债务重组、拒绝或延期支付等。当信贷违约事项发生后,合同卖方须向买方支付:实物结算时,指金融资产或相应资产面值;现金结算时,相应资产面值与市场价值之差,或者是事先双方同意的支付金额。

我们可以把场外债券市场大致分为两类,第一类是有资产担保型的债券,比如资产支持型债券(ABS)规模从2000年不到1000亿美元,发展到2007年已经接近7000亿美元,增长6到7倍。支持ABS的资产主要是地产按揭贷款、商业地产贷款、汽车贷款、信用卡贷款等,“两房”债券也属于这一个类别。第二类是CDO、CDS等结构型衍生产品,是没有支持和融资保证的,属于衍生性、结构性的债券产品,主要是将信贷违约责任进行打包,然后卖给机构投资者。

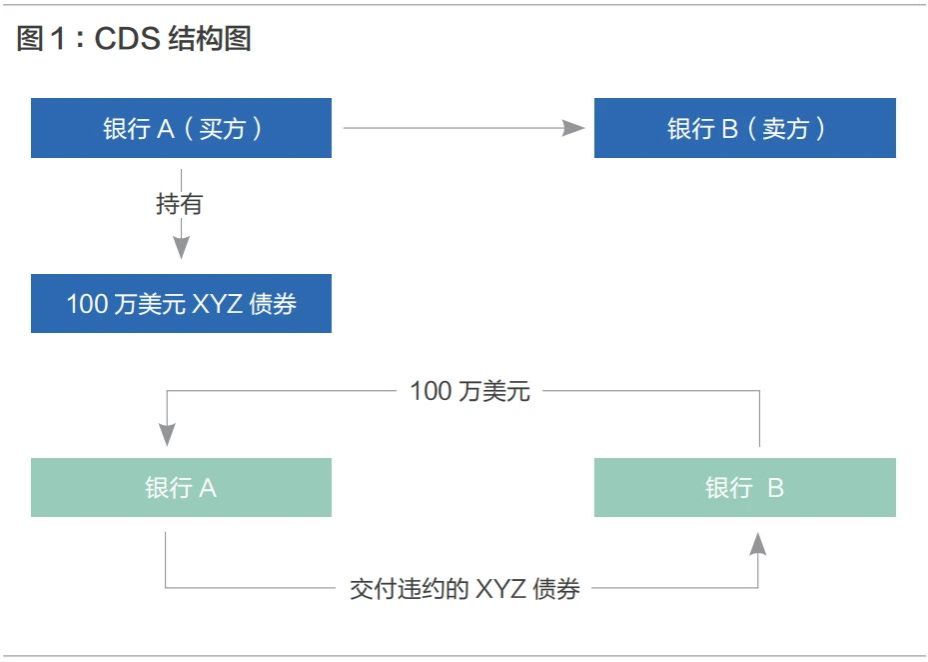

CDS和CDO是指信贷违约互换,譬如银行A持有某种债券一百万美元,因担心该债券会出现不能按期兑付的违约风险,可以将这种违约的可能性打包成一种信贷违约掉换合同卖给银行B。如果债券到期没有违约,银行A支付一定百分比的溢价给银行B,同时可收回一百万美元的投资。如果债券到期违约了,不能兑付,则由银行B支付给银行A一百万美元,银行A把债券违约责任掉换给了银行B。这种信贷衍生品的结构如图1。

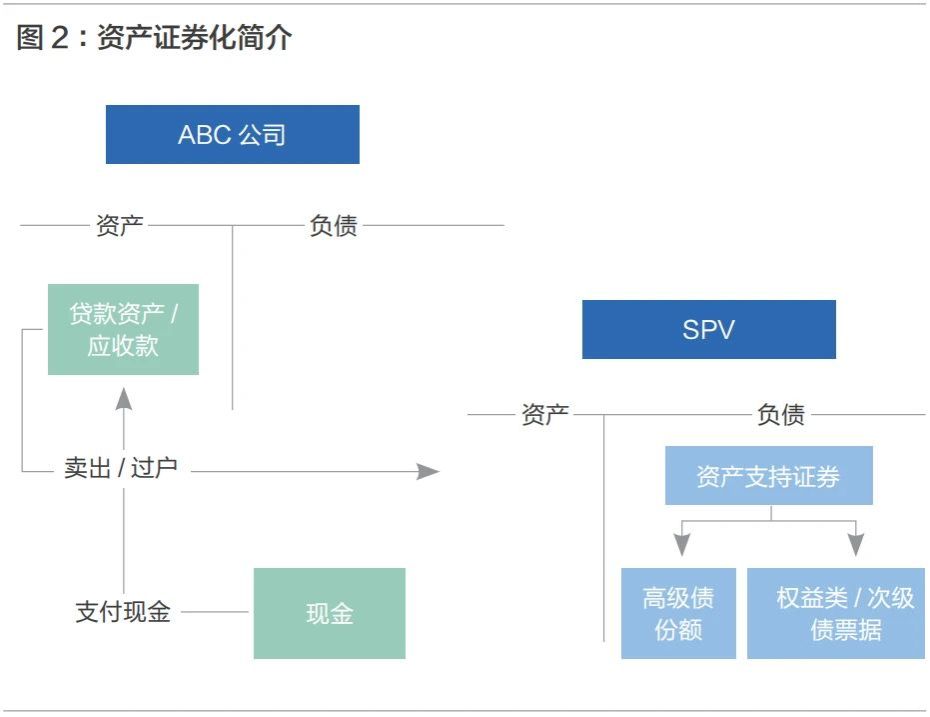

ABS则是抵押资产或不良资产的证券化,通常是由保荐人或发起人将具有现金流的资产出售给特别目标公司(SPV)。特别目标公司发行债券给投资者进行融资,支付购买资产价款,然后通过抵押资产或不良资产的变现或升值获得佣金和溢价。这种金融工具称为资产支持证券(Asset-Backed Securities-ABS),其框架结构如图2。

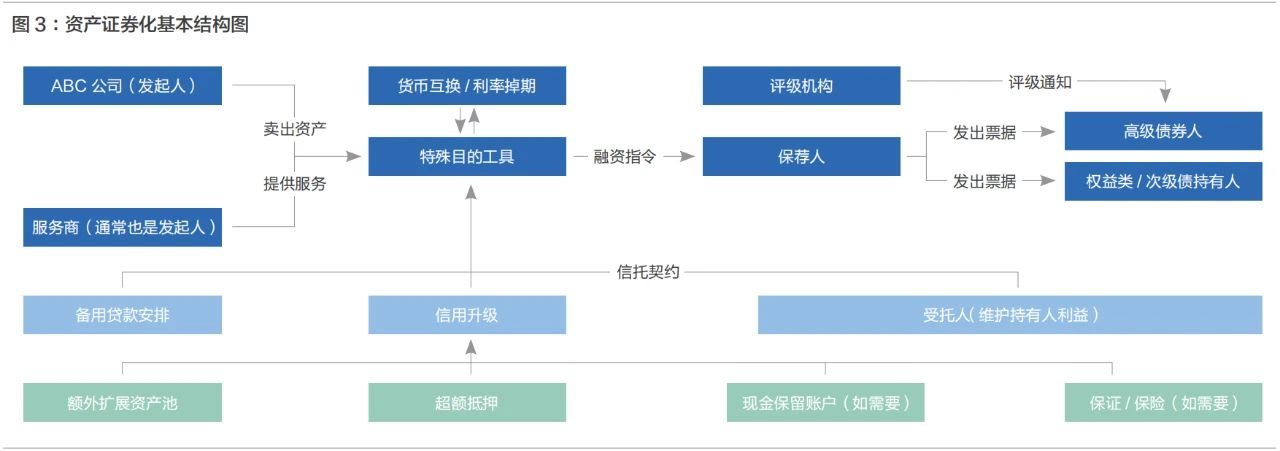

有时候为了提高资产支持证券的信用等级,以便将这些垃圾证券卖给普通投资者,保险公司和信用评级机构也涉足其中,通过提供保险和信用评级,使得证券的等级提高,实质上是保险公司变相承担了包赔风险。复杂的资产证券化产品结构如图3。

场外信贷衍生品发展规模是过度的,这种看似风险可控的金融产品最后成为美国和欧洲国家面临发生系统性金融风险的重要原因。为了化解美国金融机构的风险和救市,美国采取量化宽松的货币政策。

一是2008年金融危机期间美联储从金融机构手中收购大量不良资产,包括购买1.25万亿美元抵押贷款担保证券MBS,解决信贷衍生品CDS和CDO的问题。根据2019年4季度数据,美联储资产中,国债约占54%,MBS约占37%,其他资产约占9%,MBS规模接近1.5万亿美元,国债3.5万亿美元。经过四轮量化宽松后,美联储的资产负债表规模已由8000多亿美元扩大到8万亿美元。近几年来,为了缓解通货膨胀压力,美联储在GDP增速和就业好转的情况下适当进行了缩表,但截至2024年2月,美联储的资产负债表规模仍为7.6万亿美元,缩表进程举步维艰。

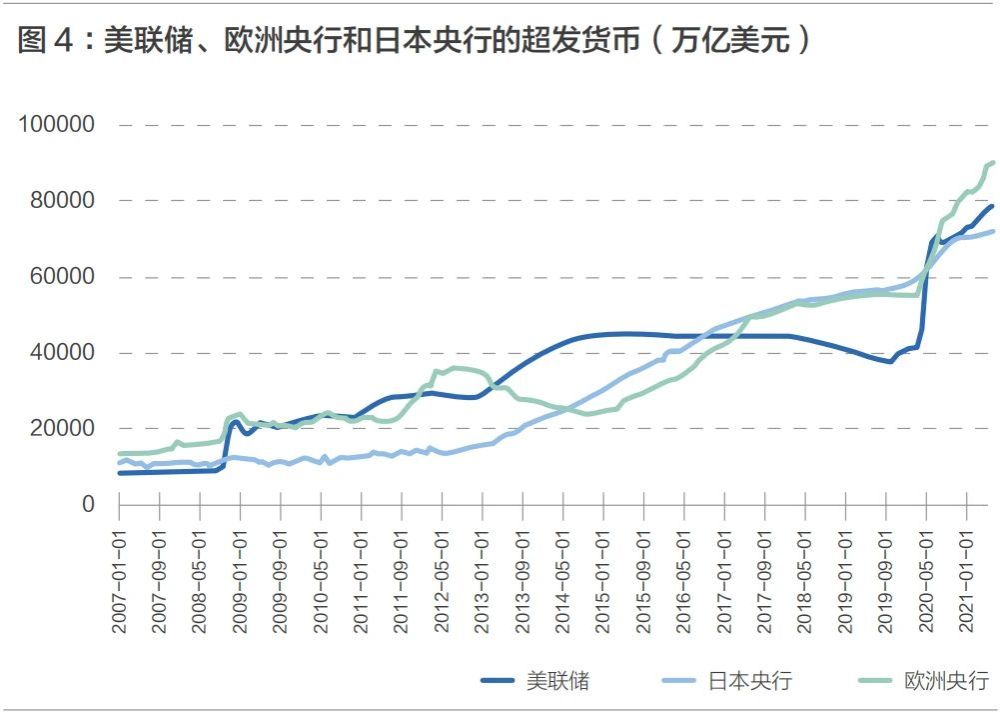

二是美国和其他西方国家央行超发货币(如图4)。2008年以来,欧洲、日本等主要国家跟随美国实行了扩张性货币政策,三大央行资产负债表膨胀近7倍,加剧了全球的货币泛滥。据统计,2008年前美国、欧洲、日本三大央行的资产负债表总额是3.6万亿美元,2020年疫情前是14万亿美元,到了2021年6月猛增至27万亿美元,比起2008年翻了近7倍。

三是美国政府配合货币政策施行扩张性财政政策,在经济下行时期加大财政刺激力度,2008年至今陆续实施了约12万亿美元的财政刺激。截至2024年11月底,美国国债总额突破了36万亿美元大关。美国国债规模从34万亿美元增长到35万亿美元用了半年多时间,而从35万亿美元增长到36万亿美元仅用了3个多月时间,美国国债每年的净利息支出高达2万亿美元,这引起人们对美国财政状况的担忧。

全球债务扩张对全球经济的影响

一是全球债务扩张带来了利率市场风险。总体来看,美联储四轮量化宽松政策,压低了长期利率水平,美国十年期国债收益率曾经从期初的3.8%降至1.3%水平附近,累计下跌了250个BP,但从最新一轮的宽松效果来看,十年期国债利率下行至0.5%附近的历史低位后持续快速反弹,经济复苏和通胀高企背景下,美联储加息政策使得国债长期收益率逐步提高。利率和美国国债收益率的期限倒挂,使得金融机构持有国债资产的息差损失越来越大,隐含的利率风险加剧。

二是全球债务扩张带来了股市泡沫。在货币超发和利率总体不断走低的情况下,2009年以来美股开启了长达12年的牛市,道琼斯指数从8000点附近上涨至接近35000点,累计涨幅达3.3倍;纳斯达克指数从1700点上涨至14500点,累计涨幅达7.5倍。对比来看,2020年以来的最新一轮量化宽松,由于政策反应更及时、力度更大,导致美股主要指数和估值水平迅速抬升,道琼斯指数自低位反弹了近40%,纳斯达克指数反弹了近70%,均创历史新高,而代表大市值股票的标普500市盈率也从16倍拉升至目前32倍,相比之下2008年第一轮量化宽松该指数市盈率仅从14倍增至20倍,量化宽松政策对美股的影响则主要体现在拉升估值水平方面。由于目前估值水平已处于历史95%的高位,美股后续上涨空间有限,如果上市公司的盈利水平跟不上,则存在剧烈调整的风险,那么受益于维护美股12年牛市的财富效应基础也会因此出现动摇。

三是全球债务扩张带来了金融机构因资产错配而产生的倒闭风险。最典型的案例是硅谷银行(SVB)的倒闭。2020年6月至2021年12月的一年半时间,硅谷银行的存款由760亿美元上升到1900亿美元,增幅近2倍。商业银行购买固收产品大多是用可供出售(AFS)和持有到期(HTM)来做会计处理,硅谷银行160亿美元的美国国债用ASF计量,1000亿美元以HTM计量。

随着美联储加息,美国金融机构在低利率时代购买的国债和其他证券投资产品就会在加息周期中资产贬值,市场价格下跌,成为金融体系内的“灰犀牛”。硅谷银行存在资产错配,在存款快速增加的同时加大了自营投资规模,大量投资美债,持有量从40亿美元增加到160亿美元;增持了800亿美元MBS,持有量从200多亿美元增加到1000亿美元。当证券价格下跌和储户挤提时,硅谷银行流动性风险,以及自营投资的账面亏损变成实亏,最终只能倒闭。2023年3月10日,加州金融保护与创新部关闭了硅谷银行,并将美国联邦存款保险公司(FDIC)指定为接收方。FDIC则创建了圣克拉存款保险国家银行,由该银行持有硅谷银行的受保存款。FDIC的标准保险为每家银行的每位存款人提供高达25万美元的保险。

硅谷银行倒闭的原因在于资产错配、存款挤提和美联储加息。美国中小银行都有类似的金融风险。2023年3月12日签名银行也宣布关闭,美股银行股大幅下跌。据统计,美国全国类似硅谷银行的这样中小银行还有200多家,普遍存在资产错配问题,存在系统性的金融脆弱性。美联储在财政部的支持下设立银行期限资金计划(Bank Term Funding Program,BTFP),为银行提供最多1年期按照面值计价的紧急抵押贷款,避免银行出现流动性危机。

应对全球债务扩张的政策措施

从全球债务扩张的趋势看,我国具备实施债务扩张刺激经济的条件。“9·24”以来,金融支持经济高质量发展的政策措施可归纳为“两降”和“两贷”。“两降”即为降利率和降存款准备金率,这是央行常规的政策,是支持性的调节宏观经济的手段。“两贷”的核心是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。

市场普遍看好“9·24”政策,有观点甚至将其归纳为央行的货币政策2.0、3.0版。其核心在于,此次政策是中国央行首次创新结构性货币政策工具,支持资本市场稳定发展。在国际上,美国有量化宽松政策,日本有央行直接购买ETF的政策措施。对于中国而言,央行互换便利操作是与国际对标的机制,这是重大的转变,确立了央行通过货币政策进入资本市场的路径。互换便利操作,并非利率、利息价格浮动指标的互换,设计的不是衍生产品,而是资产的互换。即使互换国债,不增加货币发行量,换回的也是流动性极高的类货币资产。对此要从救市机制、宏观刺激政策、长远的货币资本市场稳定基金的意义上理解。这一政策是长期性的,有很大的弹性空间。

央行刺激经济高质量发展的措施,对于我国而言,是央行货币政策重大转变和创新,也是促进经济发展所需要的做法。我国股市的重大问题之一是估值结构和交易结构严重错配。以沪深300为例,2023年统计结果显示,沪深300总市值为34.7万亿元,其中市值占比53%,交易占比仅有27%,A股炒作中小股的特点明显,是交易结构和估值结构的严重错配。市盈率低是A股市场最大的优势,核心资产的市盈率排在前60%部分的中国资产,其市盈率不到10倍。美国情况正相反,美国的市值排在前50位的股票,占到了交易量的97%。如果中国股市要维持“长牛”,则需要改变错配的结构,当下的低估值是重要的基础或底气。在全球资产定价当中,A股市场当中的优质蓝筹股普遍被低估。

通过刺激股市的方法来刺激宏观经济,是否能够作为一个可用的政策?一种观点认为,刺激过后会造成股市过快上涨,导致发生新的“股灾”;另一种观点认为,可以首先通过刺激股市的政策来刺激经济。对此要客观地分析:从美、日两国央行经验来看,注入流动性来解决股市问题是各国普遍采用的政策:美国通过数十万亿美元刺激股市,日本央行最高峰时有57万亿日元进入股市。从2008年开始,为了解决金融危机的债务问题,美联储实质上通过直接收购美国金融机构手中的CDS(信贷违约互换),资产负债表增加约8万亿美元,同时美联储超额发行货币,目前的超额货币发行量仍较大,达到了27万亿美元。日本的情形是,“安倍经济学”从2012年开始,长期持续地通过央行来购买ETF,几乎买入了日本ETF的80%,相当于股票市值的持股接近6%。从我国目前已宣布的政策来看,“9·24”潘功胜行长提出,只要做得好,“第一期5000亿元,还可以再来5000亿元,甚至可以搞第三个5000亿元”。因此如果将央行向股市注入流动性作为长期国策,则规模不仅限于5000亿。

之所以采用刺激股市的方法来刺激经济,是因为可以针对社会预期经济信心不足、增长放缓的问题。一是要系统地研究股市对经济的长期促进作用。要完善央行的互换便利机制。从国际的历史经验上看,从2008年至今,美联储的一系列货币政策已经持续将近17年;日本从开始实施“安倍经济学”至今也将近14年。央行的互换模式,也要成为长期坚持的政策。日本的经验是央行购买ETF进入股市。而中国是由证券公司、基金公司和保险公司,直接与央行对接互换。机构方面研究成熟后,再上报相关方案,是内部决策过程。日本央行买ETF,则是通过公开的招标,有一套完整的制度和衡量指标。若要刺激市场、购买ETF时,则需要考虑七个以下因素。其一,购买指数ETF的范围,央行互换的是全市场5000只股票,还是蓝筹、上证50、中证1000,或是中证500,覆盖范围是需要考虑的方面。其二,市值的流动性指标。其三,费率的竞标。其四,追踪误差和效果,需要测算提振股市的误差程度。其五,发行上的信誉,包括诚信尽责以及职业操守,要防范救市资金在职业操守上的风险。其六,对于市场的影响。其七,考虑综合政策目标。对于上述问题应如何考虑,有大量需要去研究、政策完善之处,是后续长期的政策过程。

二是完善股票发行注册制。全面实行股票发行注册制,核心是解决股票发行的供需平衡问题,发挥市场在资本配置中的决定作用,企业能否上市,股票能否发行成功由市场决定。首先,要健全注册程序与内涵,无论是交易所审核,还是证监会注册,都不对企业能否上市进行实质性判断。要健全以招股说明书作为法律文件的注册审核制度。注册制的核心在于信息披露,发行人是确保披露信息真实、准确、完整的第一责任人,中介机构通过尽职调查协助发行人制作招股说明书,对发行人信息披露资料承担核查验证和专业把关责任。监管部门进行注册审核的重点应在于招股说明书信息披露的完备性审核,着重关注发行人是否依据证券法及上市规则进行了全面披露。其次,健全询价机制。完善股票发行承销定价市场化机制。最后,强化违反信息披露要求的法律处罚制度。全面实行股票发行注册制,必须健全严厉的法治体系,必须围绕着虚假信息披露、勤勉尽责诚信责任不到位和恶意炒作新股上市交易等违法违规行为完善相关的行政、民事和刑事处罚制度体系。要明确制定严厉的股票欺诈发行诉讼司法审判制度。

现在征订全年刊和三年刊,

即享超值优惠!