上世纪80年代,以英国和美国为代表的发达国家开始新一轮收入分配差距持续扩大的过程。几乎所有的发达国家都出现了经济不平等程度上升的问题。这表现为劳动报酬份额的下降、工资收入差距的扩大、个人收入差距的扩大以及家庭财产分配差距的扩大等。在一些国家甚至出现了不同时期、不同程度的两极分化的现象。

一些发达国家收入不平等长期持续的恶化,无疑冲击了其经济发展的进程和社会的稳定,甚至导致一些国家频繁出现社会动乱。历史的经验表明,一个社会贫富悬殊带来的最直接后果是社会分裂。这种分裂先是表现在个人收入和财富分配上的差别,然后是不同人群人力资本上的差异,然后是生活方式的不同,最后是价值观的差异和矛盾。这种差异和矛盾会有不同的外化形式,或者以种族差异表现出来,或者以性别差异表现出来,或者以区域差异表现出来。随着财富分配不平等带来的社会矛盾的不断积累和激化,社会将进入到一种易发社会冲突的状态,最终会演变为一种持续冲突的状态。近年来,美国及一些欧洲国家出现了社会冲突和动乱,在很大程度上说明了这一点。

经济不平等的原因

有关收入差距和财富差距变化的统计数据看上去是一目了然,但是,对其背后原因加以解释却并非易事。经济不平等的变化受到各种因素的影响,它是在社会和经济变化下的一种结果,又是各种制度和政策相互作用下的一个产物。正如皮凯蒂等人在分析法国上世纪初以来收入和财富分配变动时指出的,不平等经历了很多演变,这些演变是历史事件和政治决策的混合结果。

面对工资、收入、财富分配不平等的严重化趋势,一些学者也在试图发现其中的原因并加以解释,虽然这是一项困难的、难以达成共识的工作。我们可以从大量的研究文献中概括出几点共识。经济全球化,特别是资本全球化,日新月异的技术进步,以及政府公共政策的巨大变革是导致发达国家财富分配两极化的主要原因。它们不仅改变了全球的利益分配格局,对国与国之间的利益分配产生了影响,也对发达国家内部的收入分配和财富分配产生了重大影响。

全球化,资本流动与财富分配

过去几十年全球化进程表明,经济全球化主要还是商品贸易和资本的全球化,特别是资本的全球自由流动。资本流动的一般趋势往往是从发达国家流向发展中国家,从资本相对过剩的国家流向资本相对短缺的国家,从资本收益率低的国家流向资本收益率高的国家。而且,在劳动力不能在国际间自由流动的情况下,资本的国际间流动会带来国际间劳动力就业的变化,资本流出国会失去就业机会,而资本流入国会增加就业机会。特别在一些发展中国家存在劳动力过剩和劳动力成本低廉的情况下,发展劳动密集型产业对于资本来说可以获得更高的回报,也就吸引着更多外来资本进入。这样一来,这些发展中国家的经济有了更高的增长率,劳动密集型产业有了大发展,就业率大幅度上升。在贸易全球化的条件下,这些国家将劳动密集型商品出口到发达国家,而且由于其具有价格低廉的竞争优势,会不断增加出口,自然替代了发达国家本国生产的产品,导致了发达国家低技术工人的就业困难和工资水平的下降,从而进一步导致了工资差距、收入差距和财产差距的扩大。从全球的视角来看,发达国家往往都是资本输出国,又是劳动密集型产品的进口国,它们的资本会从资本全球化过程获得丰厚的收益,而它们的低技能工人却在贸易全球化中受到伤害,他们的就业变得越来越困难,工资水平停滞不升,甚至有所下降。因此可以说,在现有的国际经济结构和资源分布情况下,发达国家资本输出对于资本是一种好事,但是对其国内的低技能劳动力并非是好事。这也是为什么从2010 年开始西方国家出现越来越多的游行示威,掀起了一股又一股的反全球化浪潮。

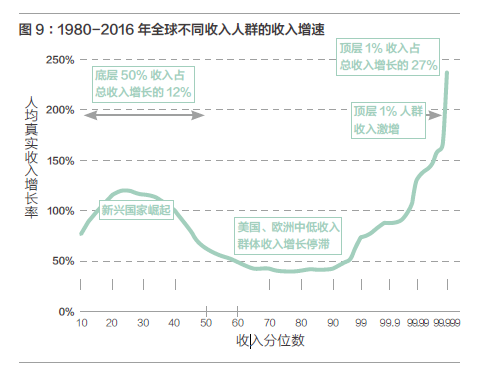

上述观点的一个证据是全球收入分配格局的变化。图9 是学术界热议的“全球不平等增长大象曲线”(Elephant Curve of Global Inequality and Growth) 。全球化带来了收入增长效应,而这种效应对于不同国家有所不同。在全球人口收入分布中,低收入人群主要分布在发展中国家,尤其是新兴市场经济国家,而他们在全球化过程中是收益者,享受到了更高速度的收入增长;而中等收入人群则主要是发达国家中的低收入人群,他们受到失业和工作不稳定的影响,其收入增长是相对缓慢的;高收入人群主要是发达国家中的高收入群体,全球中的巨富人群,他们则是全球化中的最大受益者,其收入增长速度高出全球平均水平几倍(Alvaredo 等人, 2017)。

高科技与财富分配

引起发达国家财富分配不平等上升的另一个诱因是高科技的加速进步。从长期看,科技进步对经济发展和社会进步具有积极意义。然而,从短期看,科技进步对就业的影响、对工资增长的影响具有一定的不确定性。从现实来看,一些发达国家的科技进步对劳动力市场的冲击是显而易见的。发达国家有着更强的科技创新能力,又有雄厚的资本实力作为支撑,科技进步更容易影响到经济和社会的变化,也会影响到收入分配格局的变化。从20 世纪90年代开始,一些研究文献(B o u n d a n d J o h n s o n 1992; Katz and Murphy 1992; Levy and Murnane 1992)把劳动力市场出现了明显的工资差距上升现象归因于技术进步,尤其是计算机的广泛使用。生产过程的自动化消除了部分工作岗位,或者提高了这些岗位所需的技能水平,从而不成比例地增加了生产过程中对资本和高技能劳动力的需求(Acemoglu 1998)。

同时,高科技带来的一些新兴产业的快速发展,推动了产业结构和就业结构的改变。新兴产业的快速发展离不开新技术进步和资本的共同作用。更准确说,新技术进步带来了潜在的市场机会,而资本却是将这种潜在机会变为实际利益的驱动器。在资本的支持下,新兴高科技企业为了吸引高技术人才、积累人力资本,会不断提高其工资水平和增加激励手段。于是就出现了高科技企业高端技术人员收入报酬不断上升的现象。另一方面,新兴行业的快速发展自然会影响到传统行业。当产业结构发生急速变化时,就业结构由于受到劳动力自身禀赋的牵扯不能作出及时的调整,也会在不同程度上影响到传统产业工人的就业和工资水平。

新技术进步对劳动力市场带来的另一个冲击是机器替代劳动。以自动化和人工智能为代表的技术进步提高了人类的生产力并创造出了更多的财富,但伴随的代价就是不断增加的失业和(财富)不平等。一些研究发现最易于被新技术机器替代的职业是那种在流水线上的工人、办公室的文牍职员以及从事重复性、常规性劳动的员工(Autor, Levy and Murnane, 2003), 而这些人员大多是中等收入群体。他们失去工作以后,即使重新找到工作,其就业的稳定性和工资收入水平也会大不如以前, 成为低工资收入人群。随着科技的进步,企业会减少对常规型劳动的投入,而增加对非常规型劳动力的需求。因此,在劳动力市场中,高收入人群(如经理人)和低收入人群(如服务员)的就业比例上升,中等收入人群(如工厂工人)的就业比例下降,从而导致“工作极化”的现象(Goos and Manning)。

基于上述研究,学者们几乎达成一致观点,认为正是技术进步,特别是技能偏向型技术进步和任务偏向型技术进步增加了劳动力市场上对高技能人群的相对需求,从而加剧了工资收入不平等。

公共政策与收入差距

一些发达国家收入差距扩大的第三个原因是其国内公共政策导向发生了转变。这些国家在上世纪60-70 年代形成的慷慨的社会福利制度,到了80 年代受到诟病。为了提高效率,提升国家的经济竞争力,它们对其税收和福利制度进行了整改,以适应全球市场的竞争。减税和削减社会福利的支出几乎成为所有高福利国家的不二选择。另外,政府的公共政策变化也是导致收入差距扩大的重要原因。这一点在美国诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨(J. Stiglitz) 教授的近期著作《不平等的代价》(The Price of Inequality) 中进行了很好阐述。他认为美国贫富差距的扩大,有市场的力量,更主要的是由政府政策导致的。一些公共政策的变化使得收入和财富的分配越来越有利于富人,越来越不利于穷人。这些变化包括对金融部门的放松管制,不断弱化公司治理制度,为富人提供寻租和获取垄断利润的政策和规则,以及取消或削弱针对中低收入人群的福利补贴,等等。不言而喻,这些政策的最大受益者是高收入阶层,而受到伤害的是中低收入阶层。

一些国家的实证分析证据表明,劳动力市场的政策法规(如最低工资、工会组织和社会保障)往往会改善收入分配状况(Calderón and Chong 2009; OECD 2011)。然而,为了提高国际市场的竞争力,发达国家进行了劳动力市场制度改革,采取了更加灵活的劳动力市场政策。这方面的改革在一定程度上引起了工资收入差距的扩大。与此相关的一项制度改变是工会组织的衰弱。越来越多的研究表明,工会人数(劳动者中工会成员占比)的下降会削弱劳动者的相对议价能力,从而加剧工资不平等(Frederiksen and Poulsen 2010; Wilkinson and Pickett 2010)。

发达国家在减少社会福利支出的同时,也在进行税收改革,而这方面的改革主要表现为对高收入人群的减税。这在一定程度上扩大了收入差距。如德弗罗等人(Devereux et al,2002)发现从20 世纪80 年代开始,欧洲各国政府都减少了它们对利润和资本的税收,并逐渐降低税率。艾格等(Egger et al,2019)考察了1980 年至2007 年间全球最大的65 个经济体的年度劳动所得税数据,他们发现自20 世纪90 年代中期以来,全球化使得高收入者的相对税收负担下降了,尤其是对于OECD 国家而言。除了劳动所得税外,企业的税制改革也会导致了收入差距扩大。那拉雷德等人利用美国各州的数据发现,企业税率的降低会加剧三年内的收入不平等(Nallareddy et al,2018)。

高度经济不平等的不良后果

从2008 年的国际金融危机发生以来,在美国等发达国家抗议财富分配不平等的游行示威接连不断。如2011 年始于美国,而后在全球蔓延的“占领华尔街”运动,发出了反对社会财富分配不公、不满政府补贴大企业的呼声,呼吁政府增加对民生支出,增加收入再分配的政策力度。又比如,今年美国警察暴力执法致黑人死亡事件引发的“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)的全美抗议运动,它不仅仅是一场反对种族歧视的抗议运动,也是底层民众对长期社会财富分配不公的一种抗争。当一个社会存在过大的财富分配差距,存在着制度层面上的分配不公,一些其他社会矛盾就会更加凸显出来,就更容易引发社会冲突,小冲突积累起来就会演化为大冲突。

随着发达国家经济不平等问题愈发突出,相关的研究成果也愈来愈多。特别是在经济不平等对经济和社会发展的影响方面涌现了一批值得关注的研究文献。我们将从以下三个方面对重要的研究文献加以梳理和概括:经济增长与效率、人力资本和社会资本,并从中强调降低经济不平等的重要性。

对经济增长与效率的影响

越来越多的研究证据表明,收入和财富分配的不平等会导致更多的寻租行为。在高度经济不平等的社会中,富人的话语权和对政治决策的影响力会越来越大,他们会利用自身的社会地位和影响力对政府部门和官员进行游说,说服政府引入一些更加有利于其经济利益的政策和干预措施,或者说服政府放松管制,从而获得超额利润和额外利益。更为可怕的是,在法治不健全的社会中,寻租行为会带来一种恶性循环,即“寻租- 设租- 寻租......”。寻租者为了获得更大的利益,通过贿赂来左右政府官员的行为,而政府官员为了与寻租者分享租金,会人为地设定一些给寻租者带来寻租机会的规章制度。这也是通常所说的“政商勾结”损害公众利益的问题。不言而喻,寻租行为不仅会带来社会不公平问题,也会导致经济效率降低。

还应该看到,一个社会的高度经济不平等导致家庭金融债务的增加,从而带来通货膨胀和加剧社会不稳定性,这也会对经济造成长期的损害。比如,库姆霍夫(Kumhof)和兰西埃(Rancière)等人的研究表明,收入不平等至少在一定程度上导致了美国金融债务的增加。卢诺吉(Lucchino)等人认为收入和财产分配不平等可能会通过增加债务和过度消费而引发金融危机。为什么收入不平等会引发过度消费和债务增加呢?威尔金森(Wilkinson)和皮克特(Pickett)认为收入不平等会带来人们社会地位的竞争,不同收入阶层的人会花更多的钱来获得自己在同龄人中的地位,低收入人群为了维持高消费可能会被迫借钱,这会造成他们更高的债务水平。

高度的经济不平等还会降低劳动生产力。相关的研究表明,降低低收入工人的工资对生产力的负面影响,要比提高高收入工人的工资对生产力的正面影响大得多。这意味着,工资不平等的加剧会降低生产率。斯蒂格利茨(Stiglitz)的研究发现,员工的工作效率受到他们认为自己的薪酬是否公平的影响。因此,不公平的高管薪酬制度在扩大收入差距的同时,也会降低普通员工的工作效率。此外,斯蒂格利茨还发现,如果工人的工资低到只能勉强维持基本生活开支,他们的工作效率就会进一步降低。这是因为这些工人投入了部分精力来处理物资匮乏的问题,而这些精力原本可以用于工作中。

从长期来看,收入不平等会缩短一个国家经济增长的持续时间。伯格(Berg)和奥斯特里(Ostry)利用货币基金组织的数据发现,如果将拉大美洲和亚洲新兴市场国家的收入不平等程度降低一半,可以使其经济增长的持续时间延长一倍以上。

对人力资本积累的影响

按照人力资本理论的解释,人力资本主要有三种构成部分:教育投资获得的认知能力、健康状态、劳动力通过流动获得的能力。这里我们主要讨论经济不平等对个人受教育程度和健康状况的影响。

研究收入不平等对受教育程度影响的论文可以分为宏观领域和微观领域两大类,这两类文献都试图提供实证或理论支持这样一个观点:即不平等的社会可能会损害教育投资。在宏观领域中,佩罗蒂(Perotti)发现社会越平等,人们对教育的投资就越高。米歇尔(Michelle)和布莱恩(Brian)研究了美国1908 年至1995 年的数据,他们发现美国大学入学率与收入不平等之间存在显著的负相关关系,这一结果支持了低收入家庭的后代由于贫困而无法接受高等教育的观点。在微观领域中,卡梅隆(Cameron)和赫克曼(Heckman)发现,比起资助小孩上大学,家庭收入在培养孩子能力、使小孩获得上学机会等方面发挥了更重要的影响。布兰德(Blandern,2004)利用英国的数据证实了家庭收入与后代的受教育程度存在显著的正向因果关系。

与受教育程度不同,现有的文献一致认为随着经济不平等程度的上升,社会总体的健康水平会显著下降。关于不平等程度与健康水平的这种关系,存在三种解释机制。第一种机制是绝对收入假说,这种假说认为一个人的健康状况随着个人收入的增加而改善,但是改善的程度是递减的。这意味着,把一美元分配给穷人比把一美元分配给富人得到的健康收益更高。因此,把收入从富人向穷人再分配可以提高整体的健康状况。第二个机制是相对收入假说,该假说认为一个人在国家内的相对收入会影响他的健康状况。因为较低的相对收入会增加生活压力,长期生活在强压之下会给人们的身心健康带来伤害。最后一个机制与社会环境的作用有关,收入的不平等会导致暴力的增加、死亡率的上升,同时也会加大人们的生存压力,最终导致健康水平的下降。

对社会资本的影响

社会资本这个术语起源于社会学家布迪厄(Bourdieu)的著作,它指的是一种可以促进社会成员相互信任、相互合作的良好文化。社会异质性不利于社会资本的积累,这一观点得到了学术界的广泛认同。通常,社会异质性指的就是经济不平等,有时也指种族、民族的不平等。有几种机制可以解释经济不平等与社会资本之间的关系。首先,个体不喜欢异质性,人们更喜欢与属于同一阶层的人接触。在异质性的社会,个体的接触比同质社会少,因此合作和信任的水平也比较低。其次,当资源分配不均时,穷人在社会中会感受到富人的压迫,这就导致了收入分配底层的人对富人产生不信任感,从而阻碍了社会资本的形成。最后,严重的经济不平等可能还会影响人们对未来的信心,从而降低社会资本水平。

大部分跨国研究得出的结论是,当收入不平等程度较高时,社会资本水平往往较低。例如,奈克(Knack)等人利用29 个国家的数据,证实了国家层面的收入不平等与公民合作、公民信任水平呈现显著的负相关。利(Leigh)的研究发现,收入不平等与种族异质性对社会信任水平都有负面影响,并且收入不平等的影响要大于种族异质性的影响。一篇具有代表性的文献来自于阿雷西纳(Alesina)等人,他们利用美国1974-1994 年的数据证明了社区异质性对社会资本的负面影响。在控制了个人和社区特征以后,他们发现生活在种族更加多样化和收入更加不平等的社区,会降低个人的社会资本。

对中国的启示

最后,对于中国来说,一些发达国家财富分配中出现的问题应该引以为鉴。在过去40 多年中,中国也经历了一段时期的收入差距扩大的过程,虽然最近几年收入差距扩大的趋势有所缓解,但是收入差距仍处在一种高位水平。而且,最近20 年中国居民财产积累速度惊人,财产分配差距急剧扩大。在这种情况下,中国的相对贫困问题变得愈发突出。我们在过去之所以没有出现大规模的社会冲突,除了强力的维稳手段外,更重要是高速经济增长,使得许多中低收入人群也分享到经济发展的成果。当未来经济趋于中低速增长时,加上外部冲击因素的增多,中低收入群体能否从经济发展中获益就是一个问号,在过大的收入差距和持续存在的收入分配不公得不到有效解决下,是否仍能保持社会稳定也是一个问号。为了消除这些疑问,我们必须加快收入分配制度改革。在初次分配领域,重点是解决市场不完善和扭曲造成的利益分配不平衡问题,而在再分配领域,重点是强化税收的收入分配的调节机制,完善社会保障制度,缩小社会保障制度的差异性,加大对低收入人群和相对贫困人口的转移支付的力度。

一些发展中国家的经验表明,只要政府有决心解决收入分配问题,是可以做到的,而且能取得较好的效果。不同国家收入差距的变化原因有所不同,除了受到全球化的影响之外,更多的是国内经济和社会体制,及其公共政策的影响。在几个新兴市场经济体中,有的国家出现了收入差距扩大的过程如中国和印度,也有国家在近10 多年出现了收入差距的缩小过程如巴西。在上世纪80 年代,巴西收入分配的基尼系数曾超过0.6,然而从本世纪初开始,巴西的收入差距逐步缩小,在2000-2011 年期间基尼系数的年均变化率为-1.3%。一些研究文献表明,巴西取得这种结果的主要原因是高等教育发展和再分配政策力度的提高。高等教育发展大幅度增加了劳动力市场上技术人员的供给,从而缩小了高技能员工与低技能工人之间的工资收入差距。政府对低收入人群增加转移支付又进一步缩小收入差距。

总之,我们应该从现在起未雨绸缪,改变发展理念,加快收入分配制度改革的步伐,尽快建立更加公平的收入分配制度,顺利走向“共同富裕”的发展道路。