2020年,新冠疫情暴发导致全球经济骤然停滞,在人类历史里,新冠疫情作为一场卫生危机,本身远非“空前绝后”,然而由此引发的经济领域政策反应却可谓“史无前例”。为挽救遭受重大冲击的经济体系,主要经济体均在短时间内出台了大规模救助政策,金融危机后首次登上舞台的非常规货币政策,在其中扮演的支柱角色尤为引人注目,也激发了关于货币政策是否发生颠覆的讨论。本文在归纳后危机时代货币政策特点的基础上,梳理货币政策要素在历史沿革中的“变”与“不变”,提出非常规货币政策对经济和金融政策的启示。

2008 年国际金融危机暴发后,欧美央行推出以量化宽松为代表的救市政策,央行借贷便利(Lending Facilities) 和资产购买项目(Asset Purchase Programs) 等工具实施范围和力度大幅拓展。同时,量化宽松和低通胀环境进一步压低市场利率,日本和欧洲地区的央行开始实施负利率政策,辅以影响中长期市场预期的前瞻性指引(Forward Guidance),这些新的政策措施被称为非常规货币政策(Unconventional Monetary Policy,UMP),成为描述后危机时代货币政策的新名词。从实施过程和作用来看,主要有以下特点。

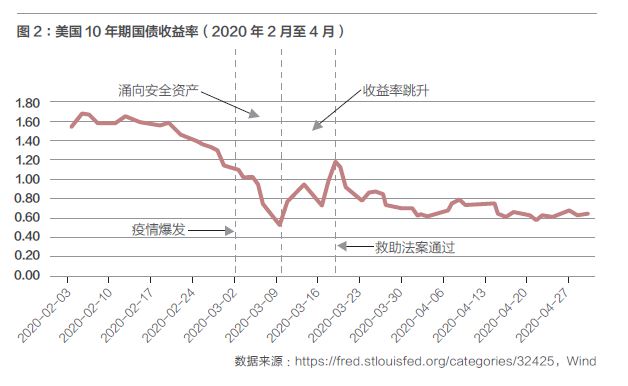

一是资产负债表工具成为货币政策实施重心。自上世纪80 年代以来,欧美国家货币政策普遍以短期同业利率为政策目标,央行通过公开市场操作调整银行体系流动性,引导银行间资金利率向政策利率靠拢,进而向不同期限和种类的金融资产传导。金融危机后,政策利率传导作用边际削弱,央行大幅扩大了直接购买金融资产的力度和范围,调节金融市场流动性,维持金融市场的正常运转,央行资产负债表大幅扩张(见图1)。本轮疫情后的货币政策措施更显示这种趋势,疫情在全球暴发后,市场对于主要经济体出台货币政策调整的期待非常强烈。美联储在3 月中旬将政策利率区间下限降至0,但市场继续动荡,甚至还出现美国国债收益率大幅震荡的罕见危机迹象。在3 月下旬出台CARES 法案后,央行信贷工具和资产购买计划的效果立竿见影(见图2)。

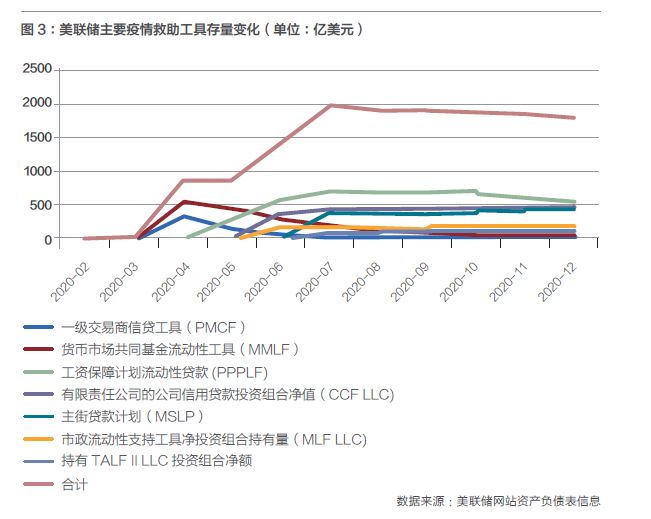

二是货币政策传导机制从无差异间接性转变为针对性直接性。广义而言,央行资产负债表工具并非新生事物,公开市场操作和贴现几乎与现代金融历史同样悠久,美联储在大萧条前就将公开市场操作作为主要政策工具。但是在2008年国际金融危机前,公开市场操作的主要目标是引导市场利率向政策利率靠拢,政策工具主要是短期回购,面向合格交易对手为主的金融机构。央行虽然经历资产负债表伸缩,但只是通过银行体系流动性充裕度进行传递,传导是间接的,央行也不直接介入对特定类别信用资产的购买。因此对于发行信用资产的债务人,这种传导机制是无差别的。危机后非常规货币政策的重要变化在于,央行直接购买信用类金融资产。如金融危机后美联储向大型金融机构提供贷款支持工具防止其破产,其中向AIG 提供的资助额度就接近2000亿美元。此外,美联储自2008 年11 月启动抵押证券购买计划后,持有的抵押证券在2011 年高峰期间达到近2 万亿美元。本次疫情后美联储再次创设的多种流动性支持工具和信贷工具,除了向包括中小企业服务局救助计划提供贷款支持外,还引入了直接针对企业的贷款工具(见图3)。至此,货币政策也已经由间接传导变为直接输血,对于债务人的支持方式也由无差别化变为有针对性的支持。

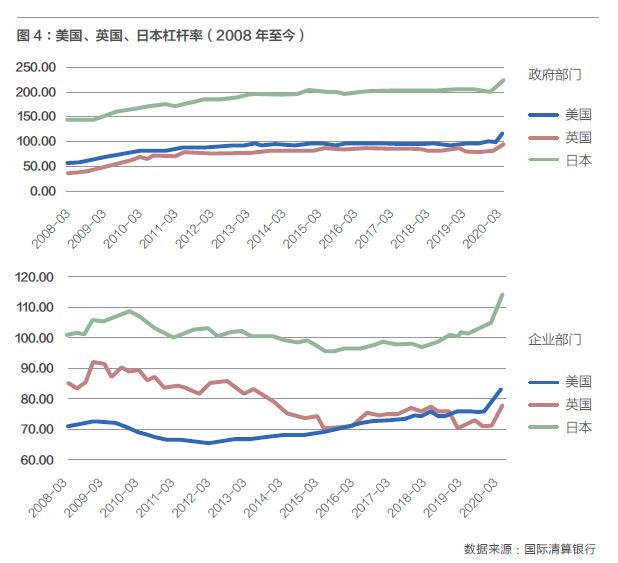

三是债务承担人从私人部门转向主权。危机后,一些国家财政当局为救助问题金融机构或企业发行国债,而央行持有数量上升。同时,在后危机货币宽松条件下,发达经济体并未实现整体去杠杆,而是为了维持企业部门杠杆水平稳定,不断推高了主权部门的债务水平,呈现出政府部门承接债务的特点(见图4)。

非常规货币政策业已成为术语,但是对于非常规货币政策似乎从未有过严格的界定。诚然,非常规货币政策在形式上以资产负债表工具的扩大化和长期化为特点,但是在中央银行历史上,货币政策中介目标时常变化,不同政策工具之间还有复杂的关联作用。一项货币政策在某个特定时间节点上可能被视作“非常规”,但从历史周期来看,则近乎“旧瓶”与“新酒”的结合。为了辨析后危机货币政策的非常规之处,这里选取三对货币政策的重要关系作分辨。

一是政策目标的短期性与长期性。长期以来,货币政策都被认为具有短期特征,中介目标代表中央银行对近期金融市场利率水平的期望,对金融市场的介入引导也以短期操作为主,并服务于实现短期中介目标。危机后政策工具操作目标开始延伸到长期资产,这也是被认作非常规的重要原因。但是从历史来看,货币政策的实施和影响并不局限于短期。一方面,货币政策目标和工具一直是游走于短期与长期之间的。在早年金本位时期,真实票据理论盛行,作为央行主要政策工具的贴现率,其设定目标是短期调节,但是在实践中这种目标却并非墨守成规。例如,美国在大萧条后开始实施长时间的“收益率曲线控制”(YieldCurveControl,YCC),一直延续到1951年,其中就包含以购买长期国债方式维持各种期限国债的目标利率水平。因此,政策作用期限并不是非常规的区别特征。事实上,疫情后美国大幅扩大“非常规”工具力度,但是美联储持有的5年期以上证券占比反而从2013年的77%降到40%。另一方面,货币政策对金融市场乃至经济体系的影响也不限于短期。近年来已有长周期实证研究发现,政策利率水平会影响金融市场供需弹性,并且会进一步影响到中长期供给需求的均衡水平。

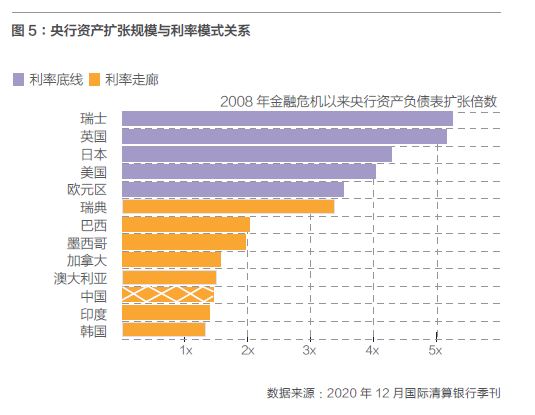

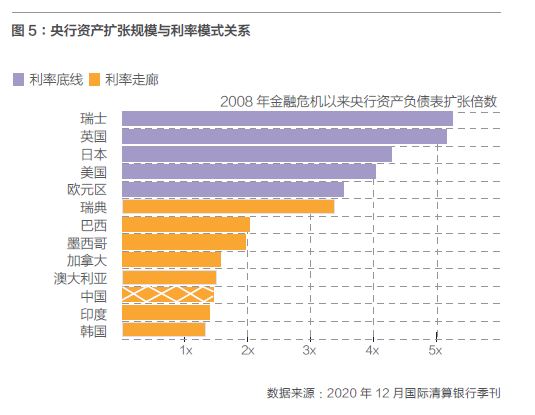

二是货币政策目标兼具数量和价格两重度量。非常规货币政策重心转向资产负债表工具,隐含前提是常规货币政策以价格为中介目标。但是从历史来看,数量和价格并非货币政策常规与否的标准,货币政策中介目标既存在变化交替,两者还会产生互相作用。首先,价格和数量曾交替作为中介目标。以美国货币政策中介目标历史为例,《联邦储备法》规定,联邦储备银行目标是维持富有弹性的通货,并提供商业票据再贴现实现该目标,此时贴现率是其主要政策工具。1971年布雷顿森林体系终结,黄金约束废止也标志着信用货币时代到来,货币派生扩张模式发生重大变化。而此时适逢1970年代严重滞涨,货币主义影响加大,1979年新任美联储主席沃尔克宣布将银行准备金数量作为货币政策中介目标。到1990年代初,美联储再次将联邦基金利率定为中介目标。其次,价格与数量的管理是关联挂钩的。在沃尔克将准备金数量作为政策目标的时期,联邦基金利率依然是重要的基准指标。之所以放宽基准利率的区间,主要是为治理通胀带来的利率上升和波动预留充分空间,货币当局依然通过公开市场操作的方式维持预期利率水平。在价格型政策主导时期,央行也同样是通过公开市场操作调整超额准备金水平来推动实际利率趋近目标水平。危机后货币政策的转向,并不代表政策利率退出舞台。一个重要原因是,央行资产购买使得银行体系流动性高度充裕,银行拆借利率的价格弹性大幅萎缩,央行难以仅通过调节银行流动性状况来传导政策利率,欧美央行原来运行的利率走廊效用递减,开始进入“利率底线”模式(见图5)。

三是均衡利率与市场利率的关系和反馈机制需要反思。关于常规利率型货币政策另一个焦点是政策之锚(Anchor)。在动态均衡理论指导下,20世纪80年代以来,央行普遍以均衡利率(自然利率)作为货币政策的锚定基础,泰勒规则是其简化形式。

这一公式广为熟知,其核心含义是市场利率对于均衡利率、通胀和就业水平的反馈。在政策指引上,央行根据储蓄-投资动态均衡推算自然利率,并按照实际通胀水平的偏离程度调整利率水平。但是这种方法隐含了两个前提。首先,均衡利率应当准确估算。自Wicksell在1898年提出这一概念雏形以来,估算均衡利率的模型层出不穷。大部分模型都默认,均衡利率作为一种理想状态抽象利率,应当是货币中性的,只受到劳动生产率、工资水平、产出等非货币因素影响。发达经济体在1990年以来经历均衡利率持续下降(见图6),一般认为的理由包括有效需求下降、技术更新速度变慢、人口老龄化以及全球化分工下工资水平出现上升黏性等。然而,2008年国际金融危机的警示表明,受货币推动的金融资产价格波动可能对均衡过程产生扰动。传统经济循环的模式可以归纳“储蓄-投资-增长-收入-消费”,金融资产只作为连接储蓄与投资的桥梁,其理论上的供需平衡点决定均衡利率。但在货币因素助推下,股票、房地产等资产价格也会成为独立的增长因素,并产生“储蓄-收入-消费”的直接循环模式。金融资产价格本身就带来直接的收入变化,并因此直接影响投资和消费增减,无需借助生产也可以产生独立循环。由于金融资产价格与货币供给密切相关,这表明货币供给与其他经济主体共同成为经济均衡的重要组成部分,而以货币中性前提估算的均衡利率,其准确性存在重大疑问。第二个问题来自于通胀水平对供需失衡能否及时作出反馈。按照泰勒规则,实际产出高于潜在产出时,经济过热会引发通胀高企,并提示货币政策进行调整。但是金融市场的发展似乎对此提出了挑战。最具代表性的现象是,发达经济体自1980年代通胀治理成功以来进入持续低通胀、低利率周期,而金融资产价格却持续上升。这种现象在最近5年尤为明显,特别是2020年3月各国央行出台大规模救助后,主要市场股市一路飙升,目前美股主要指数都超过了疫情前水平并处于历史最高位,与大部分经济学家持有的未来通缩预期明显相悖。这又反映出均衡理论中一个受到忽视的现象,由于通胀水平没有体现金融资产价格变化,货币供给在抬高金融资产价格时,通胀水平却依然保持温和,政策利率无法作出反应和调整,从而形成均衡利率过低的错觉。由于通胀无法对金融资产泡沫作出及时反馈,维持在宽松水平的货币政策进一步推高资产价格。因此,货币政策走向非常规,也更揭示了过去基于货币中性下均衡理论的货币政策之锚需要重新检视,金融和其他货币敏感资产的价格应当作为货币政策之锚的考虑因素。

上述三对关系的辨析显示,货币政策的中介目标和操作工具是不断演变的,单体因素并不是鉴别危机后非常规货币政策的标准。货币政策的目标表面是利率水平和货币供应,实则是保持基准曲线形态(CurvePattern)合理,维护金融市场正常运行,这是贯穿于常规和非常规政策之间的主线。所谓非常规货币政策,实质是政策边界和规模大幅拓展,而不是具体目标和流程的颠覆。另一方面,危机后金融体系表现和货币政策重心的变化,更加凸显出在金融市场高度发达的环境下,投资-储蓄均衡方式和通胀传导反馈模式更需要重新审视,金融市场在均衡中的作用也要重新评估,非常规货币政策并没有创造这些问题,而是对这些货币政策中被忽视的要素拨云见日,这也将会是未来货币政策需要重点关注的热点领域。

非常规货币政策的启示与挑战

货币政策的目标和工具大幅拓展后,央行资产显著扩张,债务数量和属性都发生重大变化。当前对于未来货币政策走向仍有不同看法,一些观点认为非常规货币政策的实施将进一步挤占政策空间。中央银行面对新危机将会“弹尽粮绝”,但也有部分观点认为,所谓零下限(ZeroLowerBound,ZLB)并非货币政策边界,中央银行仍有丰富工具可以开发。无论如何,货币政策工具的拓展不仅使其决策操作难度变大,也深刻影响其他宏观经济金融政策,以下两方面是政策制定者需要高度关注的。

首先,央行资产负债表扩张具有深刻影响,主要来自三个方面:一是对实体经济产生严重的“信用挤出”效应。政府外生加杠杆力度显著大于经济内生去杠杆动力,造成只有信用周期而没有商业周期。通过金融手段将宏观经济风险转向金融体系,实质是向未来摊销风险与损失。过度债务化还导致资产在金融体系内部循环,抬升资产价格,抑制过剩产能出清,资金名义价格下降但其他要素价格上升,实体经济总成本不降反升。二是加剧道德风险。国家承接私人部门债务,造成被承接主体无意愿履行偿债义务,金融机构风险偏好也因此加大,这也是危机后全球债务高企(DebtOverhang)并形成大量“僵尸企业”的重要原因。同时也会“鼓励”和助长大企业,特别是金融集团以系统性风险为名绑架央行和财政等公共资源,从国家刚性兑付中获得利益,央行可能成为这些大型机构的“最终买单人”。三是掩盖财政风险。与赤字和预算等财政约束具有刚性、简单和透明的特点相比,货币手段的约束条件较为模糊,而且通胀、就业等锚定指标都是事后指标,因此债务货币化容易陷入过度扩张财政负担的误区。

其次,货币政策与财政和金融政策的协调以及各类政策的国际合作面临更大挑战。非常规货币政策由于肩负特殊使命,政策启动、扩张、收缩和退出,每次操作使用的工具种类和规模,都会对金融体系和宏观经济产生影响。相应地,金融监管如何做好逆周期调节,以平衡好鼓励银行放贷促进经济恢复和防范风险维护金融体系稳定,也将面临全新挑战。非常规货币政策的实施,更凸显了各类政策之间的协调和超越国境政策协调的重要性。协调的目标是避免政策相互抵消、相互伤害或相互叠加,以维持一个可预期的、低波动的国际金融体系。同时,应当加强研究分析货币政策疫情对金融运行产生的长期影响,特别是全球化下主要经济体货币政策对跨境资本流动和区域经济动态均衡的影响,掌握金融周期运行规律,识别新的金融传导路径,保持货币政策、宏观审慎、微观审慎和行为监管等政策的标准与工具及时反应和调整的能力。