王梦汐:碳中和目标下的国际合作博弈

气候变暖是全球化时代一个决定性的问题。作为形成人类与自然在无限未来的轮廓的一股力量,全球变暖或应该与暴力冲突和经济萧条等同视之。气候受人类活动影响而日益极端化,除非经济增长有重要放缓或者停滞,或技术进步强有力地遏制了二氧化碳的排放,我们可以预期二氧化碳排放会在大气中持续积累,并进一步加剧气候变暖。全球变暖是全球外部性的特殊现象之一,事关人类命运共同体,所以国际层面的合作至关重要。

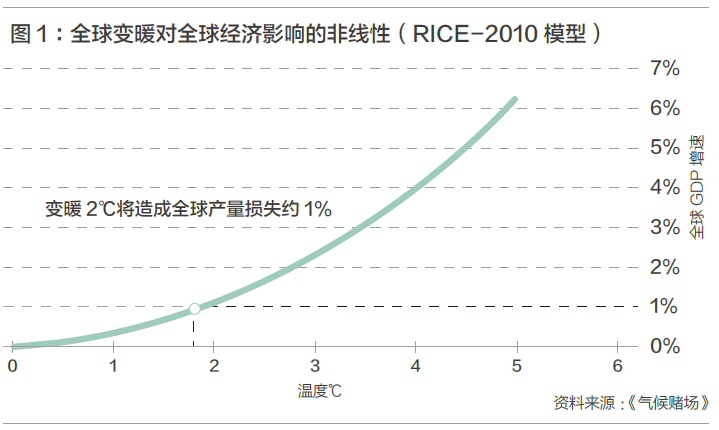

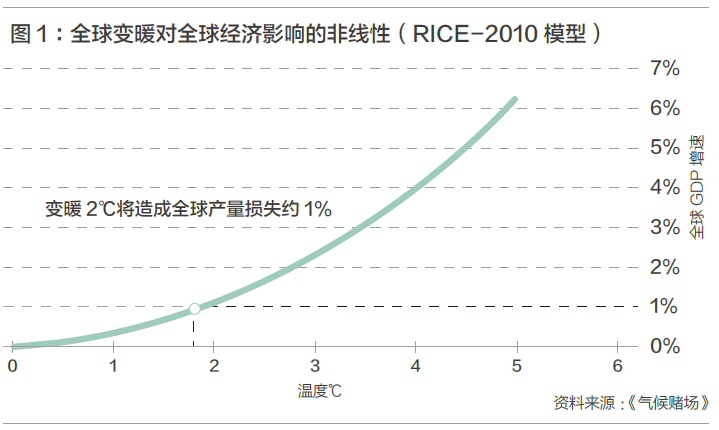

全球变暖是全球外部性的特殊现象之一。这里的外部性是指全球变暖造成了经济损失,但其成本并未反映在此前的市场交易中。根据诺贝尔经济学家威廉·诺德豪斯(William D.Nordhaus)估算(图1),全球变暖对全球经济的影响是非线性和凸形的,即变暖的首个1℃可能有经济效益,比如二氧化碳对农业具有施肥效应,但每继续升温1℃,成本都在增加,且上升越来越快。

当今人类面临许多全球性的紧迫问题,如全球变暖和臭氧损耗、金融危机和网络战,但两个核心原因使全球变暖成为了一个特殊问题:普遍性和永久性。普遍性是指全球变暖是世界人民使用化石燃料和其他影响气候做法的日常活动,导致的一种全球外部性;永久性则指在未来的几十年甚至几百年中,全球变暖会影响地球及其人民和自然系统。

在应对全球负外部性中,治理是核心问题,且有效的管理要求主要国家一致行动,而全球变暖的外部性还具有普遍和永久两个特质,因此国际合作作为碳中和的实现手段至关重要。

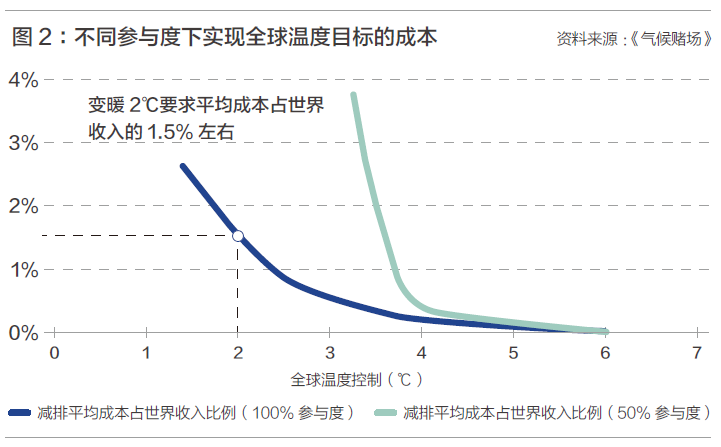

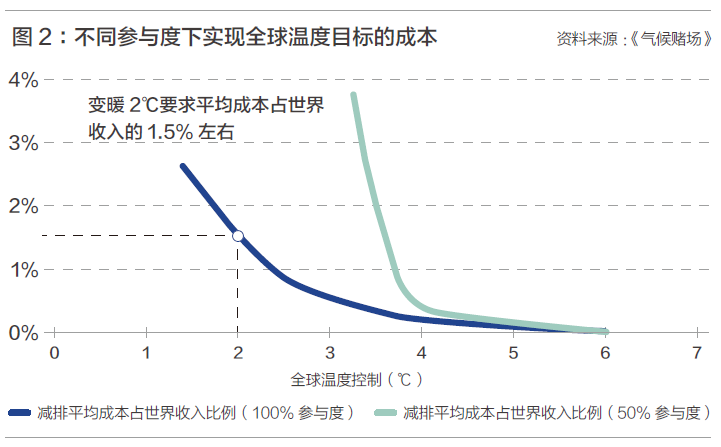

没有全球共识的碳减排,成本是不可估量的。基于碳中和的国际合作前提是经济体参与到实现全球温度目标的行动中来。如果能实现乌托邦式理想,即100%的国家参与度,那么为达到哥本哈根2℃目标的成本将是适度的,它要求的减排平均成本占世界收入的1.5%左右,然而,有限参与(比如50%的国家参与度)将使实现2℃目标的成本变得高不可攀(图2)。这意味着,国家参与度是实现气候目标的决定因素之一,原因是,效率可使所有国家及地区均使用低成本的减排选项。因此碳减排成本最优化的前提是全部国家均同时参与到进程中来,这需要各个国家达成共识,携手同行。

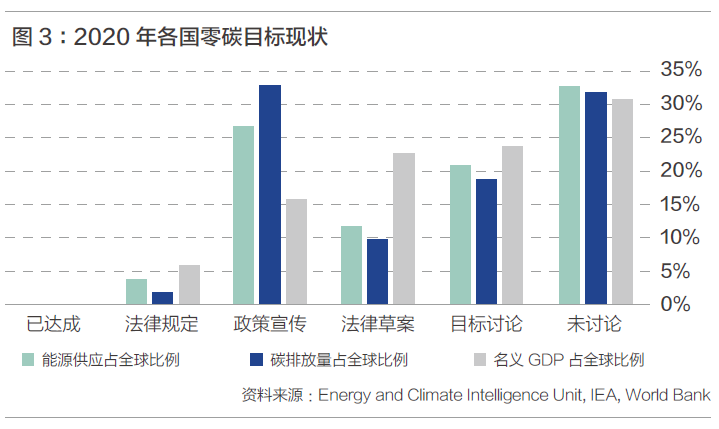

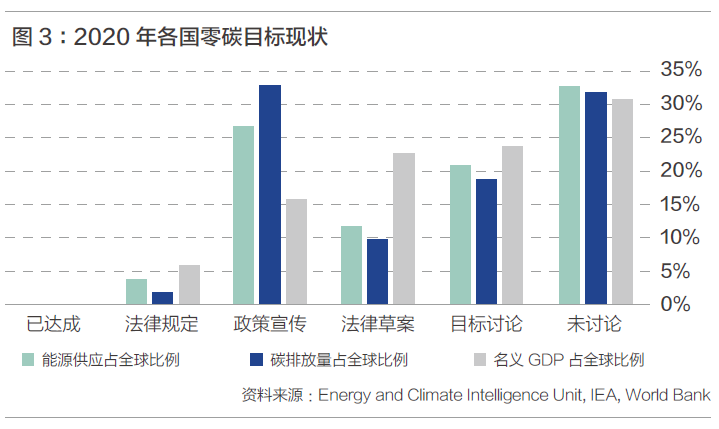

事关人类命运共同体,2020年12月9日,联合国环境署宣称全球共有126个国家确定或考虑实现净零排放目标,其中以法律规定、政策宣示和目标讨论的国家占比超过60%(图3),而这些国家温室气体排放量占全球51%。加上拜登政府4月计划2030年末减少至少50%的温室气体,那么,加入碳减排队伍的国家的温室气体排放量将占全球的63%。尽管相比100%仍然有不小的距离,但国家参与度较2019年已经上升了近5个百分点。

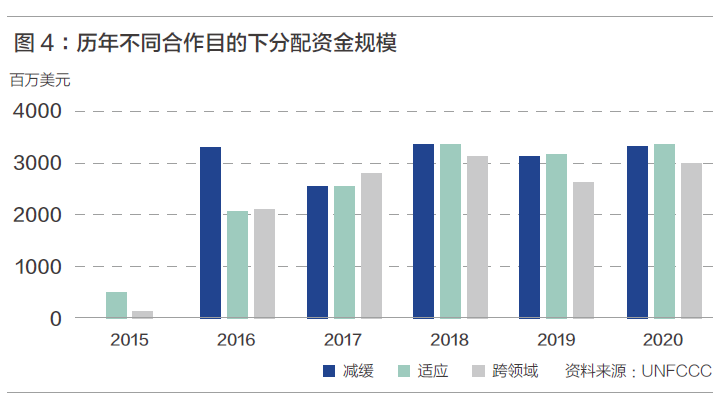

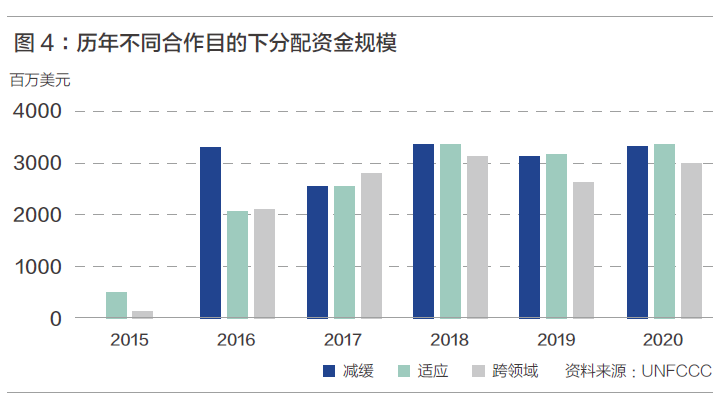

应对气候变化的主要合作途径应对气候变化的途径主要是三类,即减缓(Mitigation)、适应(Adaptation)以及跨领域(Cross Cutting)。减缓是指通过经济、技术、生物等各种政策、措施和手段,控制温室气体的排放,增加温室气体汇;适应是自然或人类系统在实际或预期的气候变化刺激下做出的一种调整反应,这种调整能够使气候变化的不利影响得到减缓或能够充分利用气候变化带来的各种有利条件;跨领域,顾名思义,是减缓和适应的交叉地带。根据UNFCCC统计,用于减缓和适应的资金分配基本持平,逐年有所增加,至2020年分别达到33.1亿美元和33.5亿美元,而跨领域的资金规模稍低一些,在2020年达到29.8亿美元(图4)。

从合作方式上来看,“南北合作”和“南南合作”仍然是目前气候变化国际合作的两种主要模式,其中南北合作是指发达国家通过官方开发援助(ODA)向发展中国家提供资金、技术和能力建设的支持,南南合作则是指发展中国家之间分享知识和技术并采取集体行动来应对共同的问题等各种挑战。基于自身利益考虑,南北合作越来越倾向于借助国际金融机构建立气候资金投资渠道(图5),实现资金利用的最大化效益。而南南合作是对南北合作的一种有益补充,也是应对挑战的重要途径,基于发展中国家经济实力的限制,主要内容集中在基础设施捐赠或投资、专业经验分享、技术合作培训等。

“三方合作”作为一种新的、可充分调动多方资源开展气候变化国际合作的模式被提上日程,是在南北合作和南南合作的基础上发展而成的一种国际合作模式,它在2009年联合国南南合作高级别会议发表的《内罗毕宣言》中被正式提出。气候变化三方合作最重要主体是传统援助国、新兴援助国和受援国,传统援助国主要指发达国家,比较活跃的有德国等,新兴援助国主要是经济社会发展水平较快、具有减排和适应先进经验的新兴国家,如中国等;受援国大多是最不发达国家和小岛屿国家。此外,国际多边组织、各国海外开发和援助机构也在气候变化三方合作中发挥着重要作用。

总的来说,无论南北合作、南南合作还是第三方合作,均是一种具有公益性质的气候融资,而对于以盈利为目的的跨国企业或机构,如何实现自身社会责任和经济利益的平衡,或需要其他可行的国际合作渠道,比如通过贸易。碳贸易可以助力跨国企业在国际经贸中实现碳中和,即找到相对应的碳减排项目进行捆绑销售。跨国企业参与碳中和贸易,能够尽快地参与核算不同产品生产以及消费过程中碳排放量,甚至通过贸易谈判明确“谁消费、谁买单”的规则,当前可以捆绑销售的碳减排项目包括原油、LNG、钢铁和煤炭等,项目范围有望进一步拓宽。

在合作过程中,利益的实现具有双重含义:个人利益和集体利益。对于集体行动困境的逻辑,维尔弗雷德·帕累托(Velfredo Pareto)指出:“如果所有的个人都克制不住要去做某件事情,那么作为共同体中的每个个人都会从这种行为中得到好处;而如果共同体所有的人(一人除外)都坚持不去做这件事,那么共同体的损失非常微小,但是那个违背常人行动去做这件事情的人,所能获得的个人受益会远远大于他作为共同体成员所承担的成本。”因此,在公共利益存在的前提下,要协调个体理性的冲突以确保集体理性就要探寻合理的解决途径,即寻找博弈过程中的帕累托最优。

全球各国为实现碳中和的宏伟目标将至少面临三个方面的合作博弈,即国际规则的博弈、碳排放目标的博弈以及技术竞争的博弈。

首先,基于碳中和的国际规则尚未统一,各国立足于自身发展难以形成共识。自《京都议定书》制定发达国家未来减排标准以来,发达国家尤其是欧盟掌握了先发制人的优势和较强的气候规则话语权,国际气候治理的绝大多数标准和规则均由欧盟提出。而且,1997年的《京都议定书》和2015年的《巴黎协定》两项关键协议都依赖于自愿原则,缺乏约束力,各有侧重的国家性政策路径将使得国际规则的全球统一落实难上加难。威廉·诺德豪斯认为各国纷纷采取行动可能会在未来一些年中略微压低排放的轨迹,但他们不太可能高效,因为缺乏约束力的统一的国际规则和减排安排,单边行动的各国不太可能采取足够有力的措施来确保气候变化保持在危险门槛之内。

其次,各国对分配减排责任存在分歧,尤其体现在碳减排目标的确立上。欧盟认为,为了控制升温在2℃以内,应计算出全球剩下的排放空间,然后根据各国不同的责任和能力进行分配。但是这种方法最大的缺陷是没有各国都认可的公平的分配标准。以美国为首的“伞形集团”国家认为应当通过自下而上的模式,由各国根据各自国情和能力,自愿提出减排目标,并通过国际层面的核实机制确保透明度,但是这种方式没有办法给世人保障未来能有一个安全的气候环境。发展中国家则认为,发达国家应当按照自上而下的模式,根据其历史责任和科学要求分担减排义务,而发展中国家自下而上地自愿参与减排。由此看来,未来排放责任分担的不确定性仍然较强。

最后,全球各国低碳技术的路径并不一致,且技术成熟度均有差异。比如,全球目前正在运行的“碳捕集利用与封存技术(CCUS)”设备有65个,2020 年新增的17个项目中美国占比约71%,凸显出美国在CCUS领域的投资优势。美国、欧盟等发达国家均已明确对CCUS技术的资本投入力度,碳捕集能力也十分突出,而印度、中国等发展中国家仍处于初步部署阶段,有待持续加大研发力度,与发达国家缩小技术差距。在全球碳中和目标的驱使下,低碳技术的领先必然伴随着后续的技术授权转让等事宜,如何对技术定价、确立专利保护机制,以实现气温2℃的目标将是所有国家面临的挑战,也意味着一场有关技术竞争的博弈即将诞生。

为尽快统筹推进应对气候的国际规则,我们有以下几点建议:一是积极开展多边协议谈判,建立气候俱乐部,确立科学高效的气候应对规则,同时对不予执行的国家加以惩罚;二是各国对外加速规则统一、对内加速法律制定,接轨国际规则;三是对气候俱乐部采用轮值主席国机制,允许其基于有效性、可行性和公平性的三大原则修订规则和惩罚措施。