扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

8月杰克逊霍尔全球央行会议上,美联储主席鲍威尔重申预计今年年底前将缩减QE,时间步伐则取决于Delta病毒的发展。美联储强调加息尚远且时间与缩减QE决定无关,大体符合市场对于逐步收紧流动性的预期。

美国货币政策影响全球资金走势,例如,2008年金融危机后政策大幅宽松,资金涌入新兴市场。2013年3月时伯南克开始谈论缩减QE的可能性,并在2013年底正式宣布计划。之间美债利率上升140个点,新兴市场资金流出,印度、印尼等几个对外收支逆差较大的新兴市场,国债利率跳升200多个基点,汇率平均贬值13%。人民币汇率则在美元转向升值之后的2015承受了持续的贬值压力。

即将开启的美国宽松减量将多大程度影响中国市场?疫情后的经济复苏和全球货币宽松利好国内市场,体现在几个方面:一是经常项目顺差和海外投资比疫情之前大幅上升;银行净结汇加快,利好人民币汇率。二是海外流动性宽松促进境外机构对人民币资产的配置。境外机构配置人民币资产在去年6月后的一年中上升3万亿人民币,比疫情前的速度上升一倍,债市的加速配置尤为突出。三是宽松流动性促进国内企业的境外融资,疫情后中资美元债的月发行量比疫情前高20%。

2013年开启的收紧,是在经济稳定复苏、通胀回落的背景下展开的,美联储缩减QE的表态被当作其大幅转鹰的信号。与此相比,本轮通胀上行压力较大,而美联储持续偏鸽,显示其对于收紧带来的金融和债务风险更为关注。疫情后经济快速修复,速度已好过2013年;核心通胀指数PCE指数过去三个月维持3.5%以上的高位,大超2%的政策目标;受Delta毒株的影响,8月非农数据超预期走弱,但失业率和就业不足率均继续回落,工资超预期上涨,显示劳动力市场仍然向好。

虽然美联储一再强调宽松,但超级宽松持续过长,不仅新增债务风险攀升,通胀预期可能带动通胀溢价走升,并推高利率,取得之间的平衡仍需美联储逐步收紧宽松。鲍威尔最新讲话显示,大概率年底之前公布QE缩减,之后开始缩减QE。预计在2023年加息。

随着美国经济从复苏走向扩张,通胀压力预计持续。近期数据显示美国通胀中受短期供给短缺带来的上涨有所缓和,但需求(例如房屋租金)带来的通胀压力开始攀升。今年六月后美债利率回落,10年期利率跌至1.3%附近,源于Delta病毒再次蔓延抑制风险情绪、财政刺激预期回落等原因。我们的模型显示,相对周期条件,美债利率低估20-50个点。但随着美联储提示QE缩减和疫情风险有所控制,8月后利率走低已有见底迹象并趋向回升。

发达国家财政扩张,加大全球无风险利率上行压力:美国两党议员正在为新基建的财政扩张计划谈判,包括5500亿美元新基建支出和未来10年3.5万亿美元的财政支持。虽然部分支出可能通过加税来覆盖,联邦赤字和债务不可避免将承压,美国国会预算办公室预计今年联邦财赤会达到GDP的13.4%,维持二战后的历史高位,联邦债务已超过GDP的100%,并在未来10年进一步攀升。财政扩张将进一步支持通胀,并通过推高国债供给增加利率的上行压力。我们估算未来3年发达国家国债供应占全球GDP的45%左右,比疫情前高7个百分点,扭转疫情前全球安全资产占比下降抑制无风险利率的局面。

利率波动可能加大:我们的基础情形是年内受疫情影响,利率攀升较慢。但美国10年债利率明年底前仍有空间升70-90个基点。如果财政扩张或通胀上行超预期,市场对收紧的预期提前,利率可能上升更快。当然,如果美债利率跳升,不排除美联储放慢退出财政扩张政策,或重启QE。

美元下行空间收窄,走强动力上升:美元二季度以来走强,与我们关于美元阶段性反弹动力上升的观点一致。经济复苏和缩减QE的预期提升美元相对其他发达国家货币的利差优势,对美元有所支持,对冲双赤字对美元的不利影响。随着周期发展和加息预期升温,美元走强动力将进一步加大。

总体看,迄今为止美联储鸽派叠加经济修复,有利全球金融市场。但随着周期进一步修复,产能缺口进一步下降,加上财政扩张,美债利率上行波动和美元反弹的动力加强,对全球市场和新兴市场将形成压力。

中国:跨境资金韧性加强,汇率贬值压力不大

上一轮QE退出,对中国影响最大的是跨境资金和汇率:2015年8月,人民币汇率的贬值带来单向预期的逆转、资金外流、外汇储备下降,加大一篮子汇率贬值的压力。与此相比,近期由于美元强势,人民币兑美元走弱,但海外资金继续流入,银行净结汇上升。人民币一篮子汇率则升向五年多的高位。

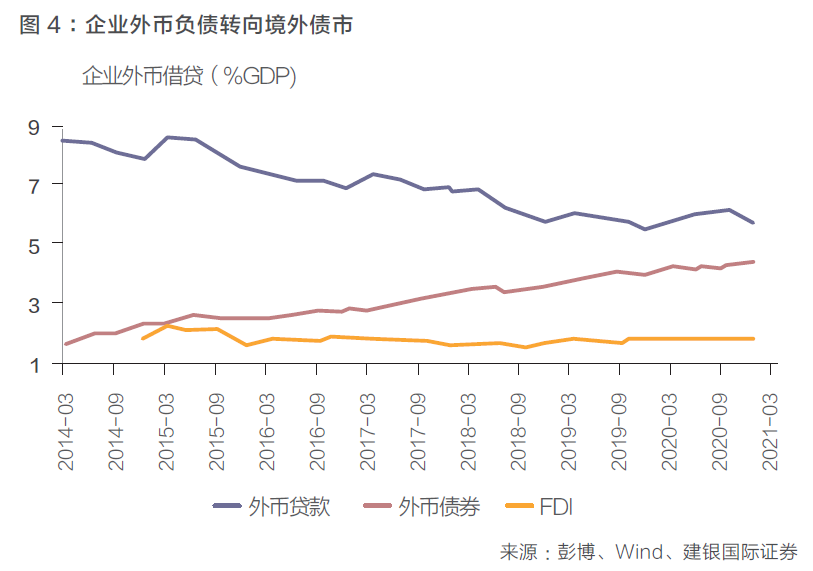

汇率的波动并未带来跨境资金的大进大出,背后原因是跨境套利资金和居民货币错配下降,资金黏性上升。2015年的人民币贬值压力主要源于居民货币错配而带来的资金外流。2008-2015期间在人民币升值预期下,非银机构积累了大量外汇短头寸(借入美元投向人民币资产),境内外汇贷款飙升,并伴随跨境外币存贷款上升。人民币汇率预期逆转后,非银部门需迅速补仓买入美元,造成汇率贬值-境内机构个人去外汇杠杆-加大贬值压力的循环,在资本账户上反映为本国居民的资金流出。

而近年来跨境套利资金和境内货币错配均下降:一方面,资金流入中银行资金比例下降,证券投资比例上升,与新兴市场的总体趋势一致。去年二季度至今年一季度,海外投资证券上升3300亿美元,而银行跨境存贷款等资金流入则不足其1/4。海外资金投资境内债券的加速尤其明显,资金偏向长期配置。同时,境内外汇敞口明显下降,降低居民补仓带来的贬值和资金外流压力。近年来境内机构保持外汇长头寸(外汇存款大于贷款,图1)。受短期套利影响而贬值与杠杆叠加,引起汇率进一步大幅走弱的风险不再。

即使美元走强,贸易周期和经常项目顺差仍对人民币汇率有支持,加速跨境资金韧性加强,贬值压力有限。由于海外的配置需求,也意味着一篮子汇率估值偏高的风险。

境内外流动性共振上升

证券投资开放,境外机构购买的人民币资产上升,其中以债券上升最快。与跨境存贷款不同,证券投资以本币计价,境内居民不承担汇率风险。但跨境资金与国际市场共振上升,对国际资金面变动更为敏感。

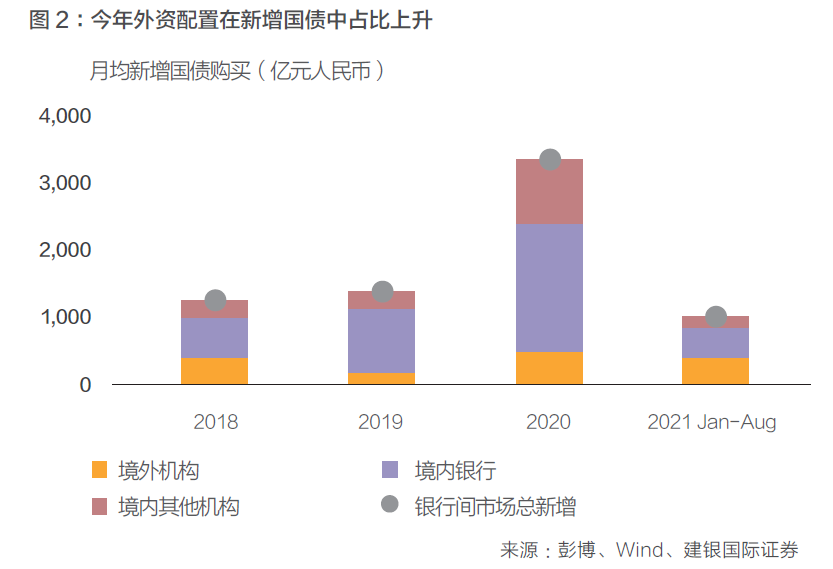

从债券供求来看,今年境外机构是购买境内国债的重要力量。目前海外机构在国内债券占比仍不足总体的5%。但海外债券资金集中在国债,最新数据显示境外机构在国债存量中占比为10.6%,比2019年底7.8%的占比大幅走高。由于财政支出较为疲软,今年以来国债新增同比降低38%。国内机构特别是商业银行多持有到期,净增不大。而受全球低息影响,海外机构加快流入中国国债。前7个月境外配置国债同比增长1/3,占银行间市场国债增量达85%,8月有所回落。今年以来外资占新发国债的40%以上(图2)。

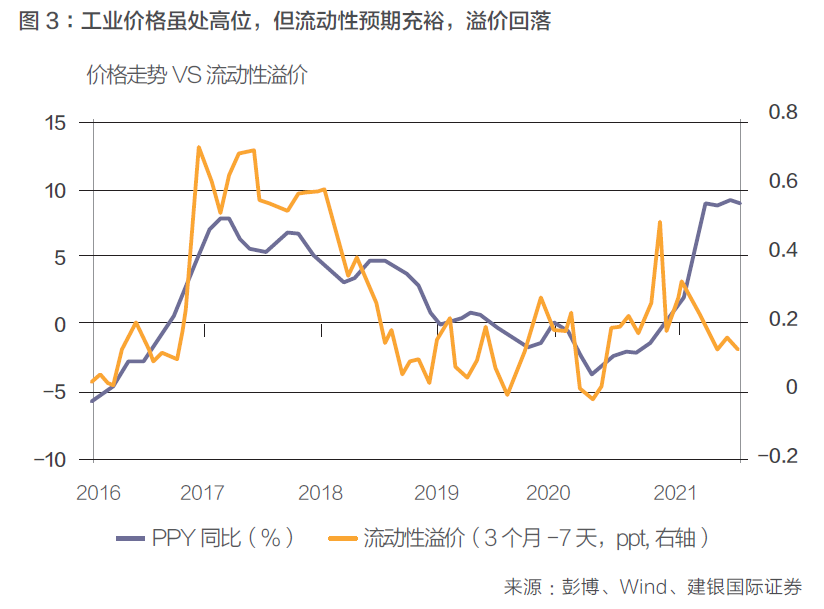

境内外共振推动国内无风险利率下行:上半年央行逆回购与MLF操作均以缩量、等量续作为主。7天回购利率一季度短暂上升后回落,波动区间与去年四季度相仿。但国内利率则持续下行。7月初央行降准部分用以对冲下半年MLF到期,银行间利率则进一步走低。虽然工业价格通胀居高不下,但市场流动性充裕,流动性溢价回落(图3),企业信用利差亦有所下沉。

境内宽松,境外资金流入,对利率和利差有下行压力。我们估算未来几年每年的外资配置将达1500亿-2000亿美元,多投向国债和金融债。预计国内未来每年维持2万亿-2.5万亿元左右的国债发行,海外流入可达国债增量的1/3。如果国内流动性政策不做调整,我们估算海外投资未来2年可压低10年期利率20个点左右。我们之前的研究显示,由于境内市场较大,国内小幅的政策收紧即可对冲境外投资对长期利率的下行压力。

未来海外流动性收紧,叠加境内财政扩张则可能带来国内利率阶段性反弹。证券投资对海外宏观走势的变化较为敏感。2013年“缩减恐慌”中受到抛售最多的新兴市场即为之前资金涌入最多、资产价格推升最高的国家。目前中国资产在全球配置中仍处低位,结构性配置动力仍强。但市场在大幅集中配置后,不排除由于阶段性资金流入趋缓或资金流出。而下半年国内债市的供应预计增加,按照剩余地方债券额度,9-12月仍有1.4万亿元新增债券可以发行,月均水平比上半年高14%。未来数月,国内疫情受控消费回升、国债供给上升和全球资金面收紧,均对国内利率有上行压力,信用息差也可能走扩。

企业外汇敞口转向境外,美元走强收紧部分行业融资条件

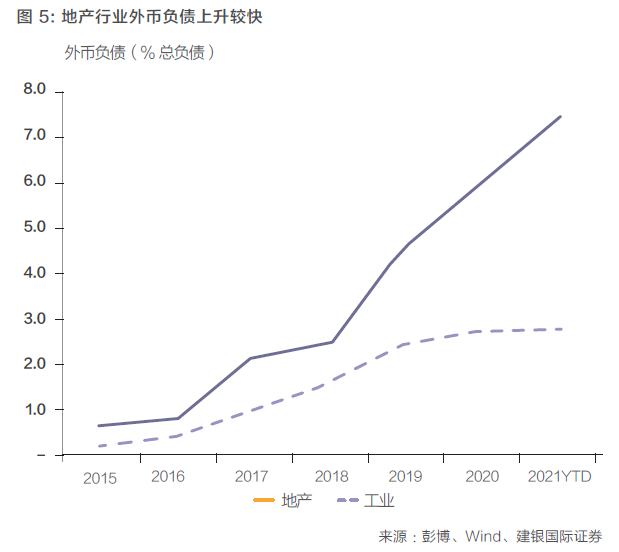

另外,与境内外汇敞口下降相伴,企业在境外的外汇敞口上升。我们估算,总体中国非银机构的外币负债约为2万亿美元(包括贷款、债券、FDI等),约占GDP的12%,高于2014年底10%的水平(图4)。其中近40%的企业外汇敞口为境外债,占比比2014年翻了一番。跨行业看,境外非金融债集中于地产、包括城投在内的工业等行业。地产行业的美元债约占其行业总负债的8%,占比上升(图5)。

美元流动性收紧影响离岸信用债:美元作为国际投融资货币的地位在疫情后有增无减。全球来看,非银机构在美国境外借入的美元债务在今年一季度达13万亿美元,在全球GDP中占比上升至15%,自2008年以来翻了超过一番。发行国际债券、向离岸银行借款以及外汇掉期等衍生品是离岸美元市场的主要资金来源,增加全球美元市场的流动性风险。离岸美元债券市场去年3月份在全球抛售下大幅下挫,即为最近的例子。

对中国而言,企业总体外汇负债约为行业负债的5%,而且部分为有外币收入的贸易行业,境外流动性收紧和美元走强影响总体有限。但部分内需部门如地产和城投等对外币融资需求较高。这些高杠杆行业受政策管控,加上未来几年的再融资需求,对于境外流动性和美元走势尤为敏感。今年以来个体违约风险主导离岸债市。而未来美债和美元的波动叠加国内的监管收紧,离岸市场预计继续承压。