《北大金融评论》能专访到奥德·盖勒教授(Oded Galor)是一场智力的冒险。用“冒险”一词,并不为过,因为奥德·盖勒本人所涉猎经济学的广博性和奇特性。奥德·盖勒是当今世界上最有创造力的经济学者之一,也被认为是诺贝尔经济学奖的潜在候选人。

1953年出生的奥德·盖勒是以色列人,在耶路撒冷希伯莱大学完成学士、硕士学位,随后在美国哥伦比亚大学获得博士学位。他曾担任希伯莱大学 Chilewich 经济学教授,目前是布朗大学 HerbertH. Goldberger 经济学讲座教授。

他在学术圈最出名的论文是“Income Distributionand Macroeconomics”。在这篇论文中,他和合作者提出了Galor-Zeira 模型,即收入分配将长期影响未来经济增长的论文。后来的学者用大数据样本证明了奥德·盖勒的担忧:即基尼系数增加1个百分点,人均收入就会下降5.3%。他是用主流的方式来证明过去被认为是“剑桥学派”的边缘观点。而且,随着不平等问题成为人类社会最重要的问题,研究的重要性愈发突出。

奥德·盖勒的工作核心是研究经济增长,但是他的雄心并不是研究一般性的增长。所谓一般性的增长,就是在工业革命发生以后的现代经济增长,即包括新古典增长理论、内生增长理论等等,都是描述工业革命之后的人类经济快速增长现象。比如索洛模型、罗默的内生增长、熊彼特增长、现在大热的阿吉翁等人的“新熊彼特增长模型”等等。自然有人就提出疑问:工业革命之后的人类经济增长,仅仅是人类一个片段性增长,有没有一种理论可以解释几千年来人类的增长,将每一个片段都完美地解释?即“统一增长理论”。

这就是奥德·盖勒孜孜不倦的工作雄心所在。在工业革命发生之前,人类生活在“马尔萨斯时代”,经济发展的速度是非常低下,人均GDP的水平长期保持低位,而且全世界之间的差距并不大。在人均GDP低下的情况下,高生育率是可取的:因为人类采取的是生殖最大化策略,人均GDP低下会影响婴幼儿存活率,以至于要在生育数量上进行提高。但是,随着技术的发展和人均GDP的上升,生育力水平较高的人的优势被逐渐淡化。

奥德·盖勒认为,这种变化为工业革命期间的经济增长创造了理想条件。随着进化开始有利于生育能力较差的家庭,他们的孩子较少,这些家庭就有更多的资源投入到每个孩子身上,来自这些家庭的孩子受教育程度更高。在一个需要更高认知和高创造力来推动技术进步的时代,人口的受教育程度帮助技术发展,教育和技术之间形成了“正反馈循环”,并产生持续的经济增长。

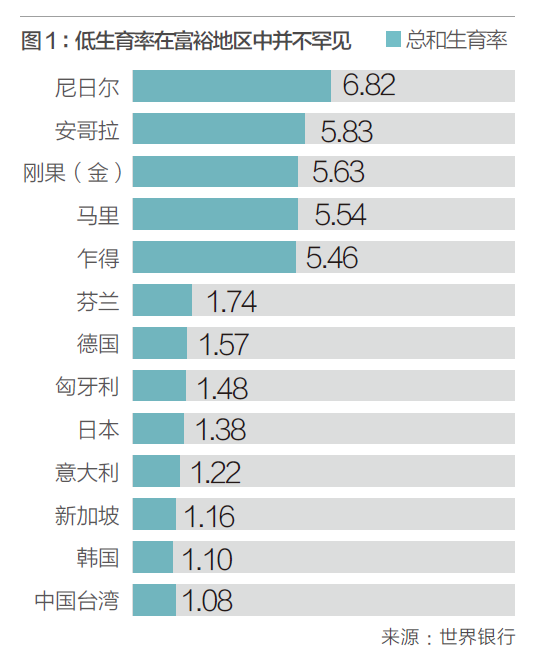

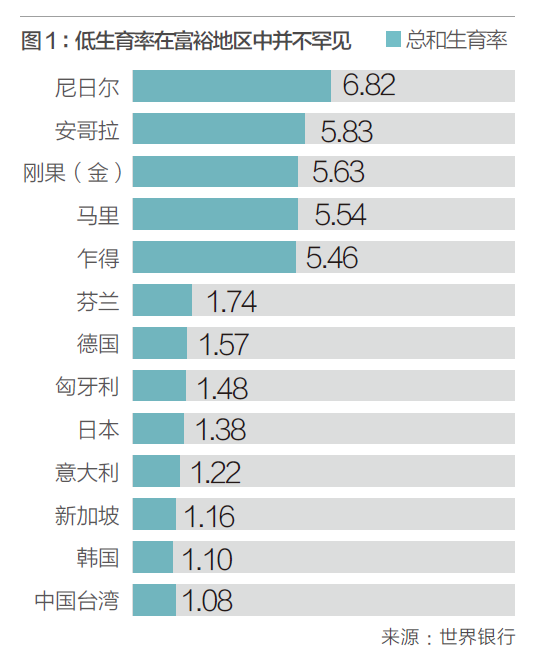

奥德·盖勒的《统一增长理论》一书有几个推论:一是只要人均GDP上升,那么生育率不会提高,人类就不会选择古老的高生育率策略,否则意味着在现代社会中被击败。二是中等的生育力(更关注孩子质量),从长远来看会产生更高的繁殖成功率,这是发生在工业革命科技时代的普遍性规律。三是现代富裕国家对高生育率的支持是无效的,一些鼓吹刺激人口增长的经济学家的理论是缺乏说服力的。

不仅仅于此,奥德·盖勒从统一增长的进化角度重新看待了目前世界上存在的“差异性问题”,得出了一些石破天惊的结论。奥德·盖勒认为,智人走出非洲之后,世界各地的经济发展差异就被注定。因为智人的迁移地理距离深刻地影响了不同地区之间遗传基因的多样性程度。这种遗传基因多样性对生产率有着巨大的影响。

为什么遗传的多样性影响经济发展?首先,基因多样性会提高不信任的可能性,“非我族类其心必异”,进而降低社会合作并扰乱社会经济秩序。所以较高的基因多样性可能导致较低的生产效率。非洲之所以经济发展一直蹒跚,因为非洲具有世界上最复杂的基因多样性,部落林立,种族众多,心思复杂,合作困难。但如果缺乏基因多样性,就像美洲土著居民,低度多样性,易于相互内部认同,缺乏开放的学习能力,习俗保留,固守传统,导致发展缓慢。奥德·盖勒在研究中认为,遗传基因同质化最强的国家,如玻利维亚,遗传基因多样性提高1个百分点,人均收入将提高41%;在样本中遗传基因多样性最高的国家如埃塞俄比亚,遗传基因多样性每降低1个百分点,人均收入将提高21%;在遗传基因多样性较均衡的国家,如美国,多样性无论增加还是减少1%,人均收入都会降低1.9%。从某种意义上,美国大幅度的移民已经造成了萨缪尔·亨廷顿的“Who Are We”的问题,即信任程度严重恶化,社会极化越发严重。

奥德.盖勒的基因多样性均衡理论有没有理解上的危险性?有的!马萨诸塞州波士顿哈佛医学院的遗传学家 David Reich 和剑桥的哈佛大学古人类学家 Daniel Lieberman 激烈地抨击奥德·盖勒的理论会造成“种族歧视”,一些多样性的国家会不会借助奥德.盖勒来减少“所谓的基因多样性”。奥德.盖勒认为,“整个批评是基于对我们工作的严重误解,遗传多样性不是直接影响经济发展,而是通过影响文化来影响经济,他们将相关性理解为因果性。”奥德.盖勒最近出版的《人类之旅》(The Journey of Humanity: The Origins of Wealth and Inequality)一书完整地回应了所有的疑问和好奇。

《北大金融评论》:我们拜读了您的著作《统一增长理论》(Unified Growth Theory),您在书里提出了一个观点,人均收入的长期上升,一定会导致生育率的下降,这是一个更改不了的规律。也就是说,如果中国经济继续增长,人均生活水平提高,那么生育率是无法挽救的,怎么出口刺激人口的政策也不会让生育率上升,是这样吗?

奥德.盖勒:几千年来,“正反馈循环”——技术进步与人口规模和构成之间的相互作用——以越来越快的速度转动,最终达到了一个临界点,产生了工业革命的技术进步。工业革命之后,因为快速的技术变化,导致对熟练、受过良好教育的技术人员需求不断增加,这反过来促使父母投资于子女的素质(教育),而不是投资于孩子的数量。父母将生育更少的孩子,整体生育率开始下降,但人均生活水平提高。然而人口增长并未完全消失,人类繁荣开始了过去两个世纪以来收入水平的长期上升。

如果技术进步的步伐能够继续下去,人力资本对于个人应对技术快速变化的世界至关重要。父母还是会抚养少数孩子,让孩子接受更好的教育。当然政府可以为父母生育更多孩子提供较大激励。不过,随着时间的推移,政府付出的成本将越来越高。

《北大金融评论》:您今年出版了“The Journey of Humanity: The Origins of Wealth and Inequality”一书,你提出了一个“人口多样性(Population Diversity)与经济长期增长的关系”,我们的理解是这属于“基因宏观经济学”。就像您在书里写的“玻利维亚是人口多元化程度最低的国家之一,能够促进文化多样性,它的人均收入可能会增加五倍,如果埃塞俄比亚——世界上最多元化的国家之一——采取政策来增强社会凝聚力和对差异的容忍度,它可能会使其目前的人均收入翻一番。”中国和日本基本上都是单民族社会,又属于儒教文化圈,多样性较低,所以人民之间的信任成本低,经济容易增长,但多样性不足,会导致思想差异小,创新不足,所以也会影响长期增长。基于您的观点,您的政策建议是什么呢?

奥德·盖勒:多样性产生了两种对立的力量,对经济和社会发展产生相互冲突的影响。一方面,多样性促进了文化的“交叉授粉”,增强了创造力,激发了对新思想的开放态度,从而促进了技术进步。另一方面,多样性往往会削弱信任,引发冲突,从而阻碍社会凝聚力。在这方面,中等水平的多样性有利于生产力。中国在中世纪的多样性水平非常接近当时的最佳水平。然而,由于多样性在快速变化的技术环境中的重要性上升(对主动创新的要求更大),这不可避免产生冲突。于是现代教育系统必须要强调宽容教育,尊重彼此不同,从而减少多样性对社会凝聚力的不利影响。

在同质社会中,教育系统必须鼓励学生追求开放的新思想、怀疑和挑战现状,以促进思想和创新的“交叉授粉”。而在异质社会中,教育课程将培养宽容的品性、尊重不同人和族裔群体的文化,从而增强社会凝聚力。

《北大金融评论》:这次新冠疫情大流行带给世界最大的影响是什么?更加恶化了不平等?降低了人们的生育欲望?或者提升了全世界的科技协作(因为疫苗研发)?

奥德·盖勒:Covid-19大流行被控制,是人类智慧的胜利,显示了我们人类在未来几十年应对重大挑战的能力。然而,它也提醒人类应当注意其脆弱性,强调国际合作和透明度对于一个相互依存世界是极其重要的。