全球会迎来类似20世纪70年代长期“滞胀危机”吗?

2020年以来,新冠肺炎疫情引发了全球范围内的供需冲击,导致全球经济活动大幅下滑,在多轮的货币和财政刺激下,各国和各部门出现不同程度的复苏。2021年以来,部分国家物价水平抬升,带动全球的通胀预期升温,而2022年的地缘政治冲击进一步恶化本已脆弱的供应链,加剧了全球大宗商品上涨态势,欧美等发达国家和部分新兴经济体通胀问题日益严峻。需要指出的是,从结构上看,各国的通胀成因并不完全一致——欧洲面临的初级产品供给冲击和美国的需求膨胀显然导致了在不同增长状态下的通货膨胀。一个显而易见的事实是,货币紧缩是控制通货膨胀的主要手段;一个不那么显而易见的事实是,推动经济增长却并非货币政策的职能,微观面改革——立足于定价机制的货币体系和居民可支配收入的税收政策组合,才是解决可能的滞胀问题的基本出路。

滞胀风险不可一概而论:当前全球通胀兼具同步性和异质性特征

全球整体通胀水平不断抬升,经济衰退风险加剧。世界银行6月发布的《世界经济展望》指出,在乌克兰危机爆发以来,叠加新冠肺炎疫情的持续冲击,全球经济可能进入一个长期增长疲弱和通胀上升的时期,预计全球经济增长将从2021年的5.7%下降到2022年的2.9%,远低于今年1月预期的4.1%。根据国际货币基金组织统计的全球229个经济体通胀数据,截至9月4日公布了7月CPI同比增速的经济体有71个,其中CPI低于5%的经济体仅有11个(占比16%);而CPI超过10%的经济体有32个(占比45%)。

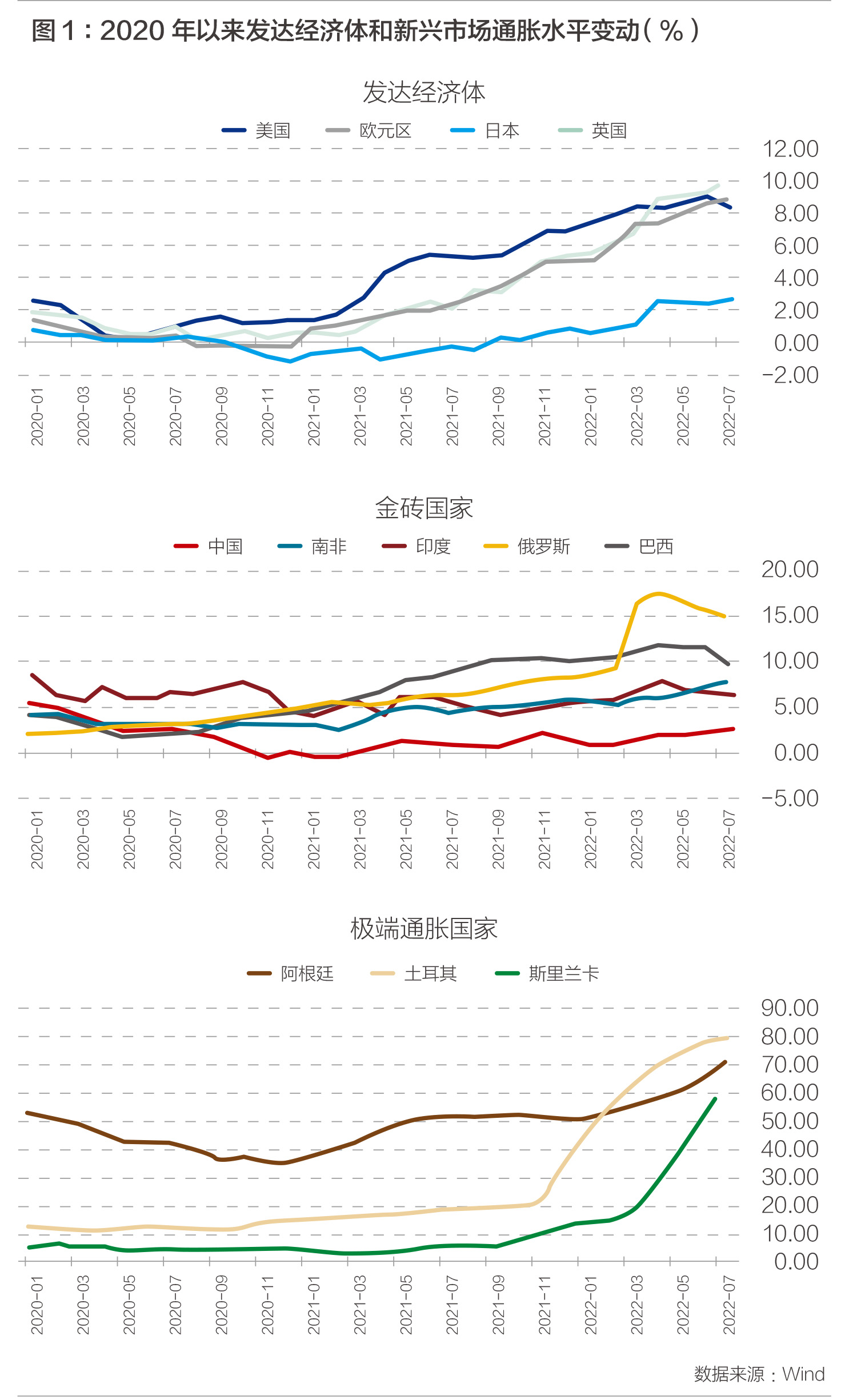

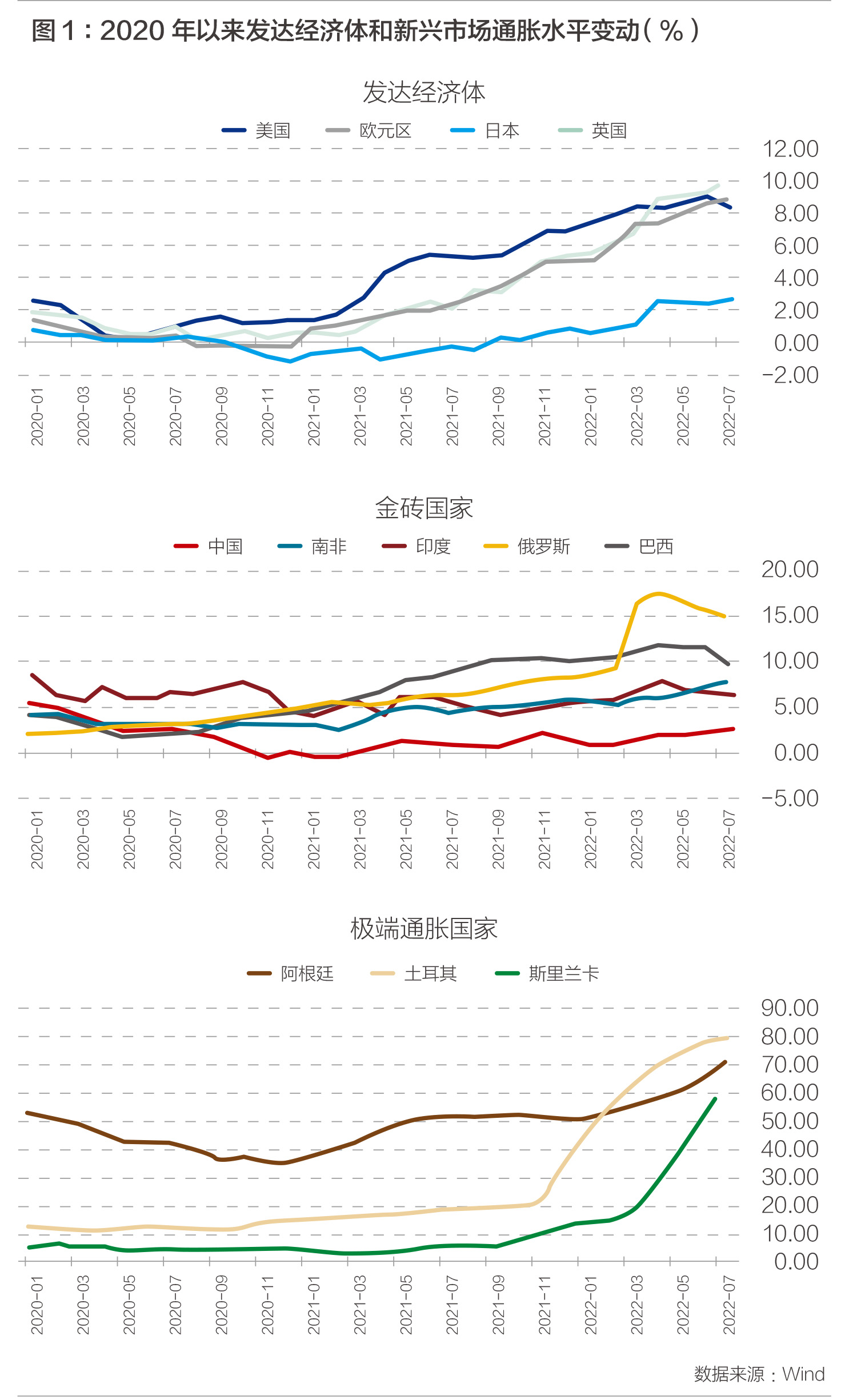

欧美等发达经济体通胀水平升至近40年高位。经合组织(OECD)发布的七国集团(G7)和OECD国家整体通胀率在今年7月分别达到7.6%和10.2%,分别为1982年6月和1988年8月以来的最高水平(7.5%和9.6%)。今年4月所有发达经济体的通货膨胀水平均已超过中央银行设定的通胀目标(资料来源:世界银行);近三分之一的发达经济体在今年5月通胀率超过10%,较去年末大幅增加(根据OECD数据计算)。分国别看,2021年以来,英国和欧元区通胀率持续较快上升,于2022年7月分别达到10.1%和8.9%;美国通胀率从2020年7月开始出现上升,于2022年6月达到9.1%的历史高位后,在7月小幅回落至8.5%;日本通胀率最为平稳,7月略升至2.6%(见图1)。

尽管我们笼统地说发达经济体普遍面临通货膨胀压力,但事实上通胀的烈度和冲击各不相同。美国的问题是前期大力度量化宽松政策形成的高通胀与低失业率组合,而欧洲面临的主要问题是在长期持续的低增长基础上承担着乌克兰危机所形成的能源粮食型供给冲击。日本的情况更加特殊,属于长期处于“收益率曲线控制”下的低利率、低物价、较低增长的流动性陷阱情形,当前仅仅属于物价低速反弹状态。因此,美国的核心问题是通货膨胀,这在拜登总统的年度国情咨文中作了清晰表述,因而也就成为货币当局的主要任务;欧洲与日本的问题是长期衰退,这成为欧洲中央银行和日本银行在利率政策上更为小心谨慎的现实基础。

新兴经济体通胀水平分化明显,部分国家通胀形势严峻。新兴经济体由于资源禀赋和经济韧性的差异而具有不同的防通胀能力。部分资源型经济体显然可以在今年的能源粮食通胀中获利,但另外一部分经济体则由于高度依赖全球供应链而面临恶性通胀风险。根据世界银行数据,今年4月新兴经济体通胀率升至9.4%,为2008年国际金融危机以来的最高水平,但国家间分化较为明显,部分脆弱新兴经济体出现恶性通胀风险。一方面,宏观经济政策较为合理、经济韧性相对较强的金砖国家通胀压力相对较小。例如,金砖国家整体通胀形势可控,虽然巴西和俄罗斯通胀水平出现上升较,印度、南非和中国都较为平稳。另一方面,宏观调控能力弱、政治局势和通胀预期长期不稳定的经济体面临巨大通胀压力。今年以来,阿根廷、土耳其和斯里兰卡等国出现了极端的通胀现象,7月通胀水平分别飙升至71%、79.6%和60.8%(见图1)。

关于本轮全球性通货膨胀,一般的成因分析往往集中于两点:一是立足于需求侧,即名义物价水平上涨主要是短期供给冲击叠加超量需求刺激导致。这一分析的出发点基于弗里德曼的经典论断:“通货膨胀无论何时何地都是一个货币现象” ,认为当前的通胀也是由于前一阶段宽松货币政策所形成的必然后果。二是立足于供给侧,即短期物价的快速上行主要是由于地缘冲突所形成的初级产品供应链断裂。恰如上世纪70-80年代的两次石油危机,天然气和小麦供给紧张造成了突如其来的冲击和此后持续的生产与生活成本上升压力。应该说,两种看法都有道理。

需求侧假说的证据来自美国与英国的通胀和失业组合。以美国为例,自新冠肺炎疫情暴发至今,美国两届政府的财政支出极尽扩张 ,将国家债务规模推至30万亿美元以上,2021财年的财政赤字率为14.3%,接近国际警戒线3%的5倍;美联储开启无限量化宽松,将联邦基金利率目标区间下调到0%到0.25%之间,并将法定存款准备金率下调到0%,同时,美联储开启危机工具箱,为货币基金借贷便利、商业票据融资便利等工具为影子银行体系提供流动性支持。同时值得注意的是,发达经济体的劳动力市场紧张,失业率普遍处于疫情前水平或更低,并且相对于以往的复苏,职位空缺率持续处于高位。2020年以来,美国和英国的贝弗里奇曲线(Beveridge Curve)已经向外偏移,这意味着在相同的失业水平下,市场较以前提供了更多的工作机会,这表明劳动力供给意愿的普遍下降。可以说,至少在英美和可观测的澳大利亚、加拿大等经济体,描述通胀与失业负相关关系的菲利普斯曲线依然存在且斜率陡峭,这可以解释为什么美联储在果断加息以应对通货膨胀的问题上毫不手软——毕竟不必过度担心失业问题。

供给侧假说的证据主要来自欧洲。供给瓶颈推动大宗商品价格上升,导致成本增加。能源价格通胀预期和实际通胀都有显著的长期影响。欧洲依赖能源进口,2022年以来的地缘政治发展和供给中断导致能源价格出现飙升,对欧洲的经济稳定形成重大的负面影响。例如,部分对俄罗斯能源依赖度高的东欧经济体,受供应链中断影响,爱沙尼亚、立陶宛等国今年5月的通胀率逼近20%。我们或者可以认为,欧洲和部分新兴经济体的问题在于长期的较低增长和较低通胀组合下,突如其来的供给收缩直接推高了通货膨胀水平,因此欧洲政策当局首先想到的财政补贴。在乌克兰危机爆发后,欧洲财政扩张主要“发力点”至少包含物价补贴、增加军费、“下一代欧盟计划”(刺激经济、绿色能源等)、乌克兰重建支出等方面。这些项目可能增加2022年欧盟财政总开支接近2200亿欧元(按二季度汇率换算,约合2350亿美元),大约相当于欧盟成员国2021年总GDP的1.5%。更加平坦的菲利普斯曲线或许可以解释为什么货币政策似乎并不构成欧洲应对通胀的主要工具——收缩货币意味着更加严重的失业。

但是,我们可以提供一个另外的解释:非均衡的全球货币体系。在我们观察到通货膨胀的非均质性和不同斜率的菲利普斯曲线的前提下,一个更为根本的问题自然应该进入讨论范畴——是否存在形成本轮滞胀风险的更加深层次的原因?即使不存在地缘政治军事危机,不同经济体面临的价格增长问题或许也将有所差别。我们的解释是货币政策的本国性和金融市场的全球性之间的矛盾,是滞胀的主要原因。一方面是通胀压力的异质性。仅仅就当前的通货膨胀看,当美联储因本国高企的物价水平而实施连续加息时,美元指数必然因此持续上行。截至2022年9月7日,美元指数处于110.5左右的历史性高位,欧元、日元兑美元汇率处于0.99和140超低水平。全球大宗商品价格在由美元定价的背景下,即使恢复到俄乌战争爆发前的水平,但本币相较于美元贬值实际上提升了物价。另一方面是经济增长压力。在美联储加息伴随着美元指数的上涨和其他货币出现不同程度贬值的背景下,货币流向美元以套取更高的利差收入和可预期的汇率升值收益是理性抉择。那么,其他经济体必然遭遇融资成本上升和经济增长动力衰减的冲击。

第一,发达经济体的加息步伐并不同步。尽管自去年8月挪威、爱尔兰、韩国的央行率先加息以来,新西兰储备银行、英格兰银行、加拿大银行、美联储、澳大利亚储备银行等主要发达经济体央行均开启加息通道,但加息速度和力度并不相同。今年4月以来,新西兰储备银行将加息幅度由25个基点逐步提升50个基点,加拿大银行则大幅提高至100个基点;美联储在6月大幅加息75个基点,为1994年以来单次最大幅度加息。但是,欧洲中央银行仅仅在7月结束净资产购买计划为加息做准备。这说明各个经济体在当前的全球货币体系下面临的主要问题并不一致。

第二,新兴经济体在应对通胀的同时,还必须考虑发达经济体的加息所造成的货币贬值和跨境资本外流压力。因此,这些国家倾向于更早、更大力度的加息以最大程度避免上述不利影响。例如,巴西央行早在去年3月就开始启动加息,至今年5月巴西央行政策利率经过10次调整已累计上调10.75个百分点,俄罗斯、土耳其、智利等国也具有类似特征。在供给压力持续、经济复苏仍具不确定性的情况下,过度、过快的加息将增加经济硬着陆风险。央行收紧货币政策、限制需求以遏制通胀的过程中,一个关键问题是让通胀回到目标水平是否需要付出经济衰退的代价。紧缩的货币政策对总需求的抑制收缩将有助于遏制通胀,但只要供给瓶颈影响持续存在,价格增长仍将承受上行压力。快速上升的通胀、高金融资产价格和高债务水平增加了衰退的风险。为了抑制通胀,各国央行需要把握好政策利率上调的力度和速度,让需求回归供给的同时避免硬着陆。

总体上,通过对全球通胀主要影响因素的梳理来看,2021年以来全球通胀逐渐攀升并持续超预期,与疫情冲击、货币超发、劳动力市场、能源供给、地缘政治等一系列重要因素有着密切联系,并不是单一因素就能完全解释的。