扫描二维码

关注北京大学汇丰金融研究院官方微信/微博

本次云书会邀请了北京航空航天大学教授、知识产权经济研究所所长沈映春教授为我们带来《低空经济:万亿蓝海如何从蓝图走向现实》的精彩解读。本次讲座围绕低空经济的理论基底、发展模式、政策法规出台、机遇与挑战、人才培养、未来蓝图等方面结合实际案例,阐释低空经济如何一步步从科幻照进现实,成为新的经济蓝海。

2025年4月17日,北京航空航天大学教授、知识产权经济研究所所长沈映春教授做客第14期北大汇丰金融云书会,为大家带来《低空经济:万亿蓝海如何从蓝图走向现实》的精彩讲座分享,深度剖析这一国家战略新兴产业的理论内涵与发展逻辑。本次云书会采取线上直播形式,累计观看人数629人次,点赞数逾千。

沈映春教授讲解“低空经济:万亿蓝海如何从蓝图走向现实?”

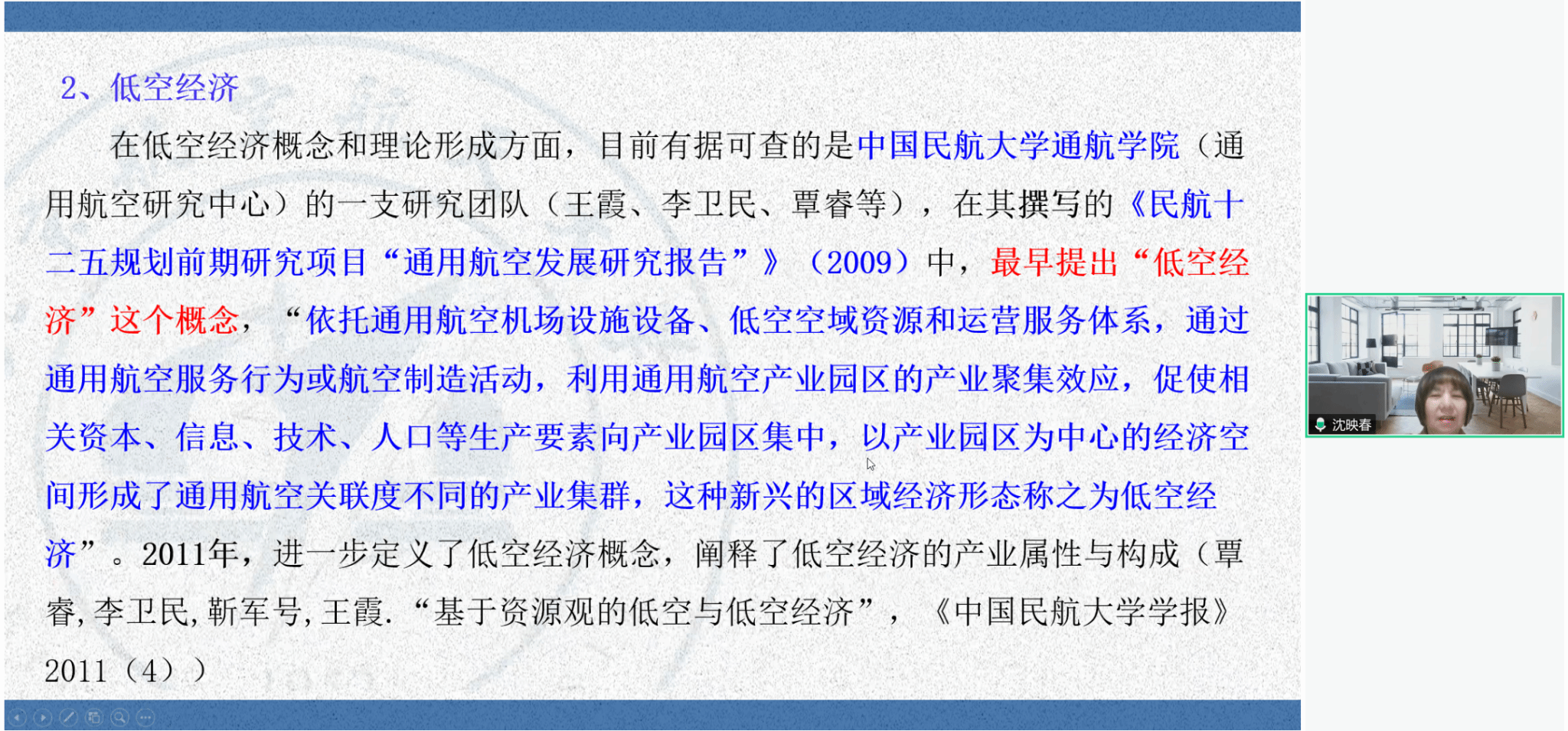

首先,沈映春教授深入解析了低空经济的概念内涵与特征。她指出,低空经济是以3000米以下空域为活动空间,以无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)等新型航空器为载体,通过数字技术赋能形成的综合性经济形态。与传统通用航空不同,低空经济并非孤立产业,而是融合制造、服务、保障于一体的新业态,具有空间立体性、区域依赖性、产业融合性三大特征。例如,深圳依托无人机产业集群构建“空天地一体化”网络,合肥以eVTOL研发为突破口打造“低空之城”,均体现了低空经济对区域资源禀赋的高度适配性。

针对社会热议的“低空经济是否为中国独有”问题,沈教授以国际视野正本清源:低空经济发端于18世纪末的法国,2016年后进入规范发展阶段,2021年后,在全球进入普及应用阶段。美国、德国、英国、日本等国都在布局低空经济。中国在低空经济领域具备较强的竞争力,主要体现在政府对低空经济发展的高度重视,出台了一系列政策和规划;在新型航空器如无人机、eVTOL、飞行汽车等方面具有技术创新与产业优势;低空产业链比较完整;市场需求大;应用场景广泛等。

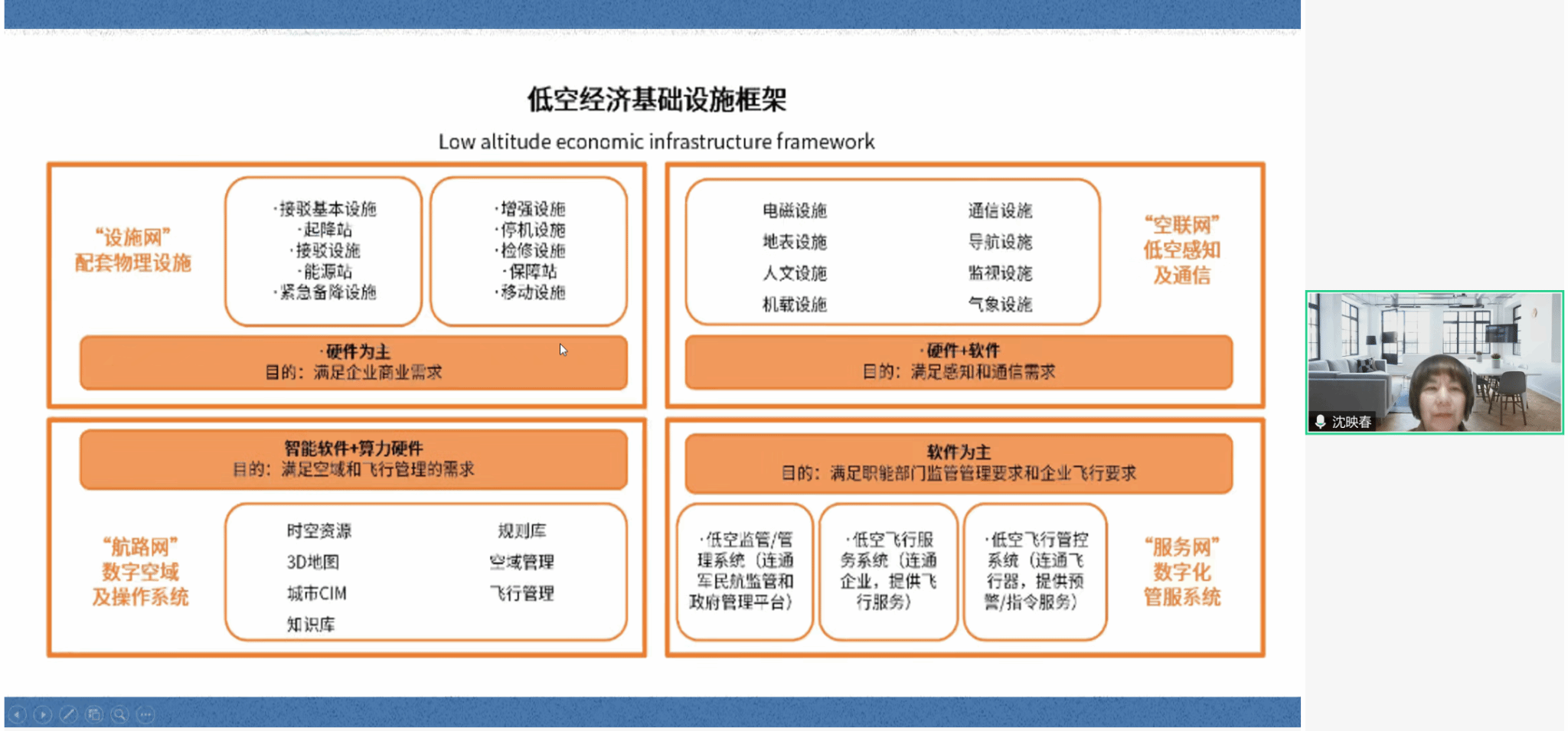

沈教授特别警示几大挑战:1)基础设施不足。硬件设施方面,多地的低空飞行起降站、维修保障设施、低空通信设施、导航设施、监视设施等大多处于发展谋划阶段,现有通用航空机场数量与发达国家有较大差距。软件设施方面,低空航线网络、低空监控系统、低空飞行服务系统、低空飞行管控系统等平台的搭建亟待完善。监管滞后,低空经济新兴业态的法律法规尚未健全,部分规章标准的内容未适应当前形势。审批流程繁琐,通用航空机场建设、管理长期沿用航空运输机场标准,审批层次过高,周期过长。 2)技术瓶颈:主控芯片、核心传感器、发动机等还未实现完全自主掌握和依赖进口;3)商业化运营方面,低空经济的商业模式尚未成熟,应用场景有限,市场需求不成熟,盈利模式不清晰,导致企业投资回报周期长。地方要根据自己的资源禀赋和条件差异化发展,避免同质化竞争。

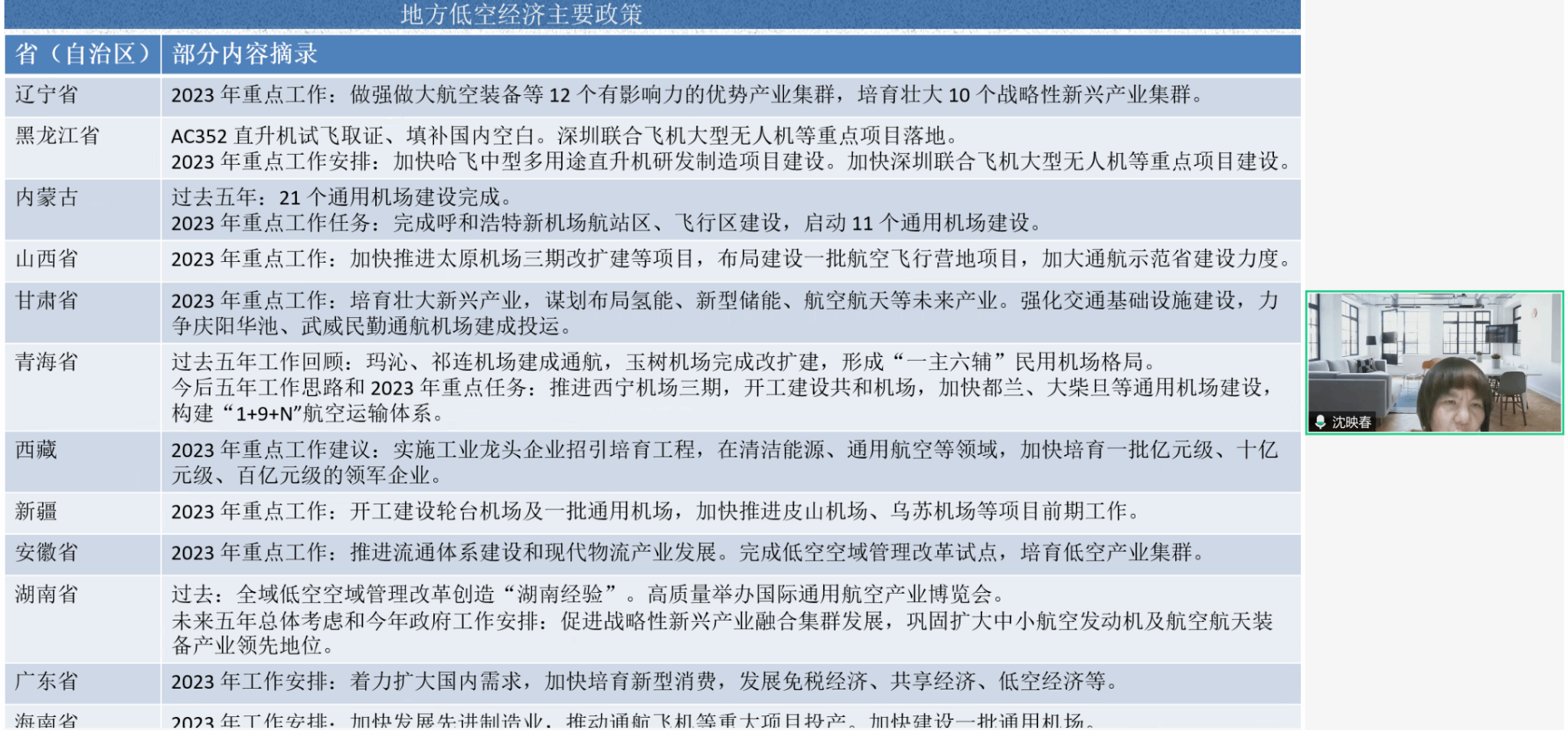

沈映春教授分享低空经济地方主要政策

最后,沈映春教授深入探讨了低空经济的应用场景和未来发展路径。她详细介绍了低空经济与农业、物流、文旅、交通、城市管理、应急医疗等领域的融合发展模式。沈教授强调,地方发展低空经济应当因地制宜、紧跟前沿、紧贴市场、满足国家需求,避免盲目跟风和同质化竞争。同时,她指出安全保障、空域管理、技术创新仍是低空经济发展面临的重要课题,未来发展需要政策、技术和市场的协同推进。

沈映春教授深入探讨低空经济基础设施框架

互动提问环节,沈映春教授就低空经济对具体产业的促进作用、如何避免地方发展同质化竞争、无人机安全与空域规划协调、eVTOL商业化时间表及应急措施等问题做了详尽解答。

(撰文:马艺源)